目次

- 1 📰 疑問・追跡・話題・情報

- 2 ★主要特設へのショートカット

- 3 令和7年(2025年) 二十四節気 タイムライン

- 4 暦要項と関連情報及び日本の暦(国立国会図書館電子展示)

- 5 🍇 ふるさとフルーツ ─ふるさとの旬を探して…大集合ページ

- 6 🌿 確定申告・青色申告コーナー

- 7 二十四節気・雑節・七十二候

- 8 雑節 土用って1年に何回も…暦計算室で確認整理…

- 9 雑節・土用(秋の土用)10月20日から18日間 ― 冬支度と旬を味わう知恵

- 10 【霜降】(そうこう)(10月23日)…霜が降りるころ|nanikorenet

- 11 【寒露・末候】蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)10月18日~

- 12 【寒露・次候】 菊花開(きくのはなひらく)…10月13日~

- 13 【寒露・初候】 鴻雁来(こうがんきたる)…10月8日~

- 14 【寒露】(10月8日)…秋が深まり野草に冷たい露がむすぶ…|nanikorenet

- 15 【秋分・末候】 水始涸 (みずはじめてかる)…10月3日~

- 16 【秋分・次候】 蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ)…9月28日~

- 17 【秋分・初候】 雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)…9月23日~

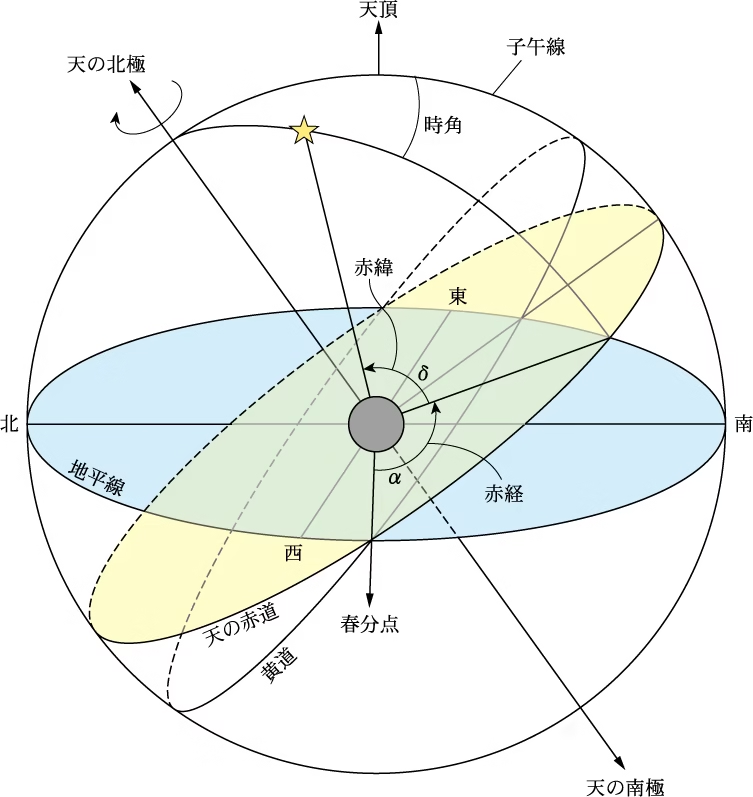

- 18 【秋分】(9月23日)…太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる…|nanikorenet

- 19 雑節 彼岸(秋の彼岸)…彼岸の入り…今年は、9月19日/nanikorenet

📰 疑問・追跡・話題・情報

旬な話題・情報も提供できるよう心します。新たな試みになります。

〈 話題・情報系 〉 旬な情報

-

なになに?! 燕が帰るって ― 七十二候〈玄鳥去〉に思う…9月17日頃

燕が南へ帰っていく頃 「玄鳥去(つばめさる)」は、白露の末候(9月18日ごろ〜22日ごろ)にあたります。春にやって来た燕たちは、日本で子育てを終え、秋の空高く舞… -

皆既月食 令和7年9月8日未明 始まりは8日01時26.8分

9月8日未明 皆既月食 令和7年9月7日から日付が変わって9月8日03時09分、月の満ち欠けは、望、すなわち月齢15となります。そして今回は、皆既月食となります。 暦要… -

Z世代って…私は何世代?団塊の世代とか、ゆとり世代、X・Y・Z…

今朝、新聞を読んでいると、「Z世代」という言葉が出てきましてね。 あー最近の新人類かー、なんて思って読み進めたのだけれど、その後、どこにも言葉の説明や解説…

なにこれ? これこれ! 追跡

従来タイプの補完情報、あれこれ情報です。充実に努めます。

-

追跡:梅雨明けはいつ… 令和7年の梅雨明けは…

7月19日 気象庁:東北北部が梅雨明けしたとみられる 7月19日(土)、気象庁は東北北部の梅雨明けを発表しました。昨年より14日早く、平年より9日早い梅雨明けとなりま… -

令和7年の梅雨明けの状況

7月19日 気象庁:東北北部が梅雨明けしたとみられる 7月19日(土)、気象庁は東北北部の梅雨明けを発表しました。昨年より14日早く、平年より9日早い梅雨明けとなりまし… -

梅雨の晴れ間…入梅から梅雨明けまで…暑いよね…自転車…

旧暦入梅と気象庁 暦の上の入梅は、令和7年は6月11日、関東地方の今年の梅雨入りは、気象庁が6月10日に発表しました。東北地方は、14日に、梅雨入りしたとみられるとの…

★主要特設へのショートカット

-

令和7年(2025年) 二十四節気 タイムライン

平成7年暦要項に基づき、二十四節気・雑節、七十二候を配置しました。 ブログ開設後の整備ですので5月以降の記事カード配置となりました。少しずつですが背日していきますので、ご了承願います。 春 雑節 八十八夜 夏 立夏 小満 芒種 … -

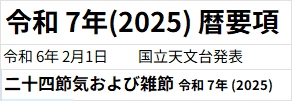

暦要項と関連情報及び日本の暦(国立国会図書館電子展示)

暦要項 令和7年|2025年|暦要項| |令和 6年 2月 1日発表| 令和8年|2026年|暦要項||令和 7年 2月3日発表| 暦要項関連 暦〈 二十四節気・七十二候 〉関連 暦関連 二十四節気・七十二候 用語など 日本の暦 〈日本の暦〉に関する情報 … -

🍇 ふるさとフルーツ ─ふるさとの旬を探して…大集合ページ

🍇 ふるさとフルーツ ─ 季節ごとの旬のインデックス 二十四節気を基準に、旬のフルーツを春・夏・秋・冬の4つにまとめました。 旬のフルーツを二節気ずつまとめてに整理しました。気になる季節をクリックしてご覧ください。そのまま注文できます。 🌿 … -

🌿 確定申告・青色申告コーナー

🌿 確定申告・青色申告に向けて スタートページ(第2エントランス)へ 開業関連 スタートページ(第2エントランス)へ

二十四節気・雑節・七十二候

-

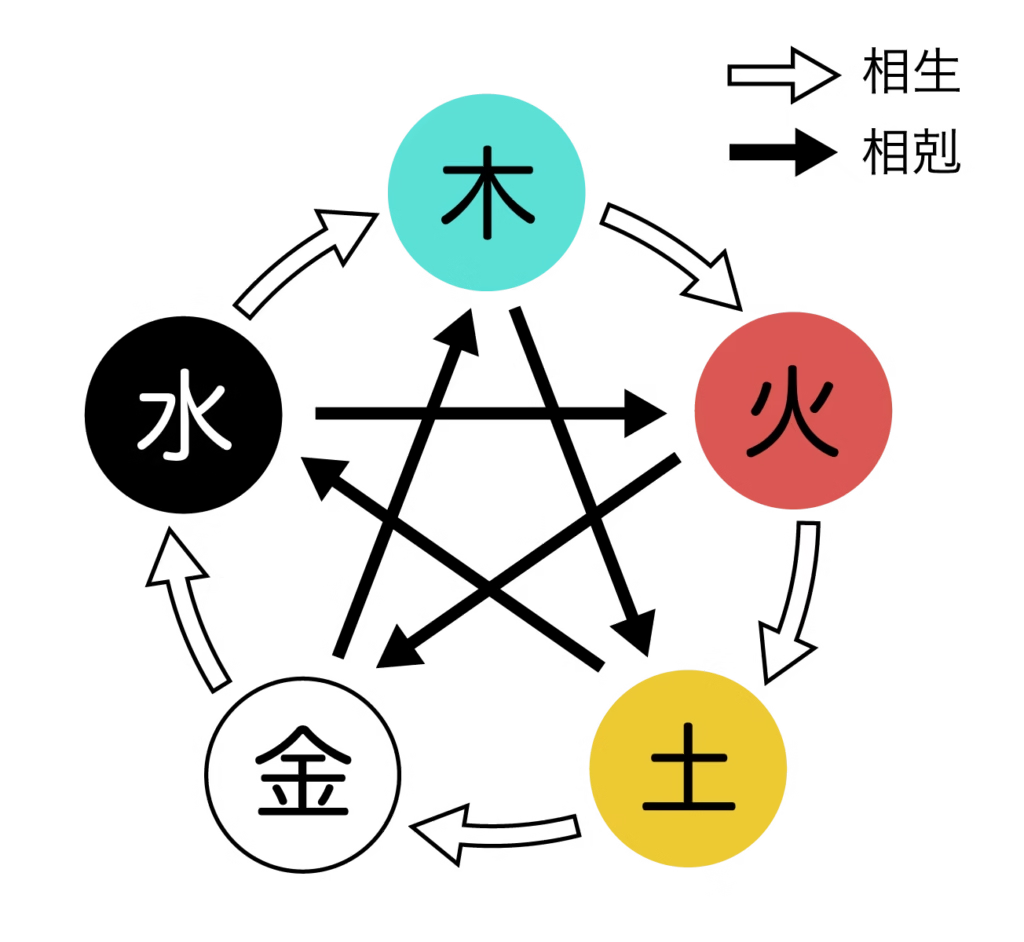

雑節 土用って1年に何回も…暦計算室で確認整理…

土用 土用の入りの定義…春夏秋冬…太陽黄経で決め…明治2年から 季節に五行説をあてはめようとすると、どうしても1つ足… -

雑節・土用(秋の土用)10月20日から18日間 ― 冬支度と旬を味わう知恵

秋の土用とは 「土用(どよう)」といえば夏の「丑の日」に鰻を食べるイメージが強いですが、実は年に4回あります。 立春… -

【霜降】(そうこう)(10月23日)…霜が降りるころ|nanikorenet

季節の情景 霜降は二十四節気の第十八節気で、太陽黄経210度に達する10月23日ごろに訪れます。 文字通り「霜が降り始める… -

【寒露・末候】蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)10月18日~

自然 ― 秋の虫の声が戸口に近づく 寒露の末候は「蟋蟀在戸」。直訳すると「きりぎりすが戸口にいる」という意味です。 秋… -

【寒露・次候】 菊花開(きくのはなひらく)…10月13日~

自然 ― 菊の花が開く季節 寒露の次候「菊花開」は、その名の通り菊の花が咲き誇る頃を指します。日本では古来より菊は秋を… -

【寒露・初候】 鴻雁来(こうがんきたる)…10月8日~

自然 ― 雁渡る空と冷たい露 「寒露」は、二十四節気で白露・秋分に続く、晩秋の入り口を示す節気です。その初候「鴻雁来」… -

【寒露】(10月8日)…秋が深まり野草に冷たい露がむすぶ…|nanikorenet

季節の情景 寒露は二十四節気の第十七節気で、太陽黄経195度に達する10月8日ごろに訪れます。 名称の通り「冷たい露」が… -

【秋分・末候】 水始涸 (みずはじめてかる)…10月3日~

自然 ― 田の水が落ち、実りを迎える大地 秋分の末候「水始涸」は、田んぼの水を抜き、収穫の仕上げに向かう季節を指します… -

【秋分・次候】 蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ)…9月28日~

自然 ― 秋の虫たちが静かに姿を消すころ 秋分を過ぎると、昼と夜の長さがほぼ同じになり、朝夕の冷え込みが日ごとに強まっ… -

【秋分・初候】 雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)…9月23日~

暦に刻まれた候の意味…雷が鳴り響かなくなる 秋分の初候は「雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)」といいます。 夏… -

【秋分】(9月23日)…太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる…|nanikorenet

二十四節気|秋分:暦が刻む平等の季節 秋分は二十四節気の中で真ん中に位置し、昼と夜がおおよそ等しくなる日として知られ… -

雑節 彼岸(秋の彼岸)…彼岸の入り…今年は、9月19日/nanikorenet

雑節・彼岸(秋の彼岸・彼岸の入り) 日本の暦には、二十四節気や七十二候に加えて、季節の移り変わりを生活実感として伝え…

リンクリスト 〈 特設ページ・カテゴリ 〉

話題・情報系のページ へ のリンク

分離なし

カテゴリへのリンクなし

なになに? なにこれ? これこれ! 追跡 話題・情報