-

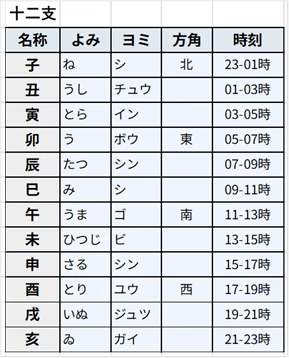

用語:十二支(じゅうにし)

十二支(じゅうにし) 十干と組み合わせて干支として使うことも多い。 時刻は定時法の場合のもの。 方角に用いる場合† 北を子とし、東回りに名づけていく。 子(北)と午(南)を結ぶ線を子午線と呼ぶ。 卯(東)と酉(西)を結ぶ線を卯酉線と呼ぶ。 北東は丑と寅... -

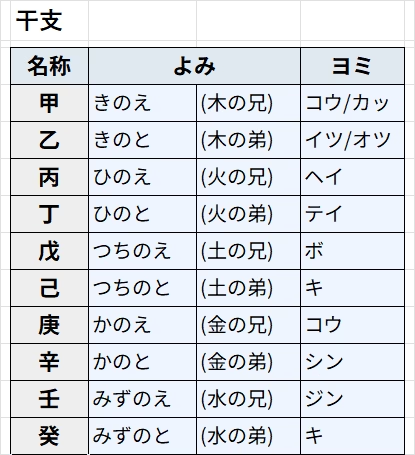

用語:干支 (かんし、えと)

干支 (かんし、えと)† 干支とは、十干と十二支を組み合わせて、周期的に60までの数を数える方法のこと。 六十干支、十干十二支などとも呼ばれる。 暦では日付の次に記載され、上段の暦注に分類される。 年に用いる場合† 歳星=木星の位置で年を表わす歳星... -

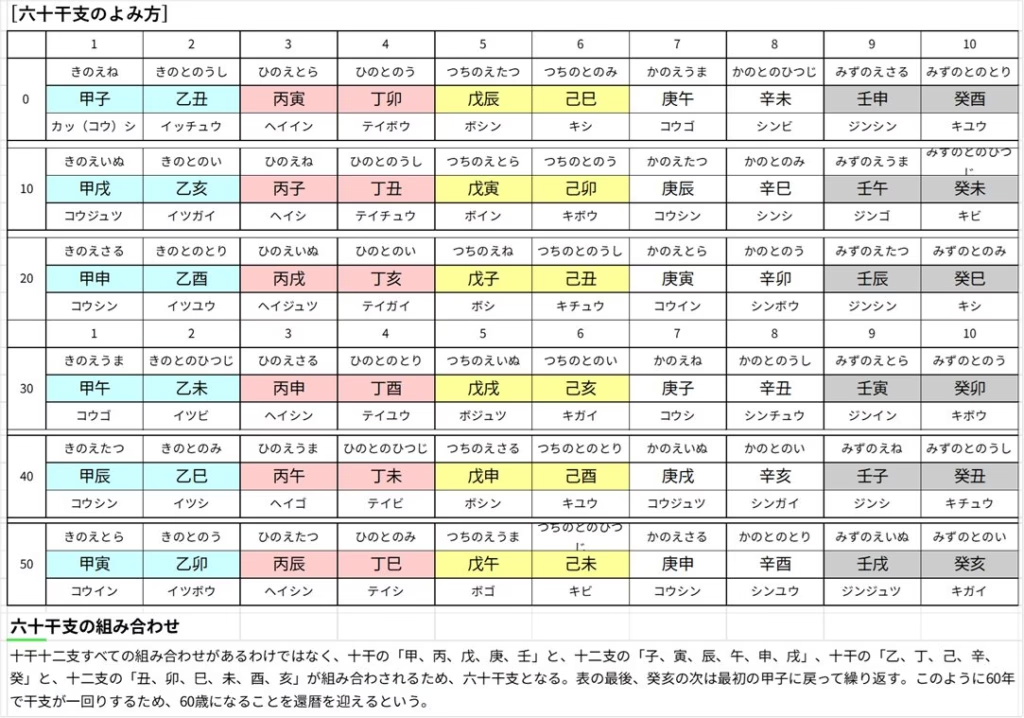

用語:六十干支(ろくじっかんし)

六十干支(ろくじっかんし) 六十干支(ろくじっかんし)は古く中国から伝わり、十干(じっかん:こう、おつ、へい、てい、ぼ、き、こう、しん、じん、き)と十二支(じゅうにし:ね、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、い)... -

日本の暦 暦の中のことば 吉凶を表す言葉・その他

吉凶を表す言葉④その他 日の吉凶を占うものに選日と呼ばれるものは他にも以下のようなものがある。 八専(はっせん) 六十干支で壬子の日(49番目)に始まり癸亥の日(60番目)に終わる12日間の内、間日(まび)といわれる2,5,7,11を除いた8日間のこと。... -

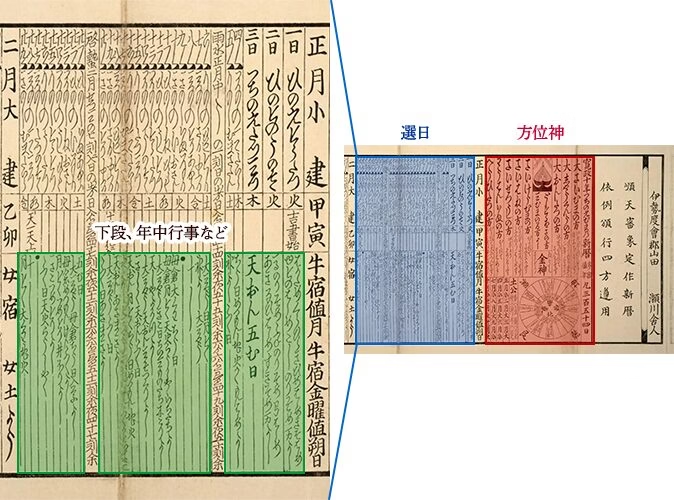

日本の暦 暦の中のことば 吉凶を表す言葉・下段(げだん)

吉凶を表す言葉③下段 下段 暦の下段に書かれた吉凶を「暦の下段(げだん)」と呼ぶ。 天恩日(てんおんにち) 慶事に用いて吉、凶事には忌む日。 母倉日(ぼそうにち) 万事にわたって吉。特に造作、婚姻によいという。 月徳日(げつとくにち) 造作、修造... -

日本の暦 暦の中のことば 吉凶を表す言葉・中段(ちゅうだん)

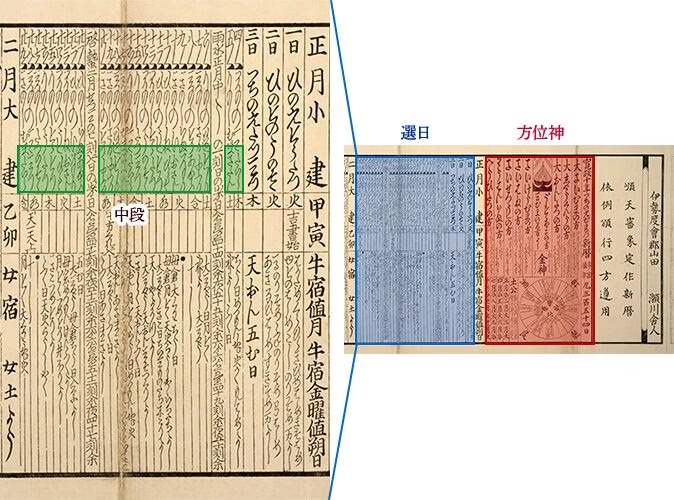

吉凶を表す言葉②中段 六曜が広まる前の暦にも、六曜と同じように日々の吉凶を示す選日(せんじつ)と呼ばれるものが書かれており、その多くは干支の組み合わせによって日々の吉凶を判断するもの。 たとえば、「暦の中段」あるいは「十二直(じゅうにち... -

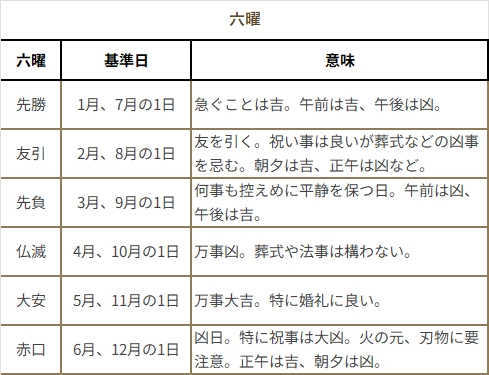

日本の暦 暦の中のことば 吉凶を表す言葉・六曜(ろくよう)

吉凶を表す言葉①六曜 六曜(ろくよう) 六曜(ろくよう)は14世紀ごろに中国から日本に伝えられが、広く行われるようになったのは幕末以降。 時代とともにその名称や順序も変遷し、現在は、先勝(せんしょう、せんかち、さきかち)、友引(ともびき、... -

日本の暦 暦の中のことば 干支(えと)・方位神(ほういじん)

干支②方位神 (ほういじん) 干支は、年、月、日、時間、方位などを示すためにも使われ、それらの吉凶を表わすようにもなった。 例えば、方位は北から東回り(時計回り)に子、丑、寅…と12等分。 すると北東、東南、南西、西北が表現できないため、中... -

日本の暦 暦の中のことば 干支(えと)・六十干支(ろくじっかんし)

国立国会図書館の電子展示会「日本の暦」第三章「暦の中のことば」より、暦の中に使われている様々な「ことば」を紹介します。 干支①六十干支(ろくじっかんし) 暦注の多くは陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)という古代中国の思想や易から発生し、...