-

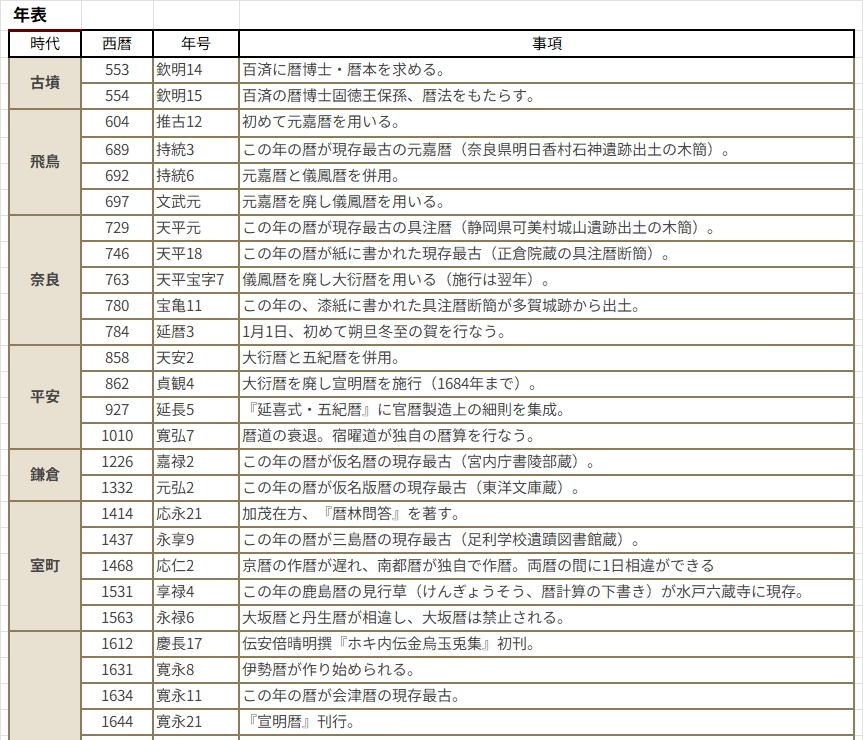

日本の暦 暦の年表

暦の年表 (国立国会図書館 電子展示会:日本の暦より) 関連記事 -

日本の暦 暦の歴史の紹介

国立国会図書館の電子展示会「日本の暦」第一章暦の歴史より、暦の渡来から太陽暦の導入まで、日本の暦の歴史を紹介します。 暦の歴史 (国立国会図書館 電子展示会 日本の暦より) 暦の渡来 暦は中国から朝鮮半島を通じて日本に伝来。大和朝廷は百... -

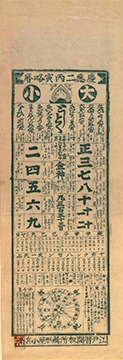

日本の暦 いろいろな暦の紹介

いろいろな暦 (国立国会図書館 電子展示会:日本の暦より) 大小暦 大小暦は、大の月、小の月の並び方を知るために登場した暦です。絵や文章の中に大の月、小の月を織り込み、アイデアやユーモアのセンスを競い、江戸時代に大流行しました。 月の長さ... -

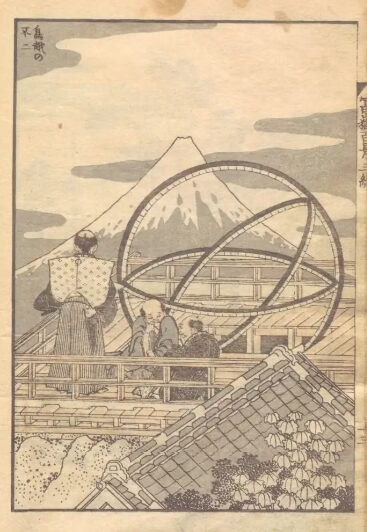

日本の暦 暦の歴史の紹介

江戸から明治の改暦(国立国会図書館 電子展示会:日本の暦より) 近世の改暦 江戸時代に入り天文学の知識が高まってくると、暦と日蝕や月蝕などの天の動きが合わないことが問題となり、江戸幕府のもとで暦を改めようとする動きが起こりました。 それま... -

特集 秋分の日…秋分の日が動き出すって…なになに…

秋分の日が動き出す...国立天文台暦計算室のトピックスを紐解く 秋分の日は,春分の日とともに国民の祝日に関する法律で定められていますが,具体的な日付が記されていないのです。 秋分日と書かれていて,二十四節気の秋分を含む日,つまり太陽が秋... -

雑節・土用(秋の土用)10月20日から18日間 ― 冬支度と旬を味わう知恵

秋の土用とは 「土用(どよう)」といえば夏の「丑の日」に鰻を食べるイメージが強いですが、実は年に4回あります。 立春・立夏・立秋・立冬の前、およそ18日間がそれぞれの土用。つまり「秋の土用」は 立冬前の約18日間(10月20日ごろ~11月7日ごろ)... -

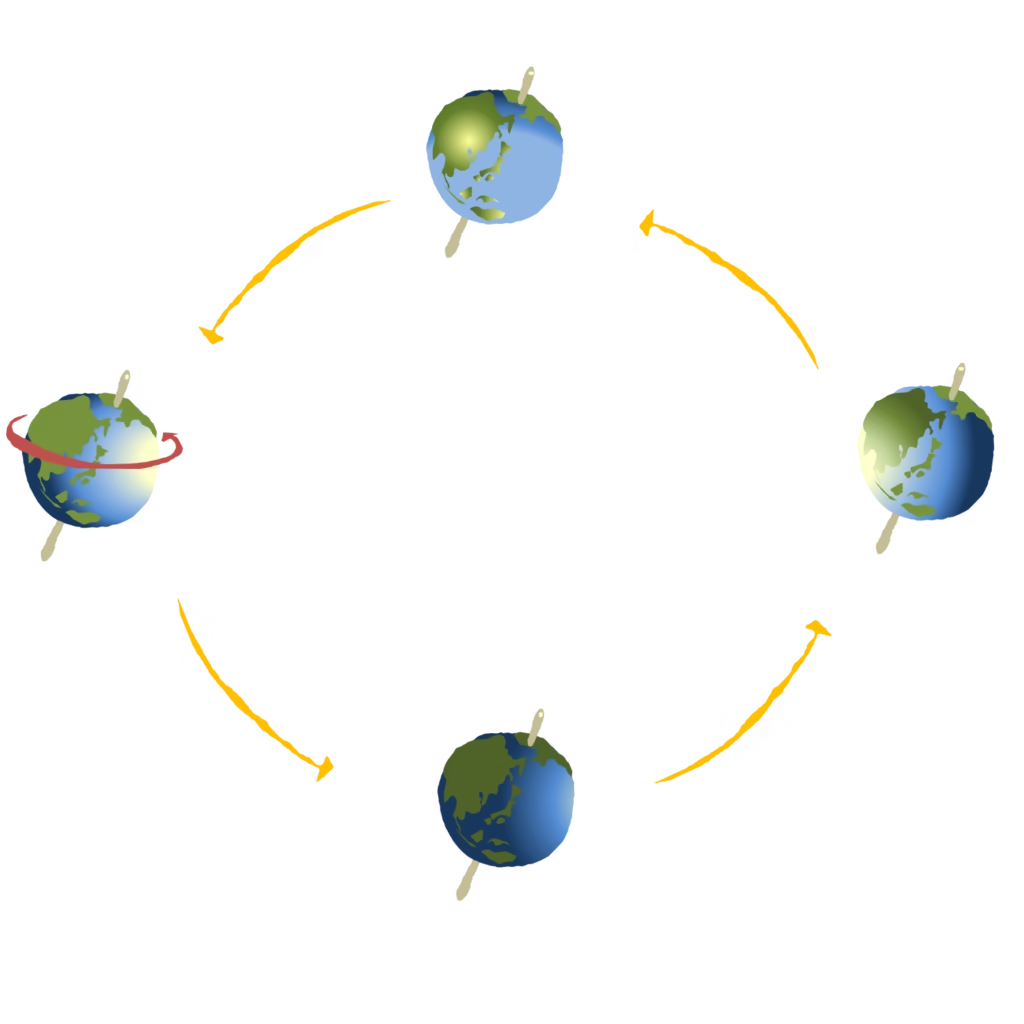

二至二分: 夏至・冬至・春分・秋分…二至二分…

二至二分(にしにぶん) 公益社団法人日本天文学会 天文学辞典より 二十四節気の中の冬至、夏至、春分、秋分を合わせた名称。 説 明 地球は自転しながら太陽の周りを公転している。 地球の赤道面が天球と交わる線が天の赤道である。 太陽の周... -

特集:秋分の日 ― 自然と暮らしをつなぐ日

自然 ― 昼と夜が分かち合うとき 秋分の日は、太陽が真東から昇り、真西に沈む日です。昼と夜の長さがほぼ同じとなり、これを境に夜の時間が長くなっていきます。 大地は夏の名残を残しながらも、澄んだ空気に包まれ、稲穂が実り、虫の音が響きわたる季... -

【霜降】(そうこう)(10月23日)…霜が降りるころ|nanikorenet

季節の情景 霜降は二十四節気の第十八節気で、太陽黄経210度に達する10月23日ごろに訪れます。 文字通り「霜が降り始める」頃を意味し、朝晩の冷え込みが一段と厳しくなってきます。山里や田畑では、夜明けとともに草葉の先に白く輝く霜が降り、秋の終...