目次

🏞 自然 ― 湿気を孕み、夏がじわりと立ち上がるころ

半夏生(はんげしょう)は雑節のひとつで、夏至から約十日後に巡り、梅雨が深まりつつも盛夏の気配が立ち上がる頃を指します。

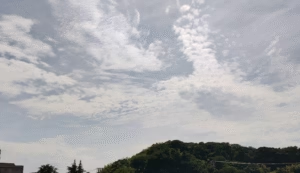

大気は湿り、雲は厚く、地表はゆっくりと熱を帯び始めます。田には青稲がそよぎ、川沿いにはミズアオイやハンゲショウが白く装い、草いきれの匂いが夏の始まりを告げます。

空はどこか重く、夕立や雷雨が突然訪れることもしばしば。湿度の高い空気の中で、生きものの動きは力強く、季節のエネルギーが密度を増していきます。

【半夏生】(はんげしょう)

夏至の約10日後。田植えを終える目安。

太陽黄経: 100°

🏠 暮らし ― 「田植えを終える日」としての節目

半夏生は、古来「田植えをここまでに」とされてきた農事暦の大切な境です。

この日を過ぎると苗の根付きが悪いとされ、農村では田植えの完了を祝い、労をねぎらう日でもありました。

梅雨末期の重たい空気のなか、農の一区切りがつく安堵。

家々では「半夏生祝い」として膳を囲み、体力回復の食をととのえ、次の季節の働きに備えました。

🍚 旬 ― 梅雨の旨味と、土地ごとの“夏迎えの食”

この頃の台所には、しっとりと水気を含んだ野菜と、大地の力を吸った夏の素材が並びます。

- きゅうり・ナス・ししとうなど 夏野菜が勢いを増す

- 新じゃが・玉ねぎは甘みが強く、煮物やサラダに映える

- 魚では イワシ・タチウオ が美味しく、関西ではタコを食べる習わしも

(稲の根がタコ足のように張るようにとの祈り) - 香川の「半夏生うどん」、福井の焼き鯖、新潟の半夏生餅など、地域色豊かな料理が息づく

湿度が高く体調を崩しやすい時期でもあるため、梅・酢・薬味を添えた“夏負け防止の食”が選ばれてきました。

📚 文化・ことば ― 七十二候と雑節、二つの「半夏生」

半夏生にはふたつの顔があります。

| 分類 | 指す内容 |

| 七十二候・末候 半夏生ず | カラスビシャク(烏柄杓/半夏)が生える頃 |

| 雑節 半夏生 | 夏至後の一定日、または太陽黄経100°で定義される節日 |

名は同じでも役割が異なり、候は自然現象、雑節は暦の区切りと農のリズムを担います。

どちらも“季節が夏に踏み込む瞬間”を見つめてきた、日本の時間感覚そのものです。

💬 ひとこと

雨の匂いが濃く、風は湿り、青稲はまっすぐに伸びる――

半夏生は、季節が確かに「夏へ移る音」をもつ時です。

田植えのあとの澄んだ安堵と、これから始まる暑気のきざし。

ひと呼吸おきつつ、夏の力に向き合う節目として、今年も暦に印されます。

次の雑節…土用(夏の土用)

あわせて読みたい

雑節【土用】(夏の土用)|季節の境い目、夏の仕上げの頃

土用といえば「丑の日」「うなぎ」がまっ先に思い浮かぶ方も多いでしょう。しかし本来の土用は、夏だけの言葉ではありません。 立春・立夏・立秋・立冬という四季の切…

ひとつ前の雑節…入梅

あわせて読みたい

雑節【入梅】(にゅうばい)|夏至の約10日前。梅雨の季節。

【入梅】(にゅうばい)|夏至の約10日前。梅雨の季節。 しとしとと続く雨が、空と大地をゆっくりと濡らす季節。 雑節の一つ 「入梅(にゅうばい)」 は、毎年 太陽黄経…