目次

いろいろな暦 (国立国会図書館 電子展示会:日本の暦より)

大小暦

大小暦は、大の月、小の月の並び方を知るために登場した暦です。絵や文章の中に大の月、小の月を織り込み、アイデアやユーモアのセンスを競い、江戸時代に大流行しました。

月の長さはなぜ違う?

カレンダーには1月のように31日ある月と、4月のように1日短い30日の月があります。また2月は28日で、4年に1回の閏年(うるうどし)には29日になります。

1年を地球が太陽のまわりを1回転する期間とし、このように12ヶ月を設けるのは、古代ローマ以来の風習が伝わったものです。

閏年があるのは、地球が太陽のまわりを回る実際の期間は約365.24日なので、4年に1回調節を行わなければならないためです。

このような現在の暦は「太陽暦(たいようれき)」と呼ばれ、日本では明治6年(1873)から使われています。

大の月、小の月

では、それまでの暦はどうだったのでしょうか。

暦が7世紀はじめに伝わってから、明治5年(1872)まで日本で使われていた暦は「太陰太陽暦(たいいんたいようれき)」または「太陰暦」、「陰暦」と呼ばれる暦でした。

太陰とは天体の月のことです。

「太陰太陽暦」は1ヶ月を天体の月が満ち欠けする周期に合わせます。

天体の月が地球をまわる周期は約29.5日なので、30日と29日の長さの月を作って調節し、30日の月を「大の月」、29日の月を「小の月」と呼んでいました。

一方で、地球が太陽のまわりをまわる周期は約365.24日で、季節はそれによって移り変わります。

大小の月の繰り返しでは、しだいに暦と季節が合わなくなってきます。

そのため、2~3年に1度は閏月(うるうづき)を設けて13ヶ月ある年を作り、季節と暦を調節しました。

毎年、次の年の暦を計算して決定するので大小の月の並び方も毎年替わりました。

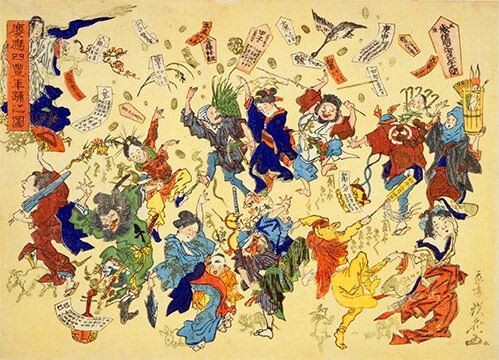

[絵暦貼込帳]

(慶応4年戊辰(明治元、1868)大小暦)

河鍋暁斎 画 19cm×26cm

1867(慶応3年) — —新城文庫所収

「大小暦」の流行

幕末の「ええじゃないか」の踊りを大小暦に仕立てた河鍋暁斎(かわなべきょうさい 1831~1889)の作品。男女の別で月の大小を表わしている。

そのため、毎年、月の大小の並び方、あるいは閏月を知ることは人々にとって非常に重要なことでした。

月末に支払いや代金の取り立てをする商店では間違えないように「大」と「小」の看板を作り、月に合わせて店頭に掛けていました。

暦がだんだん普及してくる中で、江戸時代には大の月、小の月の並べ方だけを示す「大小暦(だいしょうれき)」、当時は「大小(だいしょう)」とのみ呼ばれた暦が登場します。

ただ大小の月を示すだけでなく、絵や文章の中に月の大小と配列を折り込み、工夫をこらして楽しむようになったのです。

干支(えと)の動物などのおめでたい図柄や人気のあった歌舞伎から題材をとるなどさまざまな大小が作られ、年の初めには「大小会」を開いて交換したり、贈り物に配られたりしました。

江戸時代の貞享頃(17世紀末)から始まり、明和から寛政年間(18世紀後半)に最も流行しました。

有名な画家も「大小」を製作しています。

明治時代になり「太陽暦」になると「大小」は必要なくなり作られなくなってしまいましたが、現在でもその謎解きには興味の尽きないものがあります。

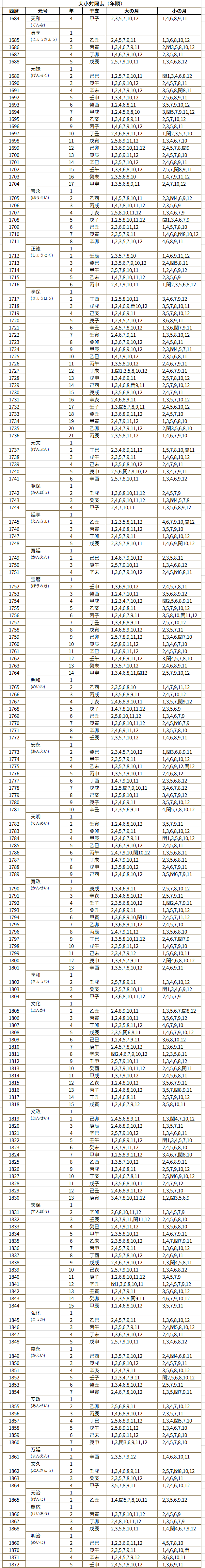

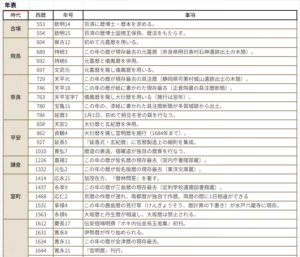

1684年から1872年までの大小を表にしたものです。閏は閏月を表わしています。

略暦

よく使う部分を残して簡略化した暦を「略暦」といいます。

柱に貼ったり、小さく畳んで持ち歩けるようにしたり、日常的に使われた江戸時代のいろいろな暦が残っています。

現在のカレンダーと同じように、宣伝のため、商店が年末に客に配るようになりました。

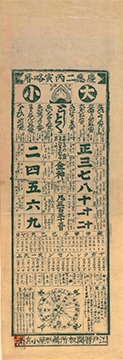

略暦のうち縦長のものは「柱暦」と呼ばれる。1枚摺りの簡便な暦で柱や壁に張った。

[柱暦]第2冊(慶応2年(1866)) — 1枚 ; 45cm×15cm

1865(慶応元年) 鱗形屋小兵衛 江戸(東京)

「慶応二丙寅略暦」。新城文庫所収

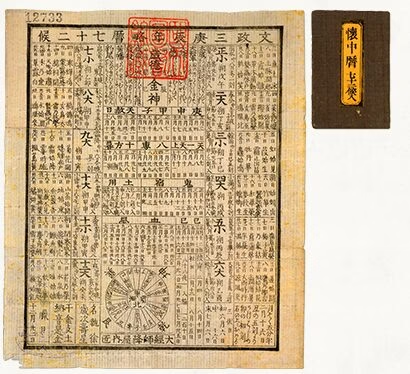

懐中暦。折り畳んで携帯できるように表紙がついている。

[懐中暦](文政3年(1820)) — 1枚 ; 21cm×18cm(折りたたみ 7cm×5cm)

1820(文政3年) 大経師降屋内匠 —

題簽:懐中暦七十二候入。尾島碩宥旧蔵書

大小の月

確認リンク:いろいろな暦

関連記事

試行