二至二分(にしにぶん) 公益社団法人日本天文学会 天文学辞典より

説 明

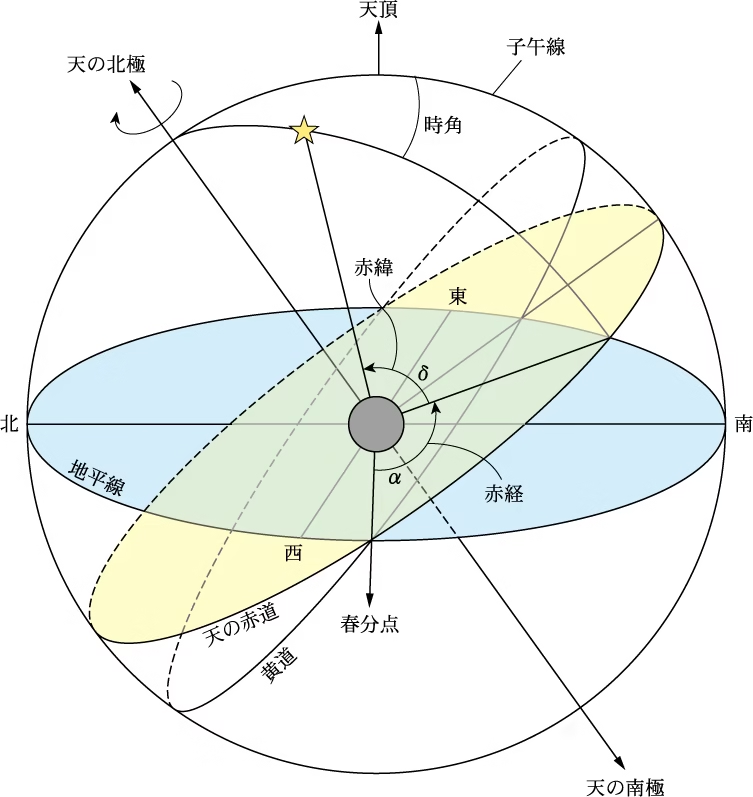

黄道上で太陽の黄経(黄道座標系を参照)が0度になる、すなわち太陽が春分点にある時刻が春分であり、この時刻を含む日が春分の日である。一般には春分の日を単に春分ということも多い。

太陽の黄経が90度、180度、270度になる時刻がそれぞれ、夏至、秋分、冬至である。春分を起点とすれば、夏至、秋分、冬至を経て1年で太陽は黄道を一周する。

日本ではこれは春夏秋冬の季節の変化に対応する。

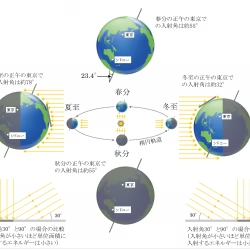

季節の変化は、地表面に入射する太陽エネルギーの変化による地表温度の変化が主な原因である(図2)。

北緯約35度(東京付近の緯度)の地点において、南中時の太陽光の入射角度は、冬至で約31度、春分と秋分で約55度、夏至で約78度である。

太陽光の入射角が小さい程、単位面積あたりに地表面に入射する太陽エネルギーは小さい。

このため、冬至の頃には地面や海面が最も温まりにくく、夏至の頃には最も温まりやすい。このために、気温は冬に最も低く夏には最も高くなり、春と秋はその中間となる。ただし、昼間の長さが冬至の頃は最も短かく夏至の頃最も長いことも気温の変化に影響している。

* 図2 二至二分と季節変化の解説図。東京(北半球の中緯度)では、太陽の南中高度は冬至の頃に最も低く、夏至の頃に最も高くなる。

季節の変化の最大の原因は太陽の南中高度の変化であるので、季節変化は地球の高緯度地域で最も顕著に見られ、中緯度帯ではほどよい変化となり、赤道付近ではそれほど顕著ではない。

また北半球と南半球では季節が逆転する。東京(北半球の中緯度)が夏の時にシドニー(南半球の中緯度)は冬である。北極圏や南極圏では夏には真夜中でも太陽が沈まない白夜となり、冬には逆に正午でも太陽が沈んでいる状態の極夜となる。

中学校理科で学ぶ「季節の変化」の主要因について以下の二つの誤解が広く見られる。

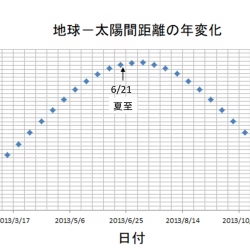

第一は、太陽と地球の距離の違いが原因であるという誤解である。

* 図3 地球-太陽間の距離の年変化(2013年1月1日から12月27日まで10日おき)。単位は天文単位(au)。地球は毎年7月4日頃(夏至に近い)に最も太陽から遠くなり、1月4日頃(冬至に近い)に最も近くなる。縦軸の原点が0でないことに注意。NASA/JPLの天体暦計算プログラムシステムHORIZONSによる。

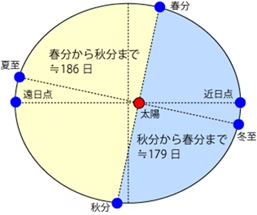

第二は、日本と太陽の距離の違いが原因であるとする誤解である。

図2の地球の拡大図を見て、赤道を基準にすると、夏至の頃は北半球の中緯度帯(日本)が太陽に近く、冬至の頃は遠くなるので、これが気温の変化の原因と誤解されることが多い。

地球の赤道半径は約6400kmである。仮に冬至と夏至で、地球の半径分だけ日本と太陽の距離が変わったとしても、6400/150,000,000=0.00004 (=0.004%) なので、そのことによる入射エネルギーの違いは無視できるくらいに小さい。

確認用リンク:二至二分 | 天文学辞典

関連記事へ