季節の移り変わりはどこから来ているかというと、地球の自転軸の傾きなんですね。

季節の移り変わり

何を基準とした傾きなのか?地球が自転する際の軸(自転軸)は地軸といって、北極点と南極点とを結ぶ運動しない直線を指します。

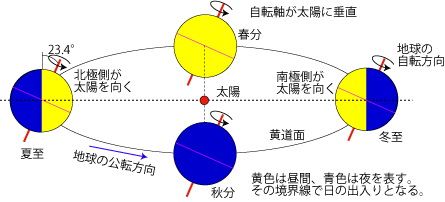

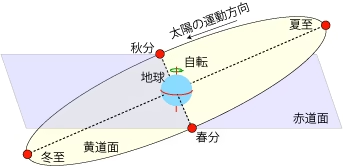

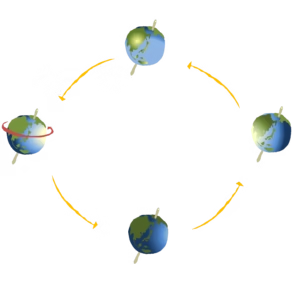

地球は太陽の周りを回る公転の他に、自らが公転軌道上で独楽のように回転する自転運動をしています。自転軸が公転軸と平行であれば公転面と赤道面が同一面となるので、地軸(地球の自転軸)は公転面に対して垂直(90度)ということになるのですが、地球の場合は自転軸は公転軸より約23.4度傾いており、地軸と公転面の角度は約66.5度となっています。

地球が自転軸を約23.4°傾けたまま公転することで、季節の違いが生まれているのです。

国立天文台・暦計算室リンク:→ 夏至の日時、太陽黄経などの公式情報はこちら。

二十四節気とは?

季節が変化するのは、地球が自転軸を約23.4°傾けたまま公転することが原因です。

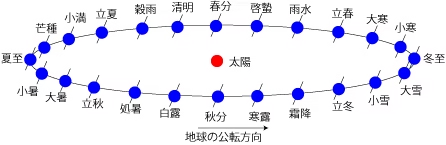

地球が公転軌道上のどの位置にいるかによって、季節がわかる。

- 冬至・夏至・春分・秋分はその代表的な例ですが、より細分化した二十四個の目印のことを二十四節気あるいは二十四気といいます。

- 二十四節気はその瞬間を指すこともあれば、そこから始まる期間を指すこともあります。

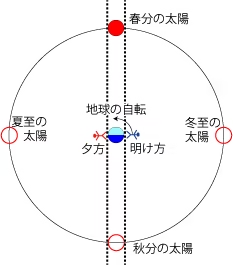

季節による黄道の傾きの違い (春と秋)

地球から見た太陽の動きを考えるとわかりやすい。

二至二分

地球が公転軌道上のどの位置にいるか、ということを計算して二十四節気の瞬間が決まってくるのです。旧暦の季節感が長い間に定まってきたということが実感できますよね。

漢字と季節感、季節の区切り方というか移り変わりの変化点を生き物や植物、太陽の位置といったもので定義づけてきた歴史が今に至って、細かく表現というか計算することができます。

国立天文台に暦計算室が設けられているのは、こういったことからなんですね。

夏至や冬至、春分と秋分の関係、わかってきましたね。

この4つ、冬至・夏至・春分・秋分をまとめて二至二分といいます。

関連記事

あわせて読みたい

二至二分: 夏至・冬至・春分・秋分…二至二分…

二至二分(にしにぶん) 公益社団法人日本天文学会 天文学辞典より 二十四節気の中の冬至、夏至、春分、秋分を合わせた名称。 説 明 地球は自転しながら太陽の…