吉凶を表す言葉②中段

六曜が広まる前の暦にも、六曜と同じように日々の吉凶を示す選日(せんじつ)と呼ばれるものが書かれており、その多くは干支の組み合わせによって日々の吉凶を判断するもの。

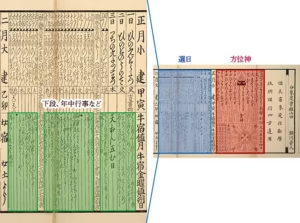

たとえば、「暦の中段」あるいは「十二直(じゅうにちょく)」と呼ばれるものや、「暦の下段」に記載されていた選日もある。

その他にも一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)、三隣亡(さんりんぼう)なども選日の一種。

これらの多くは現在ではあまり使われなくなっている。

中段

「暦の中段(ちゅうだん)」は、暦上に記載される位置から名づけられた。

十二直(じゅうにちょく)とも呼ばれ、十二直の「直」は「当たる」という意味があり、よく当たる暦注と信じられていたと考えられる。

建(たつ)、除(のぞく)、満(みつ)、平(たいら)、定(さだん)、執(とる)、破(やぶる)、危(あやぶ)、成(なる)、収(おさん)、開(ひらく)、閉(とづ)の12種類がある。

古くから中国では、一定の位置にあって動かない北極星を中心に1日1回転する北斗七星に興味を示していて、北斗七星のひしゃくの部分(斗柄、剣先星)が夕方どの方角を向いているかをその方位の十二支に当てはめて各月の名を決め、暦に記した。これを月建(げっけん)という。

冬至(旧暦11月)には、斗柄が真北(十二支の子の方角)を指す(建(おざ)す)ため、建子の月と名づけ、同じように、12月は丑、正月は寅…という要領で各月を名づけた。

そして、その節月と同じ十二支を持つ最初の日を建とし、以後順に、除、満…と配していく。

例えば1月の月建は寅なので、1月節(立春)後の最初の寅の日が建となり、次の卯の日には除、辰の日には満…と順に配当。

原則として十二直は12のサイクルですが、毎月の節入りの日のみ、その前日と同じ十二直を配している。

十二直の意味の解釈は時代によって少しづつ異なっている。現在ではほとんど使われることはなくなったが、建築や引越しの吉凶を見るために使われることもある。

| 節月 | 二十四 節気 | 節月の 十二支 | 最初の 建の日 | 子の日 | 丑の日 | 寅の日 | 卯の日 | 辰の日 | 巳の日 | 午の日 | 未の日 | 申の日 | 酉の日 | 戌の日 | 亥の日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 正月節 | 立春 | 寅 | 立春後の 最初の 寅の日 | 開 | 閉 | 建 | 除 | 満 | 平 | 定 | 執 | 破 | 危 | 成 | 収 |

| 2月節 | 啓蟄 | 卯 | 啓蟄後の 最初の 卯の日 | 収 | 開 | 閉 | 建 | 除 | 満 | 平 | 定 | 執 | 破 | 危 | 成 |

| 3月節 | 清明 | 辰 | 清明後の 最初の 辰の日 | 成 | 収 | 開 | 閉 | 建 | 除 | 満 | 平 | 定 | 執 | 破 | 危 |

| 4月節 | 立夏 | 巳 | 立夏後の 最初の 巳の日 | 危 | 成 | 収 | 開 | 閉 | 建 | 除 | 満 | 平 | 定 | 執 | 破 |

| 5月節 | 芒種 | 午 | 芒種後の 最初の 午の日 | 破 | 危 | 成 | 収 | 開 | 閉 | 建 | 除 | 満 | 平 | 定 | 執 |

| 6月節 | 小暑 | 未 | 小暑後の 最初の 未の日 | 執 | 破 | 危 | 成 | 収 | 開 | 閉 | 建 | 除 | 満 | 平 | 定 |

| 7月節 | 立秋 | 申 | 立秋後の 最初の 申の日 | 定 | 執 | 破 | 危 | 成 | 収 | 開 | 閉 | 建 | 除 | 満 | 平 |

| 8月節 | 白露 | 酉 | 白露後の 最初の 酉の日 | 平 | 定 | 執 | 破 | 危 | 成 | 収 | 開 | 閉 | 建 | 除 | 満 |

| 9月節 | 寒露 | 戌 | 寒露後の 最初の 戌の日 | 満 | 平 | 定 | 執 | 破 | 危 | 成 | 収 | 開 | 閉 | 建 | 除 |

| 10月節 | 立冬 | 亥 | 立冬後の 最初の 亥の日 | 除 | 満 | 平 | 定 | 執 | 破 | 危 | 成 | 収 | 開 | 平 | 建 |

| 11月節 | 大雪 | 子 | 大雪後の 最初の 子の日 | 建 | 除 | 満 | 平 | 定 | 執 | 破 | 危 | 成 | 収 | 開 | 閉 |

| 12月節 | 小寒 | 丑 | 小寒後の 最初の 丑の日 | 閉 | 建 | 除 | 満 | 平 | 定 | 執 | 破 | 危 | 成 | 収 | 開 |

言葉の紹介