国立国会図書館の電子展示会「日本の暦」第三章「暦の中のことば」より、暦の中に使われている様々な「ことば」を紹介します。

干支①六十干支(ろくじっかんし)

暦注の多くは陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)という古代中国の思想や易から発生し、月日に当てられるようになったもの。その大きな柱となるものが干支。

干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)の組合せ。

十干はもともと、甲、乙、丙、丁…と、日を順に10日のまとまりで数えるための呼び名(符号)。10日ごとに、「一旬(いちじゅん)」と呼び、3つの旬(上旬、中旬、下旬)で1ヶ月。

古代中国では、万物はすべて「陰」と「陽」の2つの要素に分けられるとする「陰陽説(いんようせつ)」と、すべて「木」、「火」、「土」、「金」、「水」の5つの要素からなるとする「五行説(ごぎょうせつ)」という思想。

これらを組み合わせて「陰陽五行説」といい、やがて陰陽五行説を「十干」に当てはめるようになった。また、日本では、この「陰」と「陽」を「兄(え)」と「弟(と)」に見たて、「兄弟(えと)」と呼ぶようになった。

十二支は、もともと12ヶ月の順を表わす呼び名。やがてこれらに12種の動物を当てはめるようになったもの。

十干 (じっかん)

| 十干 | 音読み | 五行 | 陰陽 | 五行陰陽 | 訓読み |

| 甲 | こう | 木 | 陽(兄) | 木の兄 | きのえ |

| 乙 | おつ | 陰(弟) | 木の弟 | きのと | |

| 丙 | へい | 火 | 陽(兄) | 火の兄 | ひのえ |

| 丁 | てい | 陰(弟) | 火の弟 | ひのと | |

| 戊 | ぼ | 土 | 陽(兄) | 土の兄 | つちのえ |

| 己 | き | 陰(弟) | 土の弟 | つちのと | |

| 庚 | こう | 金 | 陽(兄) | 金の兄 | かのえ |

| 辛 | しん | 陰(弟) | 金の弟 | かのと | |

| 壬 | じん | 水 | 陽(兄) | 水の兄 | みずのえ |

| 癸 | き | 陰(弟) | 水の弟 | みずのと |

十二支 (じゅうにし)

| 十二支 | 音読み | 訓読み | 五行 |

| 子 | し | ね | 水 |

| 丑 | ちゅう | うし | 土 |

| 寅 | いん | とら | 木 |

| 卯 | ぼう | う | 木 |

| 辰 | しん | たつ | 土 |

| 巳 | し | み | 火 |

| 午 | ご | うま | 火 |

| 未 | び | ひつじ | 土 |

| 申 | しん | さる | 金 |

| 酉 | ゆう | とり | 金 |

| 戌 | じゅつ | いぬ | 土 |

| 亥 | がい | い | 水 |

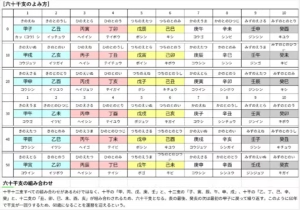

六十干支 (ろくじっかんし)

干支の組合せ(十干と十二支の組み合わせ)は60通りあり、六十干支。一巡すると還暦。

読み方は、例えば、「甲」と「子」を組み合わせた「甲子」は、「こうし」、「かっし」または「きのえね」と読む。

| 番号 | 干支 | 音読み | 訓読み | 番号 | 干支 | 音読み | 訓読み |

| 1 | 甲子 | こうし | きのえね | 31 | 甲午 | こうご | きのえうま |

| 2 | 乙丑 | いっちゅう | きのとうし | 32 | 乙未 | いつび | きのとひつじ |

| 3 | 丙寅 | へいいん | ひのえとら | 33 | 丙申 | へいしん | ひのえさる |

| 4 | 丁卯 | ていぼう | ひのとう | 34 | 丁酉 | ていゆう | ひのととり |

| 5 | 戊辰 | ぼしん | つちのえたつ | 35 | 戊戌 | ぼじゅつ | つちのえいぬ |

| 6 | 己巳 | きし | つちのとみ | 36 | 己亥 | きがい | つちのとい |

| 7 | 庚午 | こうご | かのえうま | 37 | 庚子 | こうし | かのえね |

| 8 | 辛未 | しんび | かのとひつじ | 38 | 辛丑 | しんちゅう | かのとうし |

| 9 | 壬申 | じんしん | みずのえさる | 39 | 壬寅 | じんいん | みずのえとら |

| 10 | 癸酉 | きゆう | みずのととり | 40 | 癸卯 | きぼう | みずのとう |

| 11 | 甲戌 | こうじゅつ | きのえいぬ | 41 | 甲辰 | こうしん | きのえたつ |

| 12 | 乙亥 | いつがい | きのとい | 42 | 乙巳 | いつし | きのとみ |

| 13 | 丙子 | へいし | ひのえね | 43 | 丙午 | へいご | ひのえうま |

| 14 | 丁丑 | ていちゅう | ひのとうし | 44 | 丁未 | ていび | ひのとひつじ |

| 15 | 戊寅 | ぼいん | つちのえとら | 45 | 戊申 | ぼしん | つちのえさる |

| 16 | 己卯 | きぼう | つちのとう | 46 | 己酉 | きゆう | つちのととり |

| 17 | 庚辰 | こうしん | かのえたつ | 47 | 庚戌 | こうじゅつ | かのえいぬ |

| 18 | 辛巳 | しんし | かのとみ | 48 | 辛亥 | しんがい | かのとい |

| 19 | 壬午 | じんご | みずのえうま | 49 | 壬子 | じんし | みずのえね |

| 20 | 癸未 | きび | みずのとひつじ | 50 | 癸丑 | きちゅう | みずのとうし |

| 21 | 甲申 | こうしん | きのえさる | 51 | 甲寅 | こういん | きのえとら |

| 22 | 乙酉 | いつゆう | きのととり | 52 | 乙卯 | いつぼう | きのとう |

| 23 | 丙戌 | へいじゅつ | ひのえいぬ | 53 | 丙辰 | へいしん | ひのえたつ |

| 24 | 丁亥 | ていがい | ひのとい | 54 | 丁巳 | ていし | ひのとみ |

| 25 | 戊子 | ぼし | つちのえね | 55 | 戊午 | ぼご | つちのえうま |

| 26 | 己丑 | きちゅう | つちのとうし | 56 | 己未 | きび | つちのとひつじ |

| 27 | 庚寅 | こういん | かのえとら | 57 | 庚申 | こうしん | かのえさる |

| 28 | 辛卯 | しんぼう | かのとう | 58 | 辛酉 | しんゆう | かのととり |

| 29 | 壬辰 | じんしん | みずのえたつ | 59 | 壬戌 | じんじゅつ | みずのえいぬ |

| 30 | 癸巳 | きし | みずのとみ | 60 | 癸亥 | きがい | みずのとい |

関連記事

あわせて読みたい

用語:六十干支(ろくじっかんし)

六十干支(ろくじっかんし) 六十干支(ろくじっかんし)は古く中国から伝わり、十干(じっかん:こう、おつ、へい、てい、ぼ、き、こう、しん、じん、き)と十二支…

あわせて読みたい

なになに? 六十干支問答

六十干支(ろくじっかんし)の記事を少しずつ整備していくうちに、「そもそも、これってどういう仕組みなんだろう?」「なぜ今まで残ってきたのだろう?」という疑問が…