六十干支(ろくじっかんし)

六十干支(ろくじっかんし)は古く中国から伝わり、十干(じっかん:こう、おつ、へい、てい、ぼ、き、こう、しん、じん、き)と十二支(じゅうにし:ね、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、い)を組み合わせて、数字のかわりに長い年数、日数を表すために使われてきた。十干十二支ともいう。

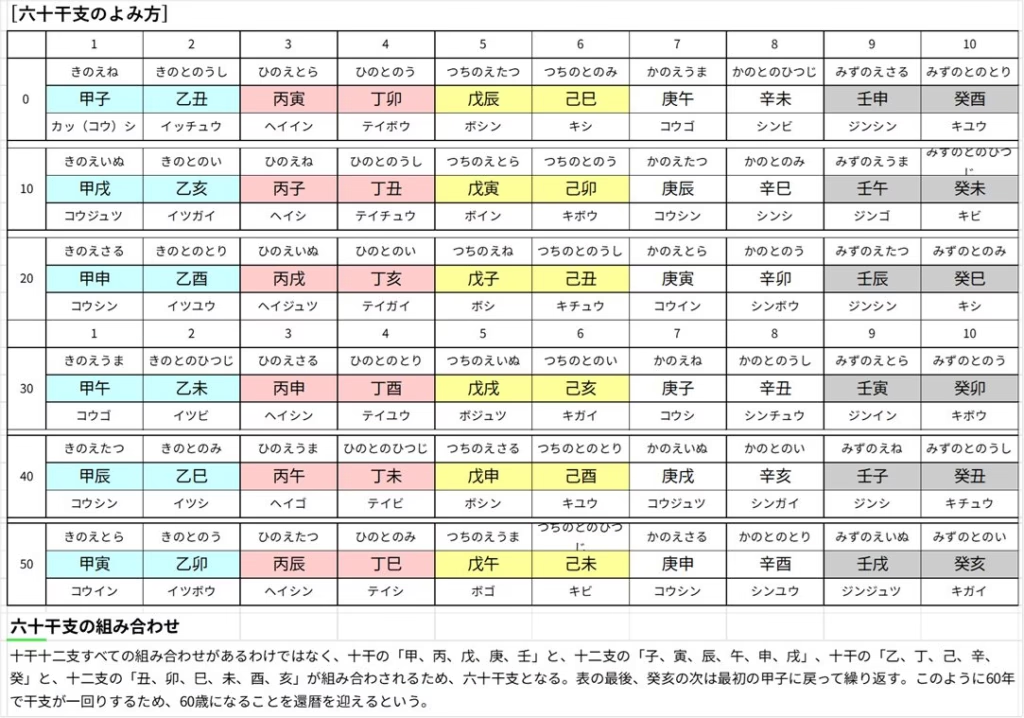

十干十二支すべての組み合わせがあるわけではなく、十干の「甲、丙、戊、庚、壬」と、十二支の「子、寅、辰、午、申、戌」、十干の「乙、丁、己、辛、癸」と、十二支の「丑、卯、巳、未、酉、亥」が組み合わされるため、六十干支となる。

表の最後、癸亥の次は最初の甲子に戻って繰り返す。このように60年で干支が一回りするため、60歳になることを還暦を迎えるという。

十干(じっかん)

十干は、陰陽五行説とつながって、甲=木の兄(きのえ)、乙=木の弟(きのと)、丙=火の兄(ひのえ)、丁=火の弟(ひのと)、戊=土の兄(つちのえ)、己=土の弟(つちのと)、庚=金の兄(かのえ)、辛=金の弟(かのと)、壬=水の兄(みずのえ)、癸=水の弟(みずのと)と呼ばれた。

| 名称 | よみ | ヨミ | |

|---|---|---|---|

| 甲 | きのえ | (木の兄) | コウ/カッ |

| 乙 | きのと | (木の弟) | イツ/オツ |

| 丙 | ひのえ | (火の兄) | ヘイ |

| 丁 | ひのと | (火の弟) | テイ |

| 戊 | つちのえ | (土の兄) | ボ |

| 己 | つちのと | (土の弟) | キ |

| 庚 | かのえ | (金の兄) | コウ |

| 辛 | かのと | (金の弟) | シン |

| 壬 | みずのえ | (水の兄) | ジン |

| 癸 | みずのと | (水の弟) | キ |

十二支(じゅうにし)

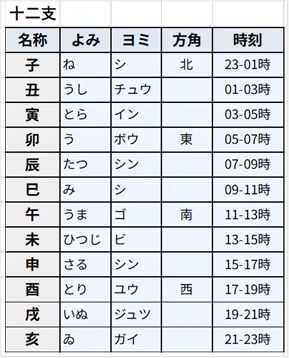

十二支は、中国で古くから暦の月の呼び方や、時刻、方角にも使われた。もともとは12か月の順番を示すただの符号であったが、のちに動物に結びつけられた。

表の「ひらがな」は日本式の読み方、「カタカナ」は音読みで、左から右、上から下へ順に並べてある。習慣で「弟」と十二支名の読みの間には「の」を入れて呼ぶ。