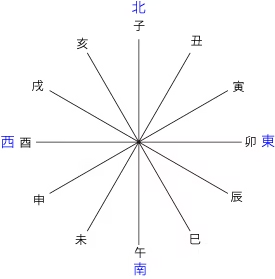

十二支(じゅうにし)

| 名称 | よみ | ヨミ | 方角 | 時刻 |

|---|---|---|---|---|

| 子 | ね | シ | 北 | 23-01時 |

| 丑 | うし | チュウ | 01-03時 | |

| 寅 | とら | イン | 03-05時 | |

| 卯 | う | ボウ | 東 | 05-07時 |

| 辰 | たつ | シン | 07-09時 | |

| 巳 | み | シ | 09-11時 | |

| 午 | うま | ゴ | 南 | 11-13時 |

| 未 | ひつじ | ビ | 13-15時 | |

| 申 | さる | シン | 15-17時 | |

| 酉 | とり | ユウ | 西 | 17-19時 |

| 戌 | いぬ | ジュツ | 19-21時 | |

| 亥 | ゐ | ガイ | 21-23時 |

方角に用いる場合†

- 北を子とし、東回りに名づけていく。

- 子(北)と午(南)を結ぶ線を子午線と呼ぶ。

- 卯(東)と酉(西)を結ぶ線を卯酉線と呼ぶ。

- 北東は丑と寅の間なので艮の方角、南東は辰と巳の間なので巽の方角、南西は未と申の間なので坤の方角、北西は戌と亥の間なので乾の方角と呼んだりする。

天体の位置を表わす場合

- 天体の位置を表わす場合は十二辰と呼ばれる。

- 十二辰は十二次と同じ領域を表わしますが、十二次とは逆に東から西へ並ぶ。

| 十二次 | 十二辰 |

|---|---|

| 星紀 | 丑 |

| 玄枵 | 子 |

| 娵訾 | 亥 |

| 降婁 | 戌 |

| 大梁 | 酉 |

| 実沈 | 申 |

| 鶉首 | 未 |

| 鶉火 | 午 |

| 鶉尾 | 巳 |

| 寿星 | 辰 |

| 大火 | 卯 |

| 析木 | 寅 |

- 黄道十二宮の訳語として使われることもある。

- 名称初度黄経[°]丑宮冬至270~300子宮大寒300~330亥宮雨水330~ 0戌宮春分0~ 30酉宮穀雨30~ 60申宮小満60~ 90未宮夏至90~120午宮大暑120~150巳宮処暑150~180辰宮秋分180~210卯宮霜降210~240寅宮小雪240~270

| 名称 | 初度 | 黄経[°] |

|---|---|---|

| 丑宮 | 冬至 | 270~300 |

| 子宮 | 大寒 | 300~330 |

| 亥宮 | 雨水 | 330~ 0 |

| 戌宮 | 春分 | 0~ 30 |

| 酉宮 | 穀雨 | 30~ 60 |

| 申宮 | 小満 | 60~ 90 |

| 未宮 | 夏至 | 90~120 |

| 午宮 | 大暑 | 120~150 |

| 巳宮 | 処暑 | 150~180 |

| 辰宮 | 秋分 | 180~210 |

| 卯宮 | 霜降 | 210~240 |

| 寅宮 | 小雪 | 240~270 |

時刻に用いる場合†

関連記事

あわせて読みたい

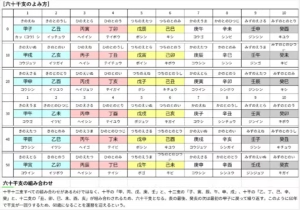

用語:六十干支(ろくじっかんし)

六十干支(ろくじっかんし) 六十干支(ろくじっかんし)は古く中国から伝わり、十干(じっかん:こう、おつ、へい、てい、ぼ、き、こう、しん、じん、き)と十二支…

あわせて読みたい

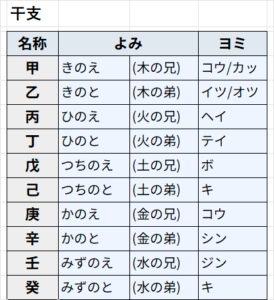

用語:干支 (かんし、えと)

干支 (かんし、えと)† 干支とは、十干と十二支を組み合わせて、周期的に60までの数を数える方法のこと。 六十干支、十干十二支などとも呼ばれる。 暦では日付の次に記載…

あわせて読みたい

日本の暦 暦の中のことば 干支(えと)・六十干支(ろくじっかんし)

国立国会図書館の電子展示会「日本の暦」第三章「暦の中のことば」より、暦の中に使われている様々な「ことば」を紹介します。 干支①六十干支(ろくじっかんし) 暦…