干支 (かんし、えと)†

年に用いる場合†

- 歳星=木星の位置で年を表わす歳星紀年法が十二辰を用いる方法へと変化したもの。

- 後漢のころには木星の位置によらず単純に干支を並べるようになり、これが現在にも続いている。

- 年賀状には申年とか巳年とか書く。

- 歴史の授業で習った壬申の乱や戊辰戦争などがいつ起こったのかも、干支を数えれば60年の範囲でわかる。

- 辛酉の年には革命が起こるとする辛酉革命思想が神武天皇即位紀元の設定につながっているとか1。

月に用いる場合†

- 三正論にもあるように、月にも干支が用いられる (月建干支)。

- 暦月に対して用いる場合と節月に対して用いる場合がある。

- 節月に対して用いる場合、節月の十二支は十二直が建となる日の十二支に一致する、という関係がある。

- 1年は12か月ですので、干支は5年で一巡。

| 年の十干 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 甲/己 | 乙/庚 | 丙/辛 | 丁/壬 | 戊/癸 |

| 正月 | 丙寅 | 戊寅 | 庚寅 | 壬寅 | 甲寅 |

| 二月 | 丁卯 | 己卯 | 辛卯 | 癸卯 | 乙卯 |

| 三月 | 戊辰 | 庚辰 | 壬辰 | 甲辰 | 丙辰 |

| 四月 | 己巳 | 辛巳 | 癸巳 | 乙巳 | 丁巳 |

| 五月 | 庚午 | 壬午 | 甲午 | 丙午 | 戊午 |

| 六月 | 辛未 | 癸未 | 乙未 | 丁未 | 己未 |

| 七月 | 壬申 | 甲申 | 丙申 | 戊申 | 庚申 |

| 八月 | 癸酉 | 乙酉 | 丁酉 | 己酉 | 辛酉 |

| 九月 | 甲戌 | 丙戌 | 戊戌 | 庚戌 | 壬戌 |

| 十月 | 乙亥 | 丁亥 | 己亥 | 辛亥 | 癸亥 |

| 十一月 | 丙子 | 戊子 | 庚子 | 壬子 | 甲子 |

| 十二月 | 丁丑 | 己丑 | 辛丑 | 癸丑 | 乙丑 |

日に用いる場合

- 殷の時代の甲骨文でも、日付に干支が使われている。

- 明治改暦でも、年や日付を連続的に数えるのに便利なので掲載するよう達が出されている。

- 干支から探す日本の暦日

- 古文書に記載された干支と推算した干支を比較することで、使われた暦法を絞り込むこともできる。

関連記事

あわせて読みたい

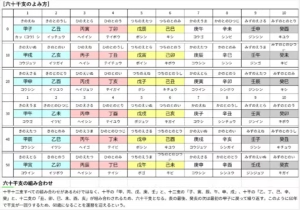

用語:六十干支(ろくじっかんし)

六十干支(ろくじっかんし) 六十干支(ろくじっかんし)は古く中国から伝わり、十干(じっかん:こう、おつ、へい、てい、ぼ、き、こう、しん、じん、き)と十二支…

あわせて読みたい

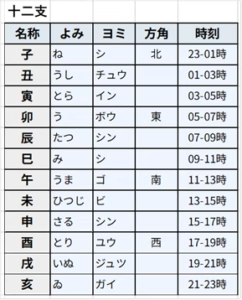

用語:十二支(じゅうにし)

十二支(じゅうにし) 十干と組み合わせて干支として使うことも多い。 時刻は定時法の場合のもの。 名称よみヨミ方角時刻子ねシ北23-01時丑うしチュウ01-03時寅とらイン…

あわせて読みたい

日本の暦 暦の中のことば 干支(えと)・六十干支(ろくじっかんし)

国立国会図書館の電子展示会「日本の暦」第三章「暦の中のことば」より、暦の中に使われている様々な「ことば」を紹介します。 干支①六十干支(ろくじっかんし) 暦…