-

暦要項関連:月の満ち欠け…いろいろな月…読めますか…

暦要項には、二十四節気や雑節、国民の旧h室や日曜表などのほか、月の朔弦望の日時が載っています。そして、日食、月食の始まり・終わりの日時も載っているんです。 今回は、国立天文台暦計算室の掲載情報から、月の満ち欠けなどの情報をお届けします... -

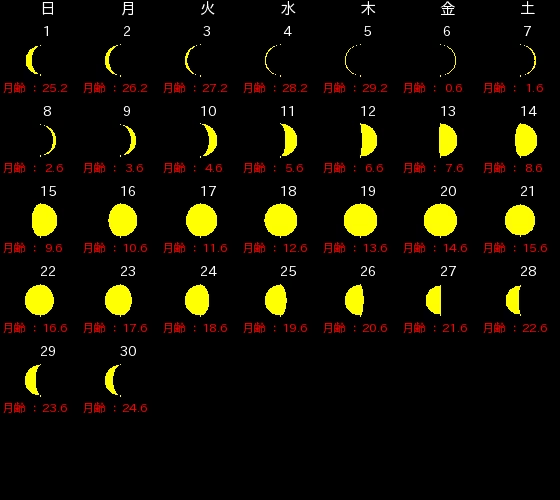

暦要項関連:月齢とは…

暦計算室コンテンツより...月齢 (Lunar age/Age of the Moon)† 月齢とは朔 (新月) からの経過時間を日単位で表したものです。 新月=朔の瞬間が 0.0 朔の瞬間に 0.0。1日経つごとに 1ずつ増加。 計算できるので、見える、見えないにかかわら... -

令和7年暦要項…日食・月食など…

暦要項は、国立天文台が毎年2月に発表する公式な暦で、翌年の国民の祝日、日曜日、二十四節気、雑節、朔弦望(月齢)、東京の日の出と日の入の時刻、日食や月食の日時が記載されています。 ここでは、日食・月食などを掲載します。 日食・月食など &... -

令和8年暦要項…日食・月食など…

暦要項は、国立天文台が毎年2月に発表する公式な暦で、翌年の国民の祝日、日曜日、二十四節気、雑節、朔弦望(月齢)、東京の日の出と日の入の時刻、日食や月食の日時が記載されています。 ここでは、日食・月食などを掲載します。 日食・月食など ... -

【秋分・初候】 雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)…9月23日~

暦に刻まれた候の意味...雷が鳴り響かなくなる 秋分の初候は「雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)」といいます。 夏の盛りに鳴り響いていた雷が次第におさまり、雷鳴を聞かなくなる頃を示す言葉です。 稲妻のエネルギーも次第に収まり、大地は収... -

【秋分】(9月23日)…太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる…|nanikorenet

二十四節気|秋分:暦が刻む平等の季節 秋分は二十四節気の中で真ん中に位置し、昼と夜がおおよそ等しくなる日として知られます。2025年の秋分は、**9月23日(火)**で、日本ではこの日を「秋分の日」として国民の祝日にもなっています。 「秋分」の節... -

雑節 彼岸(秋の彼岸)…彼岸の入り…今年は、9月19日/nanikorenet

雑節・彼岸(秋の彼岸・彼岸の入り) 日本の暦には、二十四節気や七十二候に加えて、季節の移り変わりを生活実感として伝える「雑節(ざっせつ)」が設けられています。 そのひとつが「彼岸(ひがん)」です。彼岸は春分と秋分を中日として、それぞれ... -

【白露・末候】 玄鳥去(つばめさる)…9月18日頃

暦が告げる季節の移ろい...燕が南へ帰って行く 「玄鳥去(つばめさる)」は、白露の末候にあたり、9月18日ごろから22日ごろまでを指します。 燕(つばめ)は春から夏にかけて日本に渡ってきて人々と共に暮らし、温かな時期を象徴してきました。 そし... -

【白露・次候】 鶺鴒鳴(せきれい なく)…9月12日頃

暦に刻まれた自然の息づかい 鶺鴒(せきれい)が鳴き始める 「鶺鴒鳴(せきれい なく)」は七十二候による白露の次候で、例年9月12日ごろから17日ごろを指します。 鶺鴒は、尾を上下に振りながら歩く小鳥で、日本の川辺や田畑に広く見られます。 秋...