太陽と季節のリズムを知る…四立・八節・二至二分

🌞 暦のはじまりは、太陽の動きから

暦(こよみ)は、もともと太陽と自然のリズムを観察することから生まれました。

日の出や日の入りの位置、昼と夜の長さの変化――それらを細かく記録するうちに、人々は季節の巡りが一定の周期をもつことを知ります。

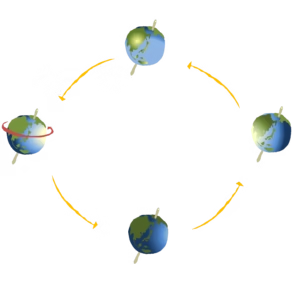

太陽が天球上を一年かけて通る道を**黄道(こうどう)と呼びます。

この黄道を360度に分け、その進行にあわせて季節を区切ったのが二十四節気(にじゅうしせっき)**です。

春夏秋冬をさらに細かく6つずつに分け、一年の自然のうつろいを映し出す“季節の設計図”――それが暦の基本構造なのです。

🌏 二十四節気 ― 太陽黄経15度ごとの区切り

二十四節気は、太陽の位置を**黄経(こうけい)**という角度で表し、

15度ごとに節(せつ)を設けたものです。

以下のように、季節を分け、それを15°ずつに分割し、一年を24の段階に分けています。

- 春分: 0° 15° 30° 45° 60° 75°

- 夏至: 90° 105° 120° 135° 150° 165°

- 秋分: 180° 195° 210° 225° 240° 255°

- 冬至: 270° 285° 300° 315° 330° 345°

暦要項(国立天文台)でも、この方式に基づいて節気の日時が定義されています。

つまり二十四節気とは、太陽の運行を時間軸に置き換えた暦なのです。

🪶 四立・二至二分・八節 ― 季節の骨格

この24の節気の中でも、特に重要とされるのが、

四立(立春・立夏・立秋・立冬)と、二至二分(夏至・冬至・春分・秋分)。

これら8つを合わせて「八節(はっせつ)」と呼びます。

八節は、季節の はじまり と 極点 と 均衡 を示す節目です。

| 区分 | 節気 | 太陽黄経 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 四立 | 立春 | 315° | 春の始まり |

| 立夏 | 45° | 夏の始まり | |

| 立秋 | 135° | 秋の始まり | |

| 立冬 | 225° | 冬の始まり | |

| 二至 | 夏至 | 90° | 昼が最も長い |

| 冬至 | 270° | 昼が最も短い | |

| 二分 | 春分 | 0° | 昼夜がほぼ等しい |

| 秋分 | 180° | 昼夜がほぼ等しい |

この「八節」が、年中行事や農作業の基準となる季節の骨格を形づくってきました。

暦の上で「節目(ふしめ)」と呼ばれるのも、この“節”が由来です。

🌸 暦と自然のリズム

現代では、天文学的計算によって節気の時刻が正確に求められていますが、

もともとそれは自然の観察記録でした。

日の出の方向、影の長さ、風の変わり目、動植物の動き――

そうした日々の記録が、やがて体系化され、暦という形になっていきます。

暦とは、時間の科学であると同時に、自然と人の共生の記録でもあるのです。

📚 参考・出典

- 国立天文台 暦計算室『暦要項』(令和7年・令和8年版)

- 日本天文学会監修『天文学辞典』「二十四節気」「至」「分」「立」各項

- 国立国会図書館デジタルコレクション「明治二年暦」

💬 ひとこと

太陽の角度と自然のめぐり――

それを見事に調和させた暦は、現代の私たちにも“季節を感じ取るセンサー”を与えてくれます。

この「基本構造」を知ることが、次の「暦の折り目」へと続く第一歩なのです。

〈二十四節気・雑節・七十二候〉 整備中です。