二十四節気– tag –

-

【大暑】(7月22日)…夏の暑さがもっとも極まるころ

二十四節気:大暑(たいしょ) 二十四節気で「大暑(たいしょ)」は、夏の暑さがもっとも極まるころを指します。2025年の大暑は、7月22日(火)です。ここから次の節気「立秋」までの約15日間が「大暑の期間」となります。 そういえば、土用の入りが7... -

【夏至】(今年は6月21日)…昼の長さが最も長くなる…初候:乃東枯…

【夏至】(げし) 昼の長さが最も長くなる 月: 五月中 太陽黄経: 90° 初候乃東枯 (なつかれくさかるる)夏枯草が枯れる 二十四節気「夏至(げし)」 二十四節気「夏至(げし)」は、一年のうちで最も昼が長くなるころ。2025年の夏至は... -

【芒種・次候】腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる)6月11日頃

【芒種】(ぼうしゅ) 月: 五月節 太陽黄経: 75° 稲や麦などの(芒のある)穀物を植える 次候 腐草為蛍 (くされたるくさほたるとなる) 腐った草が蒸れ蛍になる 昔の人の想像力が生んだ、ほのかな光の季節 草... -

二十四節気の定め方…旧暦の平気法と定気法:春秋分頃に2日位の差

二十四節気はどのように整理されてきたのか... 暦は、壮大な宇宙へとつながっている。すごいすごい,,,と、特集ページを開設する際に書きました。二十四節気や七十二候については、生きてきた人類の歴史、というか、暮らし、営み、動植物との関わり、自然... -

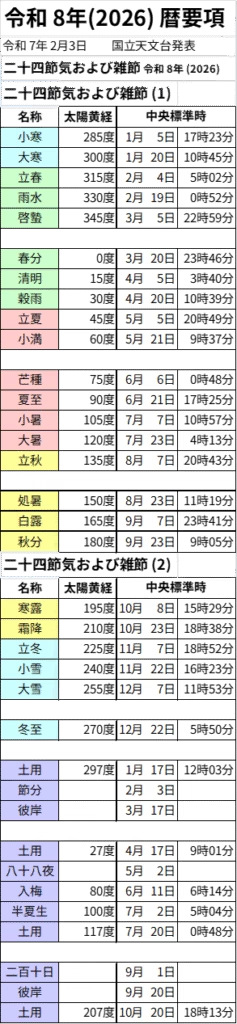

令和 8年暦要項…二十四節気および雑節… 新暦順 1月小寒から…

国立天文台 > 暦計算室 > 暦要項 > 二十四節気および雑節 令和 8年 (2026) 令和 7年 2月3日 発表 名称 太陽... -

令和 7年暦要項…二十四節気および雑節… 新暦は 1月小寒から…

暦の順序は1月からになりますから、二十四節気の最初は、小寒からになっています。 二十四節気を並べるときは、春、立春からになるのは普通ですから、新暦の1月から並べると、最初は小寒、そして大寒、立春と並びます。 令和7年の暦要項の二十四節気、... -

旧暦…略本暦は、明治6年の改暦から昭和20年まで政府刊行の暦

今使われている七十二候については、一体いつの時代の七十二候が基本になっているのか、気になって調べました。 ウィキペディアによると、こうです。 七十二候については、日本では、江戸時代に入って渋川春海ら暦学者によって日本の気候風土に合うよう... -

立夏:5月5日…夏の兆しのゴールデンウィーク…

【立夏】(りっか) 夏の気配が感じられる 月: 四月節 太陽黄経: 45° 初候蛙始鳴 (かわずはじめてなく)蛙が鳴き始める 📷 街中の小河川のほとり 川面に映る空にも初夏の光が感じられ、川中の小石には小魚を狙う川鵜が集い、活発な... -

令和8年暦要項…計算され発表される暦…節気と雑節

令和8年の暦要項は、すでに発表されているので、掲載しておきます。 大まかに言うと、4年に一度の閏年のことでわかるように、1年で、5時間50分程度のずれが生じるので、来年は、24の節気のうち、7月までの5節気の日付が変わります。 例えば、立春が2...

12