【大暑】(たいしょ)夏の暑さがもっとも極まるころ

目次

🌤 自然 ― 盛夏の極み、陽は天を焦がす

大暑は二十四節気の第十二節。夏至から数えておよそ二十日、暦の上で一年でもっとも暑さが極まる時期です。

太陽は高く、地表には容赦のない日差し。地面からは湿気を含んだ熱が立ち昇り、遠くの景色さえ揺らめいて見えるほど。空は薄く白み、蝉の声は朝から満ち、日差しは木陰を求めるほど強くなります。

風はぬるく、夜さえ気温が下がらない日も珍しくありません。夕立が一時的に気温を下げることもありますが、雨が上がれば湿気と熱が戻り、草木は湯気を立てるように息づきます。まさに「暑さの極み」が大暑の季節です。

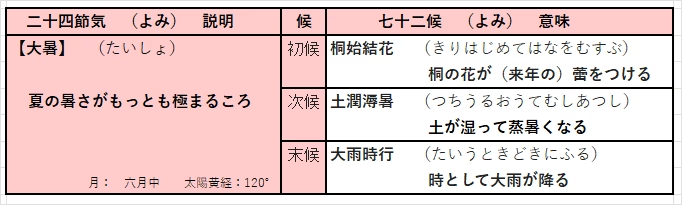

【大暑】(たいしょ)

夏の暑さがもっとも極まるころ

月: 六月中 太陽黄経:120°

🏠 暮らし ― 暑気払いと夏を乗り切る知恵

古くから大暑は体調管理が鍵となる時期とされ、日中の活動を避け、早朝に働き夕暮れに涼を取る暮らしが一般的でした。

打ち水、簾(すだれ)、風鈴、団扇、行水――どれも涼を生むための生活の知恵。夜は軒下で風を待ち、井戸や川の冷気を楽しむ習慣もありました。冷蔵庫のなかった時代、自然を利用した冷却法はまさに知恵そのものです。

現代ではエアコンや扇風機が頼りですが、身体を冷やしすぎず休息と水分を確保することが大切。無理をしない、早めの涼と休養――これは昔も今も変わらない夏の鉄則です。

🍉 旬 ― 夏が育む甘みと滋味

大暑の頃は夏野菜と果物が勢いを増す季節。

太陽の光を浴びた野菜は水分とミネラルを豊富に含み、体を冷やし熱気から守ってくれます。

● トマト・きゅうり・なす ― まさに夏の身体を冷ます食材

● スイカ・メロン ― 水分と糖が疲れを癒やす果実

● とうもろこし・枝豆 ― 夏の夜を彩る黄金の味覚

● 鰻(うなぎ) ― 土用の時期と重なり、滋養を補う食品として重宝

📚 文化・ことば ― 土用、暑気払い、送り火の前触れ

大暑は「土用の丑の日」を含み、暑さを乗り切るための食習慣が深く根付く時期です。

また、花火、風鈴、夏祭り――日本の夏文化の象徴が街を彩り始める頃。立秋直前の季節であり、日々の暑さの奥には、秋の気配が極めてかすかに潜んでいます。

💬 ひとこと

じりじりと照りつける太陽の下で、草木も虫も人も夏のピークを生きています。

苦しい暑さの中にも、花火の夜や風鈴の音のような小さな涼を楽しむ心を忘れたくありません。

汗を拭きながら食べる冷たい果物や、夕立の風の涼しさ――ほんの一瞬の快さを見逃さないこと。

それが大暑の魅力です。

大暑の次…立秋

大暑のひとつ前…小暑