目次

二十四節気|立秋(りっしゅう)暦のうえでは、秋のはじまり

「立秋(りっしゅう)」は、二十四節気のひとつで、秋の気配が立ちはじめるころを意味します。

2025年の立秋は、**8月7日(木)**です。ここから次の節気「処暑(しょしょ)」までの約15日間が、暦上の「立秋」にあたります。

でも、実際の気温は真夏のまっただなか。

立秋とは、体感と暦のあいだにある“季節のゆらぎ”を受けとめる節目とも言えるかもしれません。

【立秋】(りっしゅう)

暑さも峠を越え、

秋の気配が感じられる

月: 七月節 太陽黄経:135°

「秋」と言われても暑い──その理由は?

立秋のころ、日本列島の多くは猛暑のピーク。

連日の真夏日や熱帯夜、セミの合唱、夏祭りやお盆準備……どれをとっても「秋」という感じはしません。

それもそのはず。

二十四節気は太陽の動きに基づいた暦で、季節の区切りを「気配の変化」としてとらえます。

つまり立秋は、**暑さの“終わりが見え始める時期”**を告げるサインなのです。

朝夕の風がほんの少し軽くなり、空が高くなったように見える。

虫の声が変わり、日の入りが早くなる――そんな微かな変化を感じるための節気です。

立秋を境に変わること

立秋を過ぎると、歳時記や手紙の季語・時候の挨拶が「秋」に切り替わります。

- 「残暑お見舞い申し上げます」:立秋以降に使う表現

- 「初秋の候」「秋涼の候」などの季語表現

- 天気予報でも「秋雨前線」「秋晴れ」などの言葉が登場

つまり、文化のうえでは“秋の始まり”として扱われる日なのです。

自然と風景の変化

立秋のころには、目に見える風景にも変化が訪れます。

- 朝の空気が涼しく感じられる日がある

- 虫の声に、ヒグラシやコオロギが混じってくる

- 雲が巻雲や筋雲になり、空の色が淡くなる

- 山間や水辺では朝霧が立ち始める

セミが鳴く中でヒグラシの声が響いたり、日陰に入るとホッとする風が通ったり――

夏と秋が重なり合う瞬間が、立秋という節気の本質かもしれません。

🍇 暮らしと食、立秋のころ

立秋を迎えると、食卓にも少しずつ変化が見られます。

- 果物では、桃・ぶどう・梨・ブルーベリーが盛りへ

- 夏野菜(オクラ・枝豆・なす)に加え、初秋の京野菜や葉物も出回りはじめる

- 体調管理として、酸味や苦味を含む食材が重宝される時期

ふるさと納税の人気返礼品もこの時期は豊富です。

また、冷凍・冷蔵のスイーツや加工品など、**“残暑を涼しく乗りきるための贈り物”**としての需要も高まります。

行事と節目

立秋のころには、以下のような行事・風習が重なります。

- 七夕(旧暦/月遅れ):地域によっては8月7日ごろ開催

- お盆の準備:迎え火・仏壇の掃除・供物などが本格化

- 夏祭り・花火大会のピーク:多くの地域で最後の大規模行事が行われる

同時に、「夏休み後半」「帰省ラッシュ」「残暑疲れ」といった実感が強まるのもこの頃。

立秋は、単なる節目ではなく、生活のリズムを切り替えるタイミングでもあります。

ひとこと

「立秋」とは、“暑さの終わりを見つける季節”。

実際には暑くても、風の軽さ、虫の声、空の表情に、「次の季節が近づいている」ことを感じるための節気です。

忙しい日々のなか、ほんの少しだけ空を見上げてみてください。

そこに、まだ見ぬ秋の入り口が、静かに待っているかもしれません。

立秋の次…処暑

立秋のひとつ前…大暑

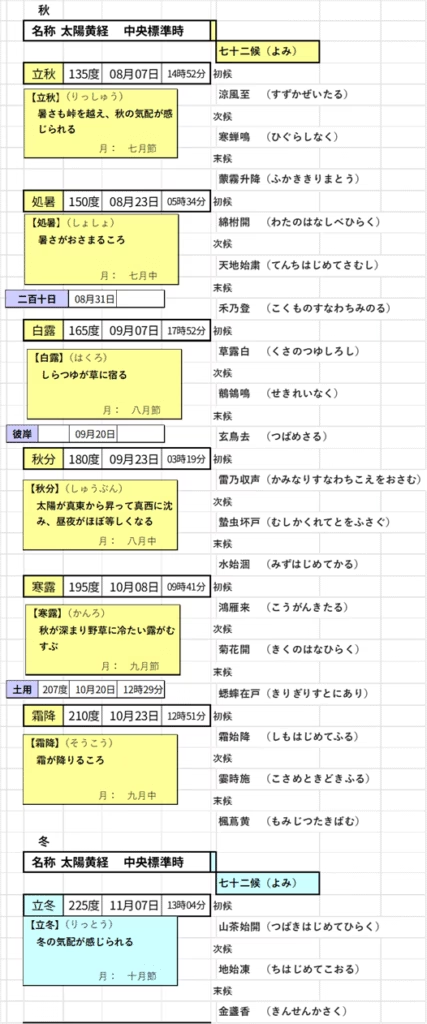

参考:令和7年立秋から立冬に至るタイムライン