二十四節気はどのように整理されてきたのか…

暦は、壮大な宇宙へとつながっている。すごいすごい,,,と、特集ページを開設する際に書きました。二十四節気や七十二候については、生きてきた人類の歴史、というか、暮らし、営み、動植物との関わり、自然界と関係…まさに生きることで広がってきた人類の知覚の蓄積とか広がりとかの全てが凝縮しているようなモノ、のような気がします。

しかも、まだ、固まったものではなくて、その吸収しているような、溜まってきているような、といって目に見えるようでもなく、やはりこれは、時、というかそのようなものなのでしょうか…。

暦って、ずっと続いてきていて、ずっと続いていくものですね、やはり。気がつきました。止まると歴史..か。暦という字は、止まると、日が止まって歴史の歴、という字になる。

そうか、これからも日はずっと続いていくし、そしてそれは昔からずっと続いてきているモノで、それは、暦ということなんですね。

天地の営み、森羅万象、その仕組みは天文学で整理されているんですよね。

ということで、今回は、二十四節気がどのように整理されてきたのか、ということを、国立天文台暦計算室の資料で見ていきましょう。

二十四節気の定め方

平気法 (恒気法/常気法)

・ 1年の長さを時間で24等分する方法

実際の太陽の運動を無視している。たとえば、後述の定気法により求めた真の春分と

暦面上の春分にはおよそ2日の違いがある (→彼岸の日取り)。

ケプラーの第2法則により、面積で等分するのと同じこと。

・ 1気の長さ=二十四節気の間隔は一定で,1年の長さ÷24≒約15.2日。

没日を除いて数えれば、この長さはちょうど15日。

・寛政暦まではこの方法によって二十四節気を定めていた。

ただし、日食や月の満ち欠けについてはそれ以前から実際の太陽の動きに基づいて定

められていて、違いが知られていなかったわけではない。

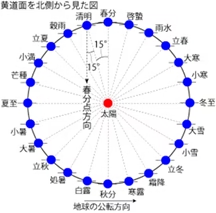

定気法 (実気法)†

・天保暦から採用された二十四節気の定め方。

・太陽の視黄経を角度で24等分する方法

視黄経が0°、15°、30°、・・・となる瞬間黄道面を真上 (地球の北極があるほう)

から見たときの、地球の自転軸の向きと太陽の位置関係、ともいえる。

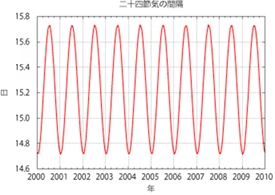

・ 1気の長さ=二十四節気の間隔は一定にはならない。

地球は太陽の周りを楕円運動しており、ケプラー

の第2法則により、太陽に近いときは速く、遠い

ときは遅く動く。

・近日点付近(1月上旬) → 地球が早く動く

→ 角度が15°変化する時間は短くなる。

→ 1気の長さは短くなる。

・遠日点付近(7月上旬) → 地球が遅く動く → 角度が15°変化する時間は長く

なる → 1気の長さは長くなる。

つまり、近日点や遠日点をピークとした1年周期の変動で、グラフのようになる。

・日数でいえば、14日、15日、16日の範囲で変動。

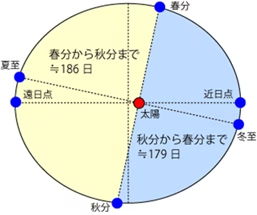

この結果、夏と冬の日数は同じにならず、北半球では冬の期間より夏の期間のほうが

長くなる。

春分の日~秋分の日≒186日>365.25日/2

・より長期には歳差と近日点の移動により、これらの長さは変化する。

平気法と定気法の違い

・冬至における違いが0になるように調整すると、定気法による節気と平気法による節気の

違いは以下のようになる。

冬至からしばらくは近日点の近くにあるので、定気法による節気のほうが早く訪れる

(グラフではマイナス)。

春分過ぎくらいになると定気法による1気の長さのほうが長くなっていくので、そこが

マイナス側のピークとなり、徐々に違いは小さくなっていく。

夏至のころにはずれは0となり、逆にプラスの側に変化していく。

そして秋分過ぎくらいにプラス側のピークに達し、ふたたび冬至の0に戻っていく。

・このように、平気法と定気法では春秋分ごろに2日くらいの違いがあるということになる。

近日点と冬至は少し離れているので、この±は均等にならない。

長期的には、この関係は歳差と近日点の移動により、約21,000年周期で変動。

確認リンク → 二十四節気の定め方