❄ 雑節・冬の土用(立春前の18日間)― 春を迎える前の“整え”の時期

冬の土用とは

「土用(どよう)」とは、立春・立夏・立秋・立冬の直前、約18日間を指します。

四季の“端境期(はざかいき)”にあたり、季節の変化による影響を調える期間とされてきました。

寒さが最も厳しくなる一方で、暦の上では春の兆しがすぐそこまで来ています。

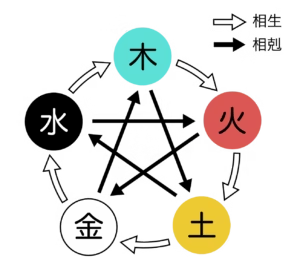

五行思想では「土」が万物の中心を司るとされ、この時期は自然界の気が入れ替わる“調整期”。

寒さに耐えた体を整え、春に備えるための養生期間と考えられてきました。

■ 暦と土用のタイミング

国立天文台の暦要項によれば、冬の土用の入りは 太陽黄経297度 の時刻にあたります。

令和8年(2026年)の冬の土用入りは 1月17日12時03分。

そこから18日間、立春の前日・節分までが「冬の土用」の期間です。

この短い約2週間あまりのあいだに、自然も人の暮らしも春へと舵を切ります。

寒さを受け入れながら、ゆっくりと次の季節へ整えていく―― それが冬の土用の心です。

【土用】 (どよう)

立春前の18日間

冬の土用入り:太陽黄経 297°

自然と暮らしの風景

冬の土用は、一年でもっとも寒さが厳しい時期。 池や田の水は凍り、北風が吹きすさぶなかにも、日差しにはどこか春の明るさが混じります。

- 夜明けの霜が白く輝き、日の出が少しずつ早まる。

- 梅のつぼみがふくらみ始め、南天や椿が彩りを添える。

- 農家では農閑期の修繕や味噌の仕込みなど“冬仕事”が進む。

自然界も人の暮らしも、“春を迎える準備”を始める頃です。

冬の土用に味わう旬の食材

冬の土用は、体を温め、滋養を蓄える食材が豊富です。

寒さが極まるこの時期、食養生は次の季節への橋渡しにもなります。

- 寒ブリ・タラ・アンコウ

冷たい海で脂がのり、旨味が最高潮に。寒ブリの照り焼きや鍋が人気。 - 根菜(大根・ごぼう・にんじん)

体を温める陽性食材。煮込み料理でじっくりと味を引き出します。 - 小豆・黒豆

厄除けや邪気払いの意味を持つ豆類。お汁粉やぜんざいで新年の健康を祈る。 - 牡蠣・ホタテ・白子

冬の海の滋養をいただく。亜鉛やミネラルで疲れを癒やします。 - 柚子・みかん

風邪予防のビタミン補給に。柚子湯で体を温め、邪気を払う風習も。

冬の土用の養生と文化

古くから「土用の間は土をいじってはいけない」とされ、 家の増改築や地鎮祭などを避ける風習がありました。

これは、土を司る「土公神(どくじん)」が地上を巡るとされ、その期間に地を動かすことを忌むという信仰に由来します。

一方で、冬の土用は「寒仕込み」の最盛期でもあります。

味噌や醤油、酒の仕込み、漬物づくりなど、寒気を利用した保存食の準備が行われます。

寒中に仕込むことで雑菌が繁殖しにくく、まろやかに熟成する――

まさに理にかなった日本の知恵です。

また、この頃には「土用餅」や「土用卵」を食べる風習もあります。

厳しい寒さを乗り越えるための、滋養と厄除けの意味が込められています。

ひとこと

冬の土用は、寒さの底にありながらも、春の気配を感じる特別な時間。

静かに過ごし、体を労わり、春を迎える準備を整える――

そんな「冬の調え」が、昔の人の知恵でした。

湯気の立つ鍋、炊き立てのご飯、そして温かい灯り。

寒の終わりのぬくもりの中に、次の季節への希望が宿ります。

次の雑節… 節分

ひとつ前の雑節… 土用(秋の土用)

関連記事