🌾 穀雨(こくう)

目次

🌤 自然 ― 春の雨が百穀を潤すころ

穀雨は二十四節気の第六節。太陽黄経は30度、令和8年(2026年)は4月20日。

“百穀を潤す春の雨”という意味を持ち、田畑にとってもっとも恵み深い時期です。

春の終わりに降るこの雨は、やわらかく、しっとりと大地を包み、種まきや苗植えを促して植物の命を育てます。

桜の花は散り、新緑がまぶしい季節。

山々は薄緑から濃い緑へと色を変え、田の水面には空が映ります。

柔らかな雨音の中に、初夏の気配が静かに混ざり始め、自然は春から夏へと移ろう“境い目”を迎えています。

“穀雨”という言葉には、古来「命の雨」「五穀を養う雨」という祈りが込められてきました。

種を蒔き、芽を待ち、恵みを願う――そんな人々の営みとともにある節気です。

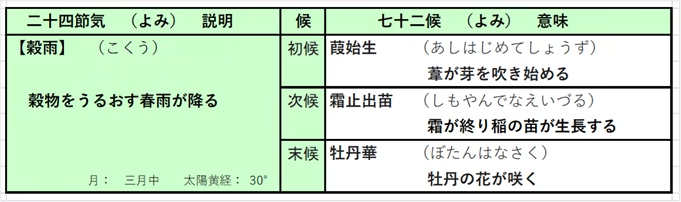

【穀雨】 (こくう)

穀物をうるおす春雨が降る

月: 三月中 太陽黄経: 30°

🏠 暮らし ― 雨を慈しみ、種をまくころ

穀雨のころ、農家では「種まきの支度」が始まります。

米や麦、豆類などの種を蒔くのに最もよいとされ、この雨が降ると「豊年の兆し」と喜ばれました。

また、野菜の苗を植えるのもこの時期。

畑には若葉が並び、生命の循環が目に見えて動き始めます。

日常の暮らしでも、雨を“静かな伴奏”として楽しむ時期。

草木を愛で、庭や鉢植えの世話をし、家の中でお茶を淹れたり読書をしたりする――

そんな穏やかな過ごし方が似合います。

「穀雨に田を打つ」「穀雨に植う」という言葉の通り、自然のリズムに合わせて動く知恵が、古くから人々の暦感覚の中に息づいてきました。

🍲 旬 ― 春から初夏へ、味のめぐり

穀雨のころは、春の名残と初夏の恵みが交錯する季節。

山菜では、たけのこ、わらび、ぜんまい、こごみ、木の芽。

野菜では、そら豆、新じゃが、新玉ねぎ、アスパラガスが旬を迎えます。

やわらかな苦味と香りが体を目覚めさせ、冬の疲れを癒してくれる“再生の味”です。

海の幸も豊かで、桜鯛、さより、しらす、ホタルイカなどが出盛り。

特に鯛は「鯛飯」や「鯛の昆布締め」にして春の名残を楽しみます。

旬の筍と合わせた「若竹煮」は、まさに穀雨のごちそう。

野山と海、春と夏――季節の境を味わうような時期です。

📚 文化 ― 雨に宿る恵みと祈りのこころ

「穀雨」は、自然の循環と人の祈りが重なる節気。

古来、中国では“穀雨を過ぎて種を蒔くと豊かに実る”とされ、農耕の始まりを告げる重要な節目でした。

日本でもこの時期に田の神を迎える行事が行われ、「田植え祭」や「春まつり」が各地で賑わいます。

また、穀雨のころに降る雨は「瑞雨(ずいう)」とも呼ばれ、恵みをもたらす吉兆として詩や俳句にも多く詠まれました。

静かな雨音の中に、自然と人が一つの呼吸を合わせてきた歴史が読み込まれます。

🗓 暦 ― 太陽黄経30°、立夏の前にして春の極み

穀雨は太陽黄経30°、春の最終節気。次の節気は「立夏」。

暦の上では春の終わりを告げ、自然は“春の頂点”に達します。

この時期の雨は、まさに「春の総仕上げ」。

空気も大地も潤い、すべてのいのちが次の季節へとつながっていきます。

💬 ひとこと

雨が静かに降る――その一滴一滴が、大地の命を育てているように感じます。

外に出れば若葉の香り、耳をすませば雨の調べ。

穀雨は、春の恵みを受け止めながら、次の季節へ心を整える時間です。

二十四節気 穀雨の次…立夏

二十四節気 穀雨のひとつ前…清明