🌸 春分(しゅんぶん)

目次

🌤 自然 ― 昼と夜が等しく、光が満ちる日

春分は二十四節気の第四節。太陽黄経は0度、令和8年(2026年)は3月20日(木)。

太陽が真東から昇り、真西に沈む日で、昼と夜の長さがほぼ等しくなります。

この日を境に、昼がだんだん長くなり、

自然界は冬の静けさを抜けて“光の季節”へと移り変わります。

空気はやわらかく、風はぬくもりを帯び、野山では草木がいっせいに芽吹き、花が咲き始めます。

虫や鳥、魚など、生きものたちの動きが日に日に活発になり、世界全体が目覚めたように生命のエネルギーで満たされていきます。

春分はまさに、“春の均衡”と“生命の再生”を象徴する節目です。

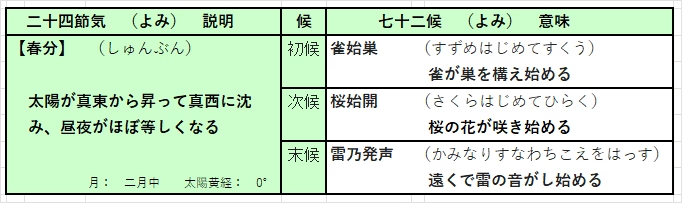

【春分】(しゅんぶん)

太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる

月: 二月中 太陽黄経: 0°

🏠 暮らし ― 自然と心の調和をととのえる

春分の日は、国民の祝日「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」。

古来、日本ではこの時期を「彼岸(ひがん)」と呼び、昼夜の均衡を“此岸(この世)と彼岸(あの世)”が通じる日と考えました。

先祖を供養し、墓参りをして感謝を捧げる風習は、今も各地に受け継がれています。

また、気候的にも衣替えや模様替えに最適の時期。

冬の重さを取り払い、軽やかな衣やインテリアへと切り替える家庭も多く、暮らしの中にも“光と調和”を取り戻す節目です。

“春の彼岸入り”から“彼岸明け”までは七日間。

ぼたもちを供え、家族で季節を感じるひとときが、日本の春の情景として親しまれています。

🍲 旬 ― 春の息吹があふれる食卓

春分のころ、旬の食材は多彩です。

山菜では、ふきのとう、うど、せり、菜の花、たらの芽、わらびなど。

魚では、鰆(さわら)、桜鯛(真鯛)、白魚、しらす、ハマグリなど、春の海の恵みが豊富に並びます。

彩り鮮やかなちらし寿司や、桜の葉を使った和菓子など、

目でも舌でも春を感じる料理が楽しめます。

「彼岸」とも深く結びつく食文化もあり、春分の日には“ぼたもち”が定番。

春は牡丹(ぼたん)の花、秋分は萩の花にちなみ、同じ小豆餅でも季節によって呼び名が変わるのが美しい伝統です。

📚 文化 ― 光と影が交わる日、命を想う日

春分は、自然哲学的にも「陰陽の均衡」を表す重要な節目です。

昼夜、寒暖、生死、明暗――あらゆる対が等しくなる瞬間。

この均衡の感覚は、日本の季節文化や宗教観にも深く根づいています。

古代の人々は、太陽が沈む西方に“極楽浄土”を見たとされ、春分・秋分の太陽が真西に沈む日を「彼岸の中日」として、先祖と交わる“祈りの日”としました。

また、文学や俳句の世界では、均衡と光の表現が多く見られます。

春分は、自然と人の心がひとつに重なる日なのです。

🗓 暦 ― 太陽黄経0°、春の中心点

春分は太陽黄経0°。

地球が太陽の赤道面を横切る瞬間にあたり、春季のちょうど真ん中に位置します。

国立天文台の暦要項によれば、令和8年(2026年)の春分は3月20日0時15分。

暦上では、ここから“陽の気”が勢いを増し、夏至に向けて光が満ちていきます。

まさに、季節の歯車が加速を始めるタイミングです。

💬 ひとこと

昼と夜が等しいということは、“静と動、陰と陽、過去と未来が交わる日”ということ。

世界がいったん整い、また新たに動き出す――春分は、自然の律動をもっとも美しく感じられる一日です。

二十四節気 春分の次…清明

二十四節気 春分のひとつ前…啓蟄