🪶 啓蟄(けいちつ)

目次

🌤 自然 ― 地中のいのちが動き出すころ

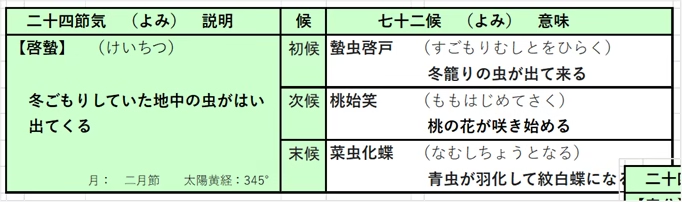

啓蟄は二十四節気の第三節。太陽黄経は345度、令和8年(2026年)は3月5日。

“啓”は「ひらく」、「蟄」は「土中にこもる虫」。

冬ごもりをしていた虫たちが、春の暖かさに誘われて地上へ出てくる時期を意味します。

陽射しは日ごとに力を増し、風はやわらかく湿りを帯び、空気の中に確かな春の匂いが混じります。

まだ朝晩は冷えますが、昼のぬくもりに誘われて小さな虫が舞い、草木は一斉に芽吹きを始めます。

長い眠りから目覚めた自然が、音もなく動き出す季節です。

【啓蟄】 (けいちつ)

冬ごもりしていた地中の虫がはい出てくる

月: 二月節 太陽黄経:345°

🏠 暮らし ― 目覚めと始動のとき

啓蟄のころ、人々の暮らしも冬の静けさから一転します。

農家では畑を耕し、種まきの準備を整え、庭では梅や早咲きの桜が咲き始めます。

冬物の衣をしまい、春の装いへと切り替えるころでもあります。

また、虫が目覚めるこの時期は「命のめぐり」を象徴する節目。

古来、中国では「啓蟄祭」が行われ、日本でも虫の動きに春の訪れを感じ取りました。

新年度や新生活への準備を始めるのもこのころで、

自然とともに人の心も「動き出す」季節です。

🍲 旬 ― 春の芽吹きを味わう

啓蟄は、春の味覚がいよいよ本格化する頃。

山ではふきのとう、うど、せり、菜の花、つくしなどが芽吹き、海ではわかめ、さわら、しらすなどが旬を迎えます。

やわらかく、香り高い春の食材が次々と食卓にのぼり、味にも香りにも“生命の勢い”が満ちています。

冬の名残を残した煮物から、軽やかな春料理へ――季節の移ろいが舌にも感じられます。

📚 文化 ― 眠りから目覚める季節の象徴

「啓蟄」は、古代から“春の息づく日”として特別に重んじられてきました。

俳句では春の季語として「啓蟄」「虫出づ」と詠まれ、静かな自然の動きが描かれます。

また、平安時代の宮中では、虫の動きを吉兆と見なす風習もあり、「天地が呼吸を合わせる日」とされていました。

現代でも、自然の息吹を感じる日として親しまれています。

🗓 暦 ― 太陽黄経345°、春分を前に

啓蟄は太陽黄経345°に位置し、雨水から約15日後。

国立天文台の暦要項によれば、令和8年は3月5日。

昼の長さが明らかに伸び、風の質が変わるころです。

次の節気「春分」を前に、春は確かな形を帯びていきます。

地上も地下も、命が息づき、春の鼓動が響く季節です。

💬 ひとこと

ふと地面を見ると、小さな芽、飛び立つ虫、温んだ風。

自然のすべてが、まるで「おはよう」と言っているようです。

動き出すこと――それが春の始まりの姿。

啓蟄は、静けさの中に息づく生命の奇跡を教えてくれる節目です。

二十四節気 啓蟄の次…春分

二十四節気 啓蟄のひとつ前…雨水