🌧 雨水(うすい)

目次

🌤 自然 ― 雪が雨に変わり、大地が潤いはじめる

雨水は二十四節気の第二節。太陽黄経は330度、令和8年(2026年)は2月19日。

“空から降るものが雪から雨に変わり、氷が解けて水になる”という意味を持ちます。

寒さの中にもやわらかな湿り気が混じり、冬の乾いた空気がしっとりと潤いを取り戻すころです。

雪解け水が川を流れ、田畑にはゆるやかな水の音が響きはじめます。

冷たさの奥にぬくもりが宿り、草木の芽が水を吸い上げてふくらみます。

雨水は、春を迎える自然界の“目覚めのしるし”。

冬枯れの景色のなかに、確かな生命の循環が戻ってくる季節です。

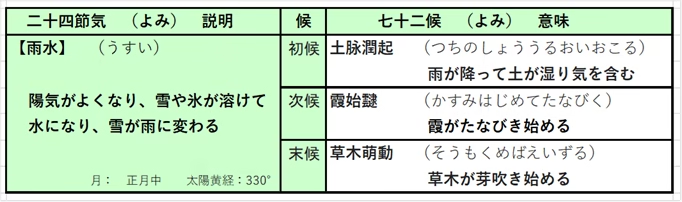

【雨水】 (うすい)

陽気がよくなり、雪や氷が溶けて水になり、雪が雨に変わる

月: 正月中 太陽黄経:330°

🏠 暮らし ― 農の支度と、春を迎える節目

古来、雨水は農耕の準備を始める目安とされてきました。

雪解けによって田畑が潤い、農家では種籾を選び、苗代の計画を立てるころ。

「雨水を過ぎれば農事を起こす」と言われるように、自然のリズムに合わせて人の営みも動き出します。

また、この時期は「雛人形」を飾り始める目安でもあります。

雨水の日に飾ると、良縁と幸せを呼ぶといわれ、やわらかな春を迎える支度として親しまれています。

寒さと乾燥に区切りをつけ、潤いと彩りを暮らしに取り戻す――

そんな節目の季節です。

🍲 旬 ― 水のぬくもりを感じる春の味

雨水のころになると、食卓にも“春の香り”が漂いはじめます。

菜の花やうど、ふきのとう、タラの芽などの山菜が顔を出し、苦みの中にやさしい甘さが感じられます。

また、春キャベツや新玉ねぎなどの早採れ野菜も出始め、みずみずしい味わいが季節の息吹を伝えます。

魚では、白魚、さわら、わかめなどが旬。

“春告魚”とも呼ばれるさわらは、文字どおり季節を告げる魚です。

体を冷やさぬよう温かな汁物に、春野菜の彩りを添えるのがこの時期の楽しみです。

📚 文化 ― 水と生命をめぐる祈り

雨水は“水の気”が立つとされ、古来、豊作を祈る祭りが行われてきました。

中国の古暦書『暦通考』では「氷解けて水となり、雨頻りに降る」とあり、天地が再び潤いを取り戻す節目とされます。

日本でも、水の神に感謝し、農の始まりを祝う風習が各地に残っています。

また、俳句の季語としても「雨水」は春の代名詞。

静かな水音の中に新たな生命を感じ取る感性が、この季節の魅力です。

🗓 暦 ― 太陽黄経330°、春の本格化

雨水は太陽黄経330°にあたり、立春からおよそ15日後。

国立天文台の暦要項によれば、令和8年は2月19日。

この頃になると、昼がさらに長くなり、風も湿り気を帯びます。

次の節気「啓蟄」へと向かい、地中の生きものが動き出す前触れとなる時期です。

暦の上では、春が確実に“動き始めた”ことを感じさせます。

💬 ひとこと

雪の白さが消え、しっとりと濡れた土の匂いが立ちのぼる。

その香りこそ、春の息づかい。

雨が大地をやさしく包み、眠っていた命を起こしていく――

雨水は、自然が再び呼吸を取り戻す節目です。

二十四節気 雨水の次…啓蟄

二十四節気 雨水のひとつ前…立春