🌸 立春(りっしゅん)

目次

🌤 自然 ― 春のはじまり、寒さの底を越えて

立春は二十四節気の第一節。太陽黄経は315度、令和8年(2026年)は2月4日12時09分。

暦の上で「春が始まる日」とされ、一年の節目を告げます。

まだ寒気は残るものの、吹く風にはやわらかさが混じり、木々の枝先には微かな芽のふくらみが見えはじめます。

氷の下で眠っていた水が流れを取り戻し、凍てついた大地から、草木の息づかいが立ち上がります。

野には早咲きの梅が香り、朝日は心なしか高く昇る――

立春は“春が立つ”という言葉どおり、冬の静寂を割って生命が再び動き出す季節です。

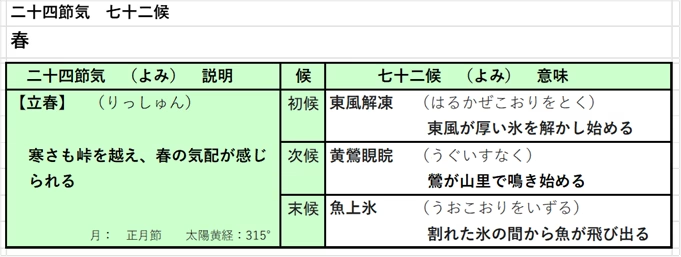

【立春】 (りっしゅん)

寒さも峠を越え、春の気配が感じられる

月: 正月節 太陽黄経:315°

🏠 暮らし ― 一年のはじまり、「節分」を越えて

立春の前日が「節分」。

旧暦では立春が年のはじまりとされていたため、節分は「大晦日」にあたります。

豆をまき、邪気を払い、新しい春の福を呼び込む――

この習わしは、いまも各地で続く季節の大切な行事です。

立春を迎えると、暦の上では新しい一年の気が始まります。

寒明けとともに、家の戸を開け放って清めの風を通し、新たな気持ちで日々を整える時期です。

農家では畑の準備を始め、梅の花を愛でながら春の訪れを感じます。

寒さの中にも希望が差す――それが立春の心です。

🍲 旬 ― 春の兆しを味わう

立春のころは、冬の味覚と早春の味覚が重なり合う季節。

山の幸では、菜の花やふきのとう、うどなどが出回り始め、苦みや香りが春の先触れを知らせます。

海の幸では、白魚やイカナゴなどが旬を迎え、食卓にやさしい色と香りを添えます。

豆腐や巻き寿司など「節分」ゆかりの料理も、立春の食卓に残る伝統的な味わい。

心身を浄め、春の息吹をいただく季節の味覚です。

📚 文化 ― 春立つ日、詩歌と祈りの節目

古来、立春は“年の初め”として特別に尊ばれてきました。

『万葉集』には「春の立つけふの朝明の霞立つ」と詠まれ、冬から春への変化を寿ぐ心が映し出されています。

書き初めや初釜、初音(うぐいすの初鳴き)など、多くの“初もの”がこの節気を彩ります。

また、立春の日に汲んだ「立春朝搾り(りっしゅんあさしぼり)」という日本酒は、その年の幸を祈る縁起酒として人気を集めています。

節目の日に「春を祝う」という文化は、古今変わらぬ日本の心です。

🗓 暦 ― 太陽黄経315°、春の第一歩

立春は太陽黄経315°に位置し、二十四節気の起点となります。

この日を境に昼の時間が少しずつ長くなり、気温も上昇に転じます。

国立天文台の暦要項によれば、令和8年は2月4日12時09分。

節分の翌日に春が始まるという節目は、 暦の中でも特に象徴的な瞬間といえるでしょう。

💬 ひとこと

凍てつく空気の中に、やわらかな光が差す。

寒さの中にも春の香りが混じる――それを感じ取る瞬間が、立春の美しさです。

冬を越えた心に、小さな芽が灯るように。

この日から、新しい季節が静かに始まります。

二十四節気 立春の次…雨水

二十四節気 立春のひとつ前…大寒