❄ 大寒(だいかん)

目次

🌨 自然 ― 一年で最も寒く、静寂が深まるころ

大寒は二十四節気の第二十四節。太陽黄経は300°。令和8年(2026年)は1月20日17時07分。

一年で最も寒さが厳しくなる時期であり、冬の締めくくりを告げる節気です。

冷え込みは底を打ち、夜明け前の空気は凍てつくように澄み渡ります。

田畑や池には厚い氷が張り、山々の雪は深く積もり、あらゆる生命が静寂の中で息を潜めます。

しかし、自然はその深い眠りの中で、春への準備を静かに進めています。

梅の蕾はまだ固くとも、日中の陽射しにはわずかなやわらかさが戻り、南風が吹く日もあります。

大寒は、厳しさの奥にぬくもりの予兆を宿す――そんな“冬の果て”を感じさせる節気です。

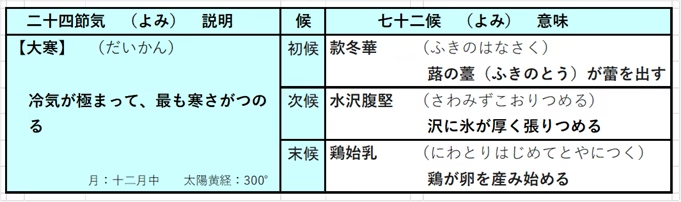

【大寒】 (だいかん)

冷気が極まって、最も寒さがつのる

月:十二月中 太陽黄経:300°

🏠 暮らし ― 寒仕込みと、春を待つ心

古来よりこの時期は「寒仕込み(かんじこみ)」に最適とされ、味噌・醤油・日本酒などを仕込む風習が広まりました。

寒の水は雑菌が少なく澄んでおり、発酵がゆっくり進むため、深みのある味わいを生みます。

また、「寒卵(かんたまご)」と呼ばれる寒中に産まれた卵は滋養が豊かで、食べると健康に一年を過ごせるとされました。

寒さを受け入れながら、春への命を整える――そんな知恵がこの時期の暮らしには息づいています。

寒稽古や寒中水泳なども行われ、心身を鍛える“寒の修行”の季節。

寒気の中で己を見つめ直す時間は、新年を越えた心をもう一度引き締める節でもあります。

🍲 旬 ― 厳寒が育む、旨味の極み

大寒は、冬の旨味が凝縮する頃。

海ではタラ、アンコウ、寒ブリなどが最盛期を迎え、脂の乗った魚が食卓を賑わせます。

山では大根、白菜、ねぎ、かぶなどが甘みを増し、鍋物に欠かせません。

また、凍み豆腐や凍みこんにゃくなど“寒干し”の保存食が作られるのもこの時期。

冷気が食材を引き締め、旨味を閉じ込める知恵が日本の冬の食文化を支えています。

📚 文化 ― 寒中見舞いと節目の祈り

小寒から大寒にかけては「寒中」と呼ばれ、この間に交わす便りが「寒中見舞い」です。

相手の健康を気遣う心を伝える日本独自の礼節であり、冬の厳しさをともに越す願いが込められています。

また、大寒の頃には“節分”や“立春大吉”の準備が始まり、暦の上では次の季節の入り口が近づいています。

寒さの極みは、やがて訪れる春の光を待つ祈りの時間でもあるのです。

🗓 暦 ― 太陽黄経300°、冬の終わり

大寒は太陽黄経300°にあたり、冬至から数えておよそ一か月。

日の出はまだ遅いものの、日脚は少しずつ伸びはじめ、春光の兆しが確かに見えてきます。

国立天文台暦要項によれば、令和八年は1月20日17時07分。

この日を過ぎると季節は「立春」へ――暦の上での新しい一年が始まります。

大寒は、冬の最後の節目であり、春への扉を開く前の静寂です。

💬 ひとこと

冷たい風に頬を打たれても、陽射しの奥にほんのりとした明るさを感じます。

寒さを恐れず、静かな時間を大切に過ごすこと――

それが、冬の終わりに近づく大寒の楽しみ方なのかもしれません。

凍てつく朝に差す光のように、心に小さな春を灯して。

二十四節気 大寒の次…立春

二十四節気 大寒のひとつ前…小寒