令和8年暦要項に基づきデータ整理しています。

目次

🌤 自然 ― 寒の入り、厳冬の幕開け

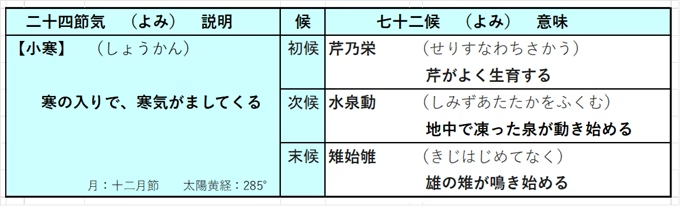

小寒は二十四節気の第二十三節気。太陽黄経は285度、毎年1月5日ごろにあたります。令和8年(2026年)は1月5日17時23分。

一年で最も寒さが厳しくなる時期の始まりを告げる節気で、「寒の入り」とも呼ばれます。

この日を境に「寒中」に入り、約30日後の立春までが一年のうちで最も冷え込む時期となります。

北からの季節風が強まり、池や川には氷が張り、山々は雪に包まれます。空気は澄み渡り、吐く息は白く、光の少ない冬の静寂が際立ちます。

けれどもその厳しさの中で、自然界は確かに春への準備を進めています。

木々の枝先には芽の赤みがわずかに増し、野鳥たちは次の季節を予感して鳴き声を高めます。

小寒は、冷たさと再生の気配が交差する「耐えと芽吹きの節気」といえるでしょう。

【小寒】 (しょうかん)

寒の入りで、寒気がましてくる

月:十二月節 太陽黄経:285°

🏠 暮らし ― 寒の水と年の仕度

古来、「寒の入り」から「寒明け」までの間に汲んだ水を「寒の水」と呼び、特に霊験あらたかな水として珍重されました。

寒の水は雑菌が少なく、味が引き締まっているため、味噌や醤油、酒の仕込みに最適とされます。

この時期に仕込んだものは「寒仕込み」と呼ばれ、まろやかで風味が豊かになるといわれました。

また、小寒の頃は年越しから正月行事を経て、生活のリズムを整え直す時期でもあります。

古い年の疲れを癒し、心身を引き締め、新しい一年に備える節目です。

寒さに負けず、健康維持のために鍋料理や根菜を取り入れ、体を温める工夫が暮らしの知恵として伝わっています。

「小寒の氷 大寒に解く」ということわざがあり、寒さの底に至るまでの予兆をうかがう日でもあります。

季節の移ろいを、肌で感じながら暮らす時期――それが小寒の頃です。

🍲 旬 ― 寒にうまれる旨味と滋味

小寒の時期は、まさに「寒の味」が育つ頃。

寒ブリ、タラ、アンコウ、そして牡蠣やホタテなど、冷たい海で脂を蓄えた魚介類が最盛期を迎えます。

中でも「寒ブリ」は氷見をはじめ各地で冬の味覚の王として知られ、身の締まりと脂の甘みが格別です。

野菜では大根、白菜、長ねぎ、春菊などが寒さで甘みを増し、鍋料理や煮物に欠かせません。

寒風にさらされた野菜は、水分が抜けて旨味が凝縮し、風邪予防にも役立ちます。

果物ではみかん、りんご、柚子が中心。保存がきく果実は冬の貴重なビタミン源として重宝されました。

また、「寒卵(かんたまご)」と呼ばれる寒中に産まれた卵は、滋養が豊かで縁起が良いとされ、健康祈願に食されました。

📚 文化 ― 「寒中見舞い」と気を引き締める心

小寒から立春の前日までの約30日間が「寒中」。この間に送る挨拶状が「寒中見舞い」です。

年賀状を出しそびれた人が使うイメージもありますが、本来は相手の健康や無事を気遣う心を伝えるもの。

冬の厳しさを分かち合う、日本ならではの繊細な礼節文化といえます。

また、寒稽古や寒中水泳など、寒さに身を置いて心身を鍛える修行もこの時期に行われます。

「寒を越えた者は一年を越す」との言葉が残るように、厳寒を乗り切ることが、精神的な再生や決意の象徴でした。

俳句の世界でも「寒」「寒中」「寒稽古」「氷柱」などが冬の季語として詠まれます。

張りつめた空気のなかに静寂と気迫が共存し、冬の凛とした情景を伝えています。

🗓 暦 ― 太陽黄経285°、冬の中日

小寒は冬至と大寒の間にあり、まさに「寒の中日」。

太陽の南中高度は低く、日照時間も短いままですが、冬至を過ぎてわずかに日脚(ひあし)が伸びはじめます。

寒さの底に向かう途中でありながら、季節の歯車は少しずつ「春」に向かい動き出しています。

国立天文台の暦要項でも、この小寒は「寒の入り」の目印として記されています。

太陽黄経285°、月は十二月節。

自然界のリズムは静かに転換し、人々の暦感覚もまたここで折り返しを迎えます。

💬 ひとこと

小寒の風は冷たくとも、空気の澄み渡る朝に深呼吸すると、心が凛と引き締まります。

寒さに耐えることは、自然と向き合うことでもあり、春への希望を見失わない心の修行なのかもしれません。

湯気の立つ鍋や温かな飲み物に癒やされながら、「寒を越す力」を少しずつ蓄える――

そんな穏やかな時間が、小寒の魅力です。

二十四節気 小寒の次…大寒

二十四節気 小寒のひとつ前…冬至