🌞 自然 ― 陽の力が最も弱まるころ

冬至は二十四節気の第二十二節気。太陽黄経は270度、毎年12月21日ごろに訪れます。令和7年は、日付が変わって22日となりました。

一年のうちで昼が最も短く、夜が最も長い日――それが冬至です。

古来、人々はこの日を“太陽が生まれ変わる日”と考えました。

陰の極に達した太陽が、ここから再び力を取り戻し始める。

自然界にとっても、人の暮らしにとっても、再生の節目にあたります。

北風が強まり、木々は葉を落としきり、田畑は霜に覆われ、山々は雪化粧をまといます。

その一方で、冬至の太陽は柔らかく低く差し、昼の短さの中にどこか穏やかな明るさを感じさせます。

寒さの厳しさの中にも、「光が戻る兆し」が確かにある――

冬至は、静かな希望を宿す季節の転換点です。

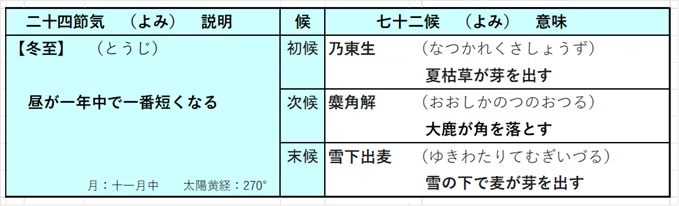

【冬至】 (とうじ)

昼が一年中で一番短<なる

月:十一月中 太陽黄経:270°

🏠 暮らし ― ゆず湯と南瓜、冬を越す知恵

冬至の日といえば「ゆず湯」と「かぼちゃ」が定番。

これは江戸時代から続く、冬の健康祈願の風習です。

ゆずは“融通がきく”に通じ、身体を清める香りの力があるとされました。

湯船に浮かぶ黄金色のゆずの香気は、冷え切った体を温め、邪気を払うと信じられています。

一方、かぼちゃ(南瓜)は夏野菜ですが、保存がきくため冬にも食べられました。

栄養豊富なこの食材を冬至に食べることで、「病を防ぎ、長寿を願う」風習が広まりました。

また、冬至の七種(なんきん・にんじん・れんこん・ぎんなん・きんかん・うどん・いんげん)を食べると、“運がつく”とされ、「ん」がつく食材を選ぶ縁起かつぎも各地に残ります。

寒さが厳しいこの時期、人々は知恵と工夫で健康を守り、暮らしに温かみを添えてきました。

🍲 旬 ― 冬の味覚が極まるとき

冬至の頃は、まさに“寒の味”が深まる時期。

海では寒ブリ、タラ、アンコウ、ヒラメが旬を迎え、脂ののった魚が冬の海の恵みを伝えます。

山では大根や白菜、長ねぎ、春菊などが甘みを増し、鍋や煮込み料理の主役として活躍します。

寒風にさらされた野菜は水分が抜けて旨味が凝縮し、栄養価も高まるのが特徴です。

果物ではみかんが最盛期。

こたつに入って食べるみかんは、日本の冬の象徴的な風景。

りんごや柚子、キウイなども出回り、冬のビタミン源として重宝されます。

保存食の漬物や味噌も仕込みが進み、「食を蓄える冬」の始まりを告げる時期でもあります。

📚 文化 ― 陰極まって陽に転ずる“再生の日”

冬至は、太陽の復活を祝う日でもありました。

古代中国では「一陽来復(いちようらいふく)」と呼ばれ、陰の極に達した後に陽の気が再び生まれる――

すなわち「幸運が戻る日」として吉日とされました。

日本でもこの思想が伝わり、室町時代には“冬至参り”が行われるようになります。

社寺に参拝し、一年の無事を感謝するとともに、新しい年の幸福を祈る風習が根づきました。

さらに、西洋でもこの日は「冬至祭」や「ユール」として祝われ、のちのクリスマス文化にも影響を与えています。

世界各地で、冬至は「光が戻る日」として重要視されているのです。

俳句の世界では「冬至」「一陽来復」「柚子湯」などが冬の季語。

暗さと光の対比を通して、季節の循環と人の心を重ねています。

🗓 暦 ― 太陽黄経270°、一年の折り返し点

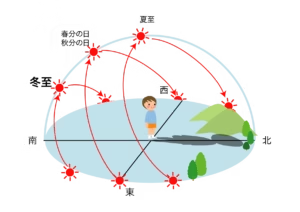

冬至の太陽は南中高度が最も低く、影が一年でいちばん長く伸びる日。

東京では昼の長さが約9時間45分ほどしかなく、北海道では8時間を切る地域もあります。

この日を境に、太陽の力は少しずつ強まり、日脚(ひあし)が伸び始めます。

寒さはこれからが本番ですが、自然界のサイクルはすでに「春へ向かう」準備を始めているのです。

古代の人々はこの天文的変化を敏感に感じ取り、「闇の中に光を見る」節目として冬至を大切にしてきました。

💬 ひとこと

冬至の太陽は、弱くとも確かに存在しています。

静かな光が差し、長い夜を照らすその姿に、人々は新しい年への希望を重ねました。

冬の厳しさの中に潜む“再生の気配”。

それは、自然が私たちに伝える「循環の知恵」なのかもしれません。

ゆず湯の香りと南瓜の甘さを味わいながら、光の復活をそっと迎える――

冬至は、心をあたためる節目の一日です。

二十四節気 冬至の次…小寒

二十四節気 冬至のひとつ前…大雪