❄ 自然 ― 雪深く、冬の厳しさが増すころ

大雪(たいせつ)は二十四節気の第二十一節気。

太陽黄経は255度、新暦では12月7日ごろにあたります。

「大いに雪ふる」と書くように、山々では積雪が深まり、平地にも本格的な雪の知らせが届く頃です。

北からの寒気が勢いを増し、日本列島は冬型の気圧配置へ。

日本海側ではしぐれ雲が流れ込み、雪を運び、太平洋側では空気が乾き、晴れの日が多くなります。

空の色は青く澄み、陽光は弱く斜めに差し込み、大地を包む空気は透明で、音さえも吸い込むような静けさです。

木々は葉を落とし、山は白と黒の世界に。

動物たちは冬眠に入り、人も自然のリズムに従って「内にこもる」生活へと移っていきます。

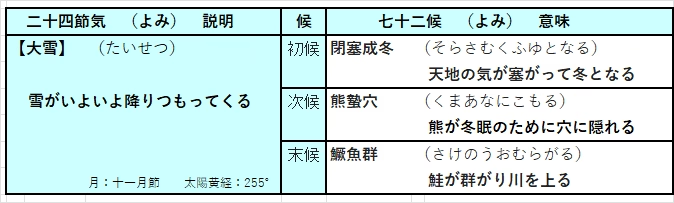

【大雪】 (たいせつ)

雪がいよいよ降りつもってくる

月:十一月節 太陽黄経:255°

🏠 暮らし ― 冬ごもりの支度とぬくもりの知恵

大雪の頃、人々の暮らしは完全に冬支度に入ります。

家ではこたつや火鉢に火が入り、外出すれば吐く息が白く、耳や指先がかじかむ季節。

農村では農作業が終わり、保存食の仕込みが本格化します。

沢庵漬け、干し大根、塩鮭、味噌、凍み豆腐――

寒さを利用した保存技術が活躍する時期です。

また、雪国では屋根の雪下ろしや除雪道具の準備も欠かせません。

冬の夜長には、火鉢を囲んで手仕事や語らいの時間。

毛糸を編み、障子を張り替え、漬物の具合を確かめる。

外の厳しい寒さの中で、家の中にあるぬくもりがひときわ尊く感じられる季節です。

また、「煤払い」や「大掃除」といった年末行事も、この頃から始まります。

1年の汚れを落とし、新しい年を迎える準備を進める――

それもまた、日本の冬の節目を象徴する風景です。

🍲 旬 ― 寒さが磨く、冬の味覚

大雪の季節、食卓は「寒の恵み」で満たされます。

魚では、ブリ、タラ、カニ、サバなどが旬。

特に寒ブリは脂がのり、刺身や照り焼き、ぶり大根に最適です。

カニも冬の王者として食卓に登場し、鍋の湯気とともに季節の贅沢を感じさせます。

野菜は大根、白菜、ねぎ、春菊、ほうれん草などが中心。

寒さで糖分を蓄え、甘くやわらかくなり、鍋料理や味噌汁に欠かせない存在です。

果物では、温州みかんがまさに最盛期。

こたつの上に山積みのみかん。湯気の立つお茶とともに、冬の安らぎを象徴します。

また、この時期は新酒の仕込みが進む頃でもあり、酒蔵の周辺には米麹と湯気の香りが漂います。

冬の冷気は酒造りに最も適した条件。

「しぼりたて」「寒造り」などの言葉に、冬の風情と人の技が息づいています。

📖 文化 ― 雪とともにある日本の心

日本の文化において、「雪」は清らかさと静寂の象徴です。

大雪の頃は、古来より“雪見”や“雪景色”が愛でられてきました。

茶室の縁側から眺める雪、障子越しの淡い光。その一つひとつに「静の美」が宿ります。

俳句では、「大雪」は冬の代表的な季語。

松尾芭蕉の弟子・宝井其角は

「雪ながら山もとかすむ夕べかな」と詠み、雪に包まれた世界の中のやわらかい光を描きました。

また、雪国では雪とともに暮らす知恵が培われました。

“雪囲い”“かまくら”“雪見灯籠”――

いずれも雪を厄介なものではなく、暮らしの一部、美の一要素として受け入れた文化です。

寒さの厳しさの中にも、心をあたためる美しさを見いだす――

それが日本の冬の感性であり、大雪という節気に息づく精神でもあります。

🗓 暦 ― 太陽黄経255度、冬至を目前に

大雪の頃、太陽は黄経255度を通過。

昼はますます短く、東京では日の入りが16時半を切ります。

夜明けも遅く、朝7時近くまで薄暗い日が続きます。

寒気の南下が強まり、日本列島全体が冷え込み、北日本や日本海側では雪が積もり始めます。

太平洋側では乾燥が進み、木枯らしが吹く。

体調管理が求められる季節でもあります。

次の節気は「冬至(とうじ)」。

昼が最も短く、夜が最も長くなる日。

大雪は、その冬至へと向かう“静まりの前段”といえるでしょう。

💬 ひとこと

大雪の朝、静かに降り積もる雪の音を聞く。

世界が一瞬、息を止めたような白い静寂。

冷たいはずの雪が、なぜか心をやさしく包みます。

寒さの中にぬくもりを見つける――

それが冬の楽しみであり、季節を生きる知恵です。

雪に覆われた世界の中で、春への準備はもう静かに始まっています。

二十四節気 大雪の次…冬至

二十四節気 大雪のひとつ前…小雪