目次

❄ 自然 ― 山に初雪の便りが届くころ

小雪(しょうせつ)は二十四節気の第二十節気。太陽黄経240度に達する頃、すなわち11月22日ごろにあたります。

「わずかな雪」と書くように、まだ本格的な雪ではなく、寒さがいよいよ深まって空からちらちらと雪が舞い始める季節です。

北国からは初雪の知らせが届き、山の頂や屋根の上にうっすらと白い衣がかかります。

平地では霜が朝の習いとなり、吐く息が白く、日差しの弱まりを肌で感じる頃。

空は高く澄み、冬晴れの青さが際立つ一方、日差しの下でも冷気が身を刺すように感じられます。

木々はすでに葉を落とし、裸木が冬空を背景に並ぶ風景。

空気が乾いて音が澄み、遠くの鳥の声まで届くような静寂の季節が始まります。

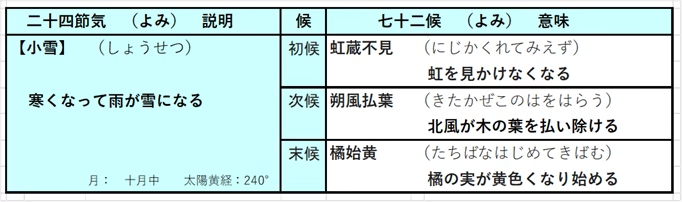

【小雪】 (しょうせつ)

寒くなって雨が雪になる

月: 十月中 太陽黄経:240°

🏠 暮らし ― 冬支度の仕上げとぬくもりの時間

小雪の頃になると、人々の暮らしは「冬本番」に備える段階に入ります。

コートや毛布を出し、こたつや暖房器具を整える。

部屋には乾燥を防ぐための加湿器や湯気の立つやかん――ぬくもりを求める工夫が日常の一部となります。

農村では、晩秋の野良仕事を終えて冬ごもりの支度。

漬物樽が並び、沢庵や白菜漬け、味噌仕込みなど「冬を迎える台所の音」が響きます。

乾いた風にのって薪や炭の香りが漂い、夕暮れには煙突から細い煙が立ちのぼります。

この頃から「お歳暮」「年賀状」といった言葉が現実味を帯び、年の終わりを意識し始める人も多いでしょう。

日々の暮らしは慌ただしくも、冬の静けさとともに次の季節へと歩みを進めます。

🍠 旬 ― 冬の恵みがそろい始めるころ

小雪の食卓は、温かさと滋味に満ちています。

大根・かぶ・白菜などの冬野菜が甘みを増し、煮物や鍋物が恋しくなる時期。

ねぎや春菊、ほうれん草といった青菜も旬を迎え、栄養たっぷりの冬料理に欠かせません。

果物では、早生みかんが市場をにぎわせ、りんごは晩生種「ふじ」が出回ります。

こたつで食べるみかん、寒気に冷えた果汁の甘酸っぱさは、まさに冬の風物詩です。

魚介では、タラ、ブリ、カレイなどの寒魚がうま味を増し、カニの漁も解禁。刺身や鍋でいただくと、身の甘みと脂ののりが格別です。

また、「新そば」「新酒」もこの時期。

秋に収穫されたそばや新米から醸された日本酒が出回り、冬の宴席を彩ります。

📖 文化 ― 「寒」と「静」が織りなす美意識

小雪の頃、日本の文化は「寒さ」と「静けさ」を楽しむ方向へ移ります。

紅葉の名残を惜しみながらも、庭の木々が落葉し、わずかに残るもみじの赤や、冬椿の花に季節の移ろいを感じます。

茶の湯の世界では、炉開きが過ぎ、冬の茶事が本格化。

炉のぬくもりと湯の音が、冷えた空気の中に柔らかく響きます。

掛け軸や花にも「冬籠(ふゆごもり)」「初雪」「寒山水」など、静寂を象徴する言葉が多く用いられます。

文学でも、「小雪」は冬の象徴として詩歌や俳句に多く詠まれてきました。

たとえば高浜虚子は「初雪の降る音もなき夜かな」と詠み、雪の降る瞬間の“無音の世界”に日本人の繊細な感性を映しています。

寒さの中に見出す「しずけさ」と「明るさ」。

それが、日本の冬の美意識の核といえるでしょう。

🗓 暦 ― 太陽黄経240度、冬の中ほどへ

暦の上では、立冬からおよそ15日後にあたる節気。

太陽黄経は240度、昼の時間はさらに短くなり、夕暮れは一年でもっとも早い時期を迎えます。

寒冷前線が南下しやすくなり、日本海側では初雪が、太平洋側でも雨が冷たくなる頃です。

関東では北風「木枯らし一号」が吹き、冬の到来を実感させます。

七十二候では、

初候「虹蔵不見(にじかくれてみえず)」、

次候「朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)」、

末候「橘始黄(たちばなはじめてきばむ)」と続きます。

秋の彩りがすっかり消え、自然も心も冬支度へと向かう時期です。

💬 ひとこと

小雪の季節は、自然も人も静かに「備える」時期。

寒さの中に差し込むやわらかな光、炊きたてのご飯の湯気、こたつのぬくもり――

どれもが冬の幸せを感じさせてくれます。

「小雪」は、雪が降り積もる前の静けさと、これから始まる冬を受け入れる心の準備のとき。

自然の息づかいに耳を澄ませながら、穏やかな冬の入り口を過ごしてみたいものです。

二十四節気 小雪の次..大雪

二十四節気 小雪のひとつ前…立冬