目次

❄ 自然 ― 冬の気配が訪れるころ

立冬は二十四節気の第十九節気で、太陽黄経は225度。

令和7年は11月7日(新暦ではおおよそ11月7日から8日ごろ)、暦の上ではこの日をもって冬が始まります。

「冬立つ」とは、自然界が動から静へと転じる節目のこと。

秋の名残が色濃く残る山々にも、朝の霜や冷たい風が訪れ、大地の気が収まり、生命が次の季節に備える時期です。

空はより高く澄み、陽光はやわらかく傾き、木々は紅葉から落葉へと歩を進めます。

渡り鳥が列を成して南へ飛び、山の動物たちは冬ごもりの準備を始めます。

この頃、初霜・初氷の便りが北から届き始め、水面には薄い氷の膜が張ることもあります。

自然の息づかいが静まり、空気が凛と引き締まる――。まさに冬の幕開けを告げる節目です。

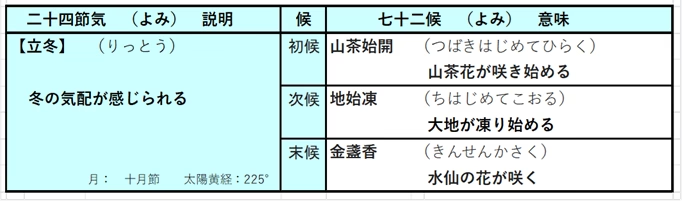

【立冬】 (りっとう)

冬の気配が感じられる

月: 十月節 太陽黄経:225°

🏠 暮らし ― 冬支度を整える季節

立冬は、衣替えの「冬章(ふゆしょう)」とも呼ばれ、人々の生活が本格的に冬仕様へと切り替わる時期です。

火鉢やこたつを出し、暖房器具を点検し、灯油を備える。

押し入れから毛布や羽織を出すと、季節の重みが手に伝わります。

農村では、秋の収穫を終え、田畑を整地し、冬野菜の管理に入ります。

新米や芋、豆類の収穫を祝い、「亥の子(いのこ)」と呼ばれる行事を行う地域もあります。

地を踏み鳴らして邪気を払い、田の神をねぎらう素朴な風習で、

冬を迎える祈りの文化が今も息づいています。

この時期の天候は「立冬晴れ」と呼ばれるように、澄み切った晴天が多いのも特徴。

その分、朝夕は放射冷却で一層冷え込み、 吐く息が白くなれば、いよいよ冬が来た実感がわきます。

🍊 旬 ― 秋の名残と冬のはじまりの味

食の世界では、秋の恵みが去り、冬の旨味が顔を出す時期。

果物では、柿・りんご・みかんがそろい踏み。

とくに温州みかんの早生種が旬を迎え、こたつとみかんの配置が似合う季節です。

野菜は大根、白菜、里芋、ねぎなどが主役。

体を温める根菜や葉物が豊富に出回り、鍋料理のシーズン到来です。

魚ではサケ、ブリ、タラなどの寒魚が脂をのせ、山ではキノコや銀杏、海では牡蠣や蟹が冬の味覚を彩ります。

この「立冬」を境に、味覚も衣も住も「温もり」を求める方向へ。

人々の暮らしが、自然とともにぬくもりを取り戻す頃です。

📖 文化 ― 冬のはじまりを詠む心

古来より「立冬」は、四季の節目を意識させる重要な日でした。

平安時代の『土佐日記』には、冬立つ日の情景が淡々と描かれ、 「冬立つといへども、なほ秋の色深く」と詠まれています。

俳句の世界でも「立冬」は冬の季語。

松尾芭蕉は「初冬(しょとう)」を「ものの果てなる心地す」と詠み、 秋から冬への心の静まりを感じ取っています。

また、陰陽五行では「立冬」は「水」の気が盛んになる時期。

天地の陽気が収まり、静かな力が蓄えられていく――

つまり「休息と再生」の季節の始まりなのです。

🗓 暦 ― 太陽の道と冬の入口

立冬の太陽は、南寄りの低い軌道を進み、 昼の時間はさらに短くなります。

東京ではこの頃、日の出は6時10分前後、日の入りは16時40分前後。

1日が短く感じられるようになり、体内時計も冬のリズムに変わっていきます。

立冬はまた、気象的な「初冬(しょとう)」の始まりでもあり、 この節気を境に木枯らしが吹き始めます。

冬型の気圧配置が現れ、北風が木の葉を舞い上げる光景が増えるでしょう。

地域によっては、初雪や霜柱の便りが届き、 暦の言葉が現実の空気として感じられる季節です。

💬 ひとこと

立冬の朝、白い息とともに空を見上げれば、

澄んだ光と冷気が混じり合う「冬のはじまり」の香りがします。

忙しかった秋の実りの季節を終え、心も静まりを取り戻す頃。

寒さの中にも、湯気のぬくもりや人の笑顔が映える。

季節の区切りにふと立ち止まり、自分の一年を思う――

立冬はそんな「心の節目」でもあるのです。

二十四節気 立冬の次…小雪

二十四節気 立冬のひとつ前…霜降