季節– tag –

-

旧暦…略本暦は、明治6年の改暦から昭和20年まで政府刊行の暦

今使われている七十二候については、一体いつの時代の七十二候が基本になっているのか、気になって調べました。 ウィキペディアによると、こうです。 七十二候については、日本では、江戸時代に入って渋川春海ら暦学者によって日本の気候風土に合うよ... -

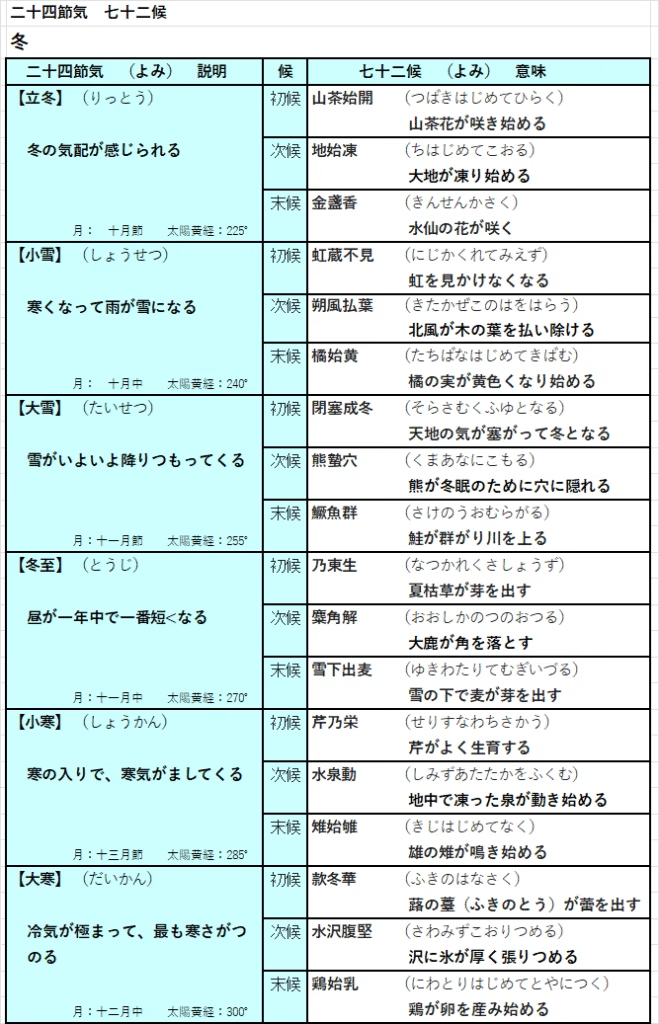

冬の節気・候…立冬から大寒まで

明治五年(1872)十一月九日 改暦の布告 があり、明治五年十二月三日を明治6年1月1日とし、以後、太陽暦は新暦、天保暦は旧暦と呼ばれることになった。以後、太陽暦は新暦、天保暦は旧暦と呼ばれることになる。時刻についても、1日を24時間とする定時法が採... -

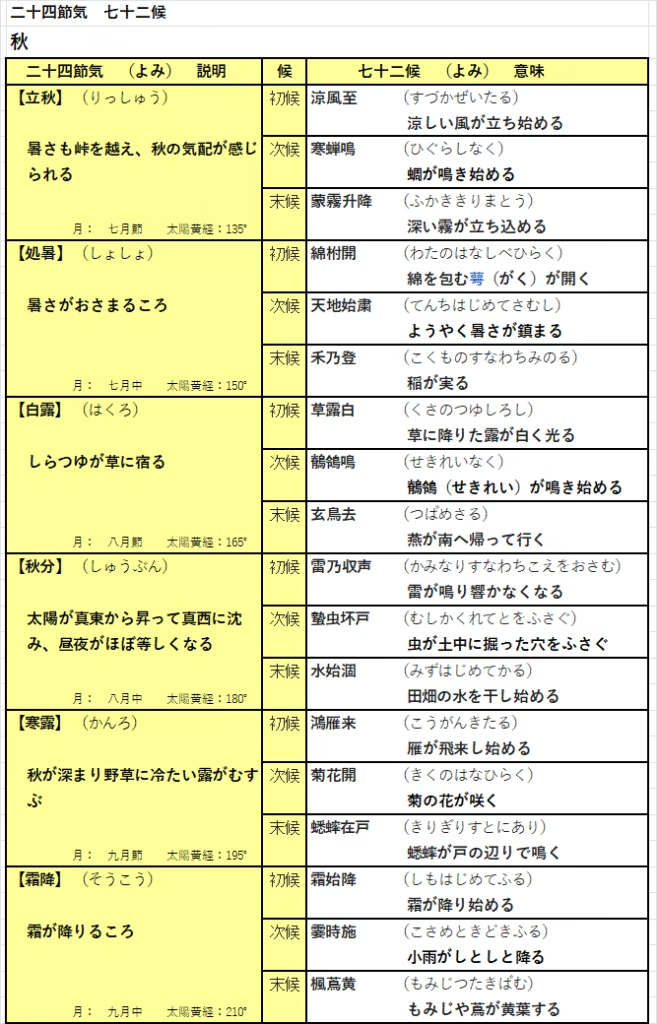

秋の節気・候…立秋から霜降まで

明治五年(1872)十一月九日 改暦の布告 があり、明治五年十二月三日を明治6年1月1日とし、以後、太陽暦は新暦、天保暦は旧暦と呼ばれることになった。以後、太陽暦は新暦、天保暦は旧暦と呼ばれることになる。時刻についても、1日を24時間とする定時法が採... -

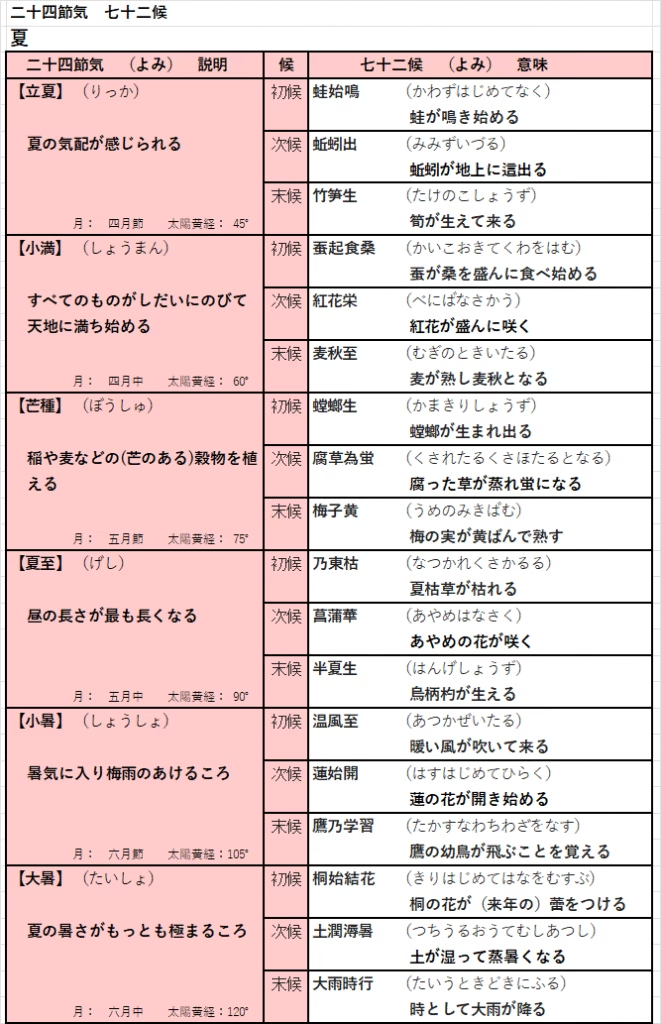

夏の節気・候…立夏から大暑まで

明治五年(1872)十一月九日 改暦の布告 があり、明治五年十二月三日を明治6年1月1日とし、以後、太陽暦は新暦、天保暦は旧暦と呼ばれることになった。以後、太陽暦は新暦、天保暦は旧暦と呼ばれることになる。時刻についても、1日を24時間とする定時法が... -

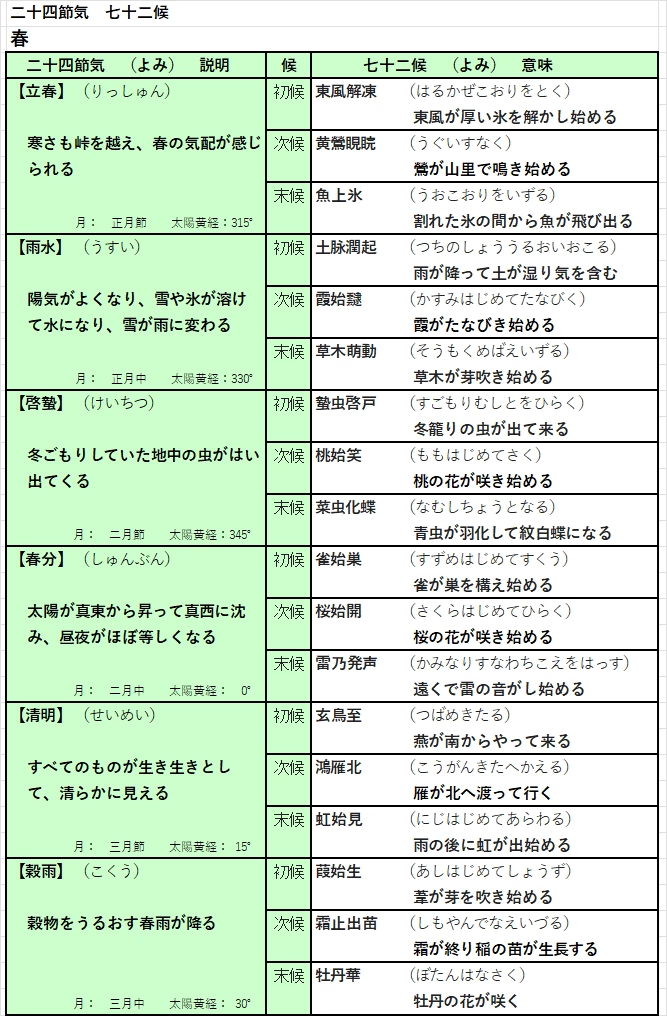

春の節気・候…立春から穀雨まで

明治五年(1872)十一月九日 改暦の布告 があり、明治五年十二月三日を明治6年1月1日とし、以後、太陽暦は新暦、天保暦は旧暦と呼ばれることになった。以後、太陽暦は新暦、天保暦は旧暦と呼ばれることになる。時刻についても、1日を24時間とする定時法が... -

立夏:5月5日…夏の兆しのゴールデンウィーク…

【立夏】(りっか) 夏の気配が感じられる 月: 四月節 太陽黄経: 45° 初候蛙始鳴 (かわずはじめてなく)蛙が鳴き始める 📷 街中の小河川のほとり、―― 川面に映る空にも初夏の光が感じられ、川中の小石には小魚を狙う川鵜が集い、活... -

八十八夜…立春(.今年は2月4日)から数えて…もうすぐ夏…

雑節【八十八夜】 (はちじゅうはちや) 夏も近づく八十八夜... 八十八夜(はちじゅうはちや)とは雑節の一つで、立春から数えて88日目の日を指します。今年は、今日5月1日が八十八夜にあたります。🎵 夏も近づく八十八夜 ちゃんちゃん 🎵 この... -

【穀雨・末候】牡丹華(ぼたんはなさく)|春の終わり、GW直前

【穀雨】 (こくう) 月: 三月中 太陽黄経: 30° 穀物をうるおす春雨が降る 末候 2025年:4月30日~5月4日牡丹華 (ぼたんはなさく) 牡丹の花が咲く 🏡 4月30日―― 暦の上... -

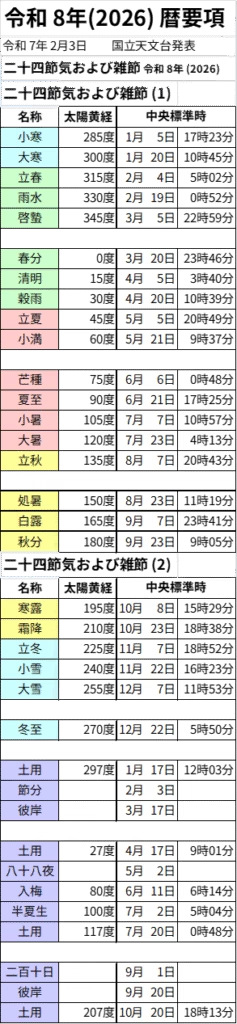

令和8年暦要項…計算され発表される暦…節気と雑節

令和8年の暦要項は、すでに発表されているので、掲載しておきます。 大まかに言うと、4年に一度の閏年のことでわかるように、1年で、5時間50分程度のずれが生じるので、来年は、24の節気のうち、7月までの5節気の日付が変わります。 例えば、立春が2...