暦関連– category –

-

特集:秋分の日 ― 自然と暮らしをつなぐ日

自然 ― 昼と夜が分かち合うとき 秋分の日は、太陽が真東から昇り、真西に沈む日です。昼と夜の長さがほぼ同じとなり、これを境に夜の時間が長くなっていきます。 大地は夏の名残を残しながらも、澄んだ空気に包まれ、稲穂が実り、虫の音が響きわたる季... -

朔弦望とは?読み方と意味|月の満ち欠け

朔弦望(さくげんぼう)とは、月の満ち欠けを決める4つの節目(朔=新月/上弦/望=満月/下弦)のことです。暦要項にも「朔弦望の日時」として掲載され、月のリズムを知る基本になります。 このページでは、朔弦望の読み方と意味、月の満ち欠けの仕組み... -

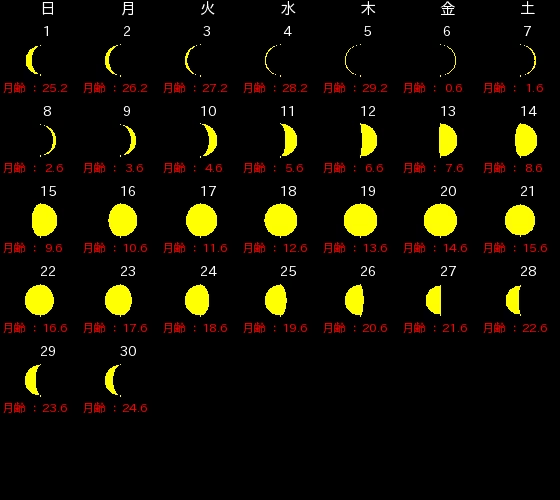

暦要項関連:月齢とは…

暦計算室コンテンツより...月齢 (Lunar age/Age of the Moon)† 月齢とは朔 (新月) からの経過時間を日単位で表したものです。 新月=朔の瞬間が 0.0 朔の瞬間に 0.0。1日経つごとに 1ずつ増加。 計算できるので、見える、見えないにかかわら... -

二十四節気…..冬至・夏至・春分・秋分をまとめて二至二分

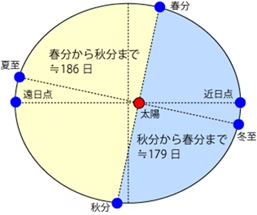

季節の移り変わりはどこから来ているかというと、地球の自転軸の傾きなんですね。 季節の移り変わり 何を基準とした傾きなのか?地球が自転する際の軸(自転軸)は地軸といって、北極点と南極点とを結ぶ運動しない直線を指します。 地球は太陽の周りを回る... -

二十四節気の定め方…旧暦の平気法と定気法:春秋分頃に2日位の差

二十四節気はどのように整理されてきたのか... 暦は、壮大な宇宙へとつながっている。すごいすごい,,,と、特集ページを開設する際に書きました。二十四節気や七十二候については、生きてきた人類の歴史、というか、暮らし、営み、動植物との関わり、自然... -

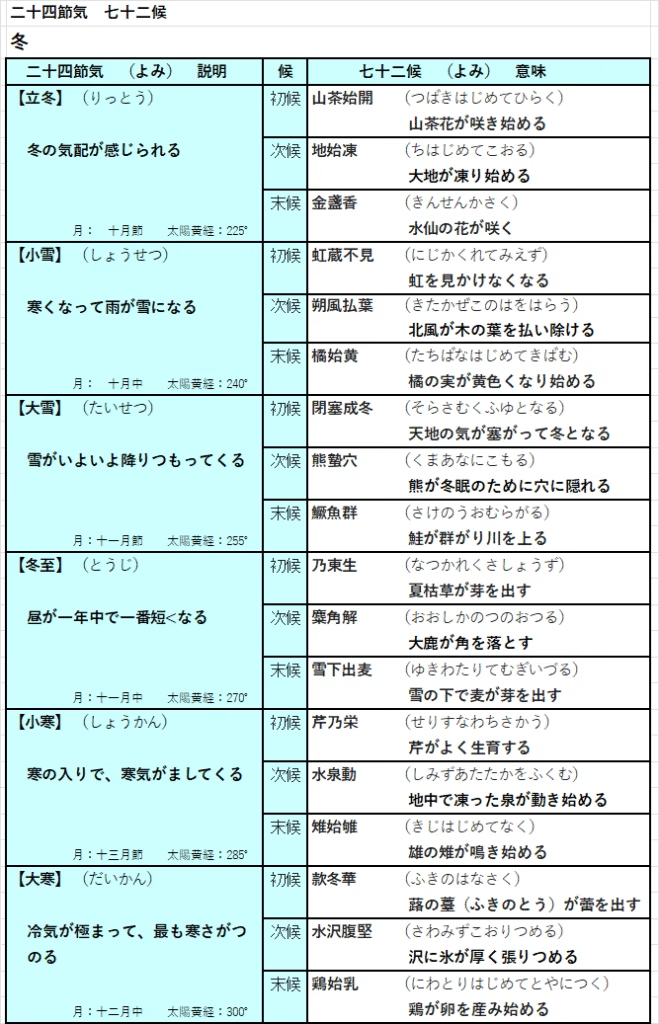

七十二候の定め方…日にちの割り振りはやめた…節気の欄に3つ

さて、七十二候についてですね、二十四節気のように日付で整理しようと思ったんですが、あまりないんですよね。なんでかなと、調べてみると、しっかり根拠がありました。 国立天文台暦計算室にありましたので紹介します。 立天文台 > 暦計算室 > ... -

暦要項関連:国民の祝日…春分の日、秋分の日は暦の春分日、秋分日…

国立天文台 > 暦計算室 > 用語解説 こよみ用語解説 国民の祝日 国民の祝日は「国民の祝日に関する法律」(内閣府のページ) によって規定されていますが、春分の日と秋分の日はそれぞれ春分日・秋分日となっており、具体的な日... -

旧暦…略本暦は、明治6年の改暦から昭和20年まで政府刊行の暦

今使われている七十二候については、一体いつの時代の七十二候が基本になっているのか、気になって調べました。 ウィキペディアによると、こうです。 七十二候については、日本では、江戸時代に入って渋川春海ら暦学者によって日本の気候風土に合うよう... -

冬の節気・候…立冬から大寒まで

明治五年(1872)十一月九日 改暦の布告 があり、明治五年十二月三日を明治6年1月1日とし、以後、太陽暦は新暦、天保暦は旧暦と呼ばれることになりました。 以後、太陽暦は新暦、天保暦は旧暦と呼ばれることになり、時刻についても、1日を24時間とする定...