旧暦(太陰太陽暦)は、月の満ち欠けで月日を数え、

太陽の動きを基準に季節を調整する暦です。

そのため、

月名(正月・二月…)は日付からではなく、太陽の動きから決まります。

目次

■ 月名を決める基準:節気と中気

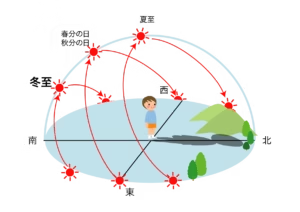

旧暦には太陽の動きを示す 二十四節気 があり、

節(節気) と 中(中気) が交互に配置されています。

| 区分 | 例 | 太陽黄経 |

|---|---|---|

| 節気(節) | 立春・立夏・立秋・立冬 など | 「季節の区切り」 |

| 中気(中) | 雨水・春分・穀雨・夏至・秋分・大寒 など | 「季節の中心点」 |

■ 旧暦の月名は“中気の有無”で決まる

中気を含む月が、その年の正式な月名になる

例:

- 中気 春分 を含む月 → 二月

- 中気 穀雨 を含む月 → 三月

逆にいうと――

中気を含まない月は月名を持たず、「閏月(うるうづき)」になる

■ 旧暦の月の決め方(基本式)

① 新月の日から次の新月の前日までを「1か月」とする

② その1か月の間に中気がある → 正規の月(正月・二月…)

③ 中気がない → 閏月(前年または直前の月と同名)

■ 疑問:閏月でも節気や季節感は変わる?

A|変わりません。

二十四節気の位置=太陽の動き は毎年ほぼ一定 で、

暦要項にもあるように、節気の日時は 太陽黄経の計算 によって求められます。

したがって、

- 立春=太陽黄経315°の瞬間

- 春分=太陽黄経0°の瞬間

- 旧暦の月構成と無関係に決まる

二十四節気一覧 (春)

| 名称 | 月 | 太陽黄経 | 説明 |

|---|---|---|---|

| 立春 (りっしゅん) | 正月節 | 315° | 寒さも峠を越え、春の気配が感じられる |

| 雨水 (うすい) | 正月中 | 330° | 陽気がよくなり、雪や氷が溶けて水になり、雪が雨に変わる |

| 啓蟄 (けいちつ) | 二月節 | 345° | 冬ごもりしていた地中の虫がはい出てくる |

| 春分 (しゅんぶん) | 二月中 | 0° | 太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる |

| 清明 (せいめい) | 三月節 | 15° | すべてのものが生き生きとして、清らかに見える |

| 穀雨 (こくう) | 三月中 | 30° | 穀物をうるおす春雨が降る |

二十四節気一覧 (夏)

| 名称 | 月 | 太陽黄経 | 説明 |

|---|---|---|---|

| 立夏 (りっか) | 四月節 | 45° | 夏の気配が感じられる |

| 小満 (しょうまん) | 四月中 | 60° | すべてのものがしだいにのびて天地に満ち始める |

| 芒種 (ぼうしゅ) | 五月節 | 75° | 稲などの(芒のある)穀物を植える |

| 夏至 (げし) | 五月中 | 90° | 昼の長さが最も長くなる |

| 小暑 (しょうしょ) | 六月節 | 105° | 暑気に入り梅雨のあけるころ |

| 大暑 (たいしょ) | 六月中 | 120° | 夏の暑さがもっとも極まるころ |

二十四節気一覧 (秋)

| 名称 | 月 | 太陽黄経 | 説明 |

|---|---|---|---|

| 立秋 (りっしゅう) | 七月節 | 135° | 秋の気配が感じられる |

| 処暑 (しょしょ) | 七月中 | 150° | 暑さがおさまるころ |

| 白露 (はくろ) | 八月節 | 165° | しらつゆが草に宿る |

| 秋分 (しゅうぶん) | 八月中 | 180° | 秋の彼岸の中日、昼夜がほぼ等しくなる |

| 寒露 (かんろ) | 九月節 | 195° | 秋が深まり野草に冷たい露がむすぶ |

| 霜降 (そうこう) | 九月中 | 210° | 霜が降りるころ |

二十四節気一覧 (冬)

| 名称 | 月 | 太陽黄経 | 説明 |

|---|---|---|---|

| 立冬 (りっとう) | 十月節 | 225° | 冬の気配が感じられる |

| 小雪 (しょうせつ) | 十月中 | 240° | 寒くなって雨が雪になる |

| 大雪 (たいせつ) | 十一月節 | 255° | 雪がいよいよ降りつもってくる |

| 冬至 (とうじ) | 十一月中 | 270° | 昼が一年中で一番短くなる |

| 小寒 (しょうかん) | 十二月節 | 285° | 寒の入りで、寒気がましてくる |

| 大寒 (だいかん) | 十二月中 | 300° | 冷気が極まって、最も寒さがつのる |

雑節 (ざっせつ)

| 名称 | 太陽黄経 | 説明 |

|---|---|---|

| 土用 (どよう) | 27°, 117°, 207°, 297° | 立春・立夏・立秋・立冬の前約18日間。暦面には土用の入りが示されている。 |

| 節分 (せつぶん) | – | 立春の前日。季節の分かれめのことで、もとは四季それぞれにあった。 |

| 彼岸 (ひがん) | – | 春分または秋分の前3日から後3日まで、それぞれ計7日間。暦面には彼岸の入りが示されている。 |

| 八十八夜 (はちじゅうはちや) | – | 立春から数えて88日目。晩霜への注意。 |

| 入梅 (にゅうばい) | 80° | 夏至の約10日前。梅雨の季節。 |

| 半夏生 (はんげしょう) | 100° | 夏至の約10日後。田植えを終える目安。 |

| 二百十日 (にひゃくとおか) | – | 立春から数えて210日目。嵐の多い季節。 |

※ 二十四節気や雑節の一覧表、表中の二十四節気の名称・太陽黄経・月の区分(節/中)は、国立天文台 暦計算室「暦要項」および「こよみ用語解説」に基づいています。

詳しくは以下をご参照ください。

■ まとめ

- 旧暦は 月の満ち欠け と 太陽の動き を融合した暦

- 中気を含む月が正式な月名

- 中気を含まない月は閏月

- 節気・中気・太陽黄経は 暦要項(国立天文台)に基づく天文学計算

旧暦の月を理解すると、

「立冬=十月節」「小雪=十月中」のような記述の意味が腑に落ち、

季節のリズムが立体的に見えてきます。

◆ 関連記事

あわせて読みたい

暦の基本構造 ― 四立・八節・二至二分|太陽と季節のリズム

太陽と季節のリズムを知る…四立・八節・二至二分 🌞 暦のはじまりは、太陽の動きから 暦(こよみ)は、もともと太陽と自然のリズムを観察することから生まれました…