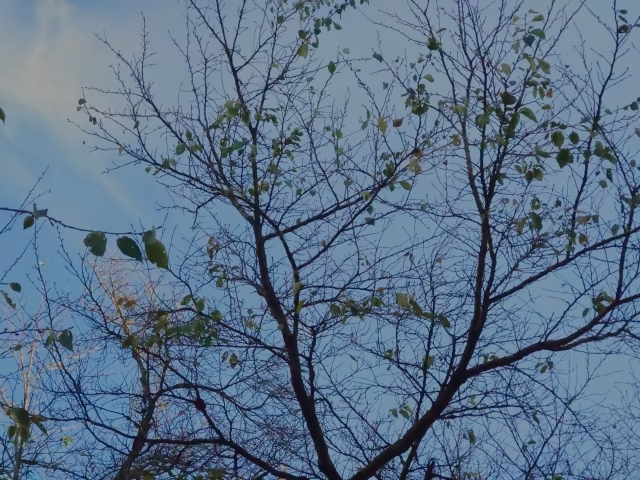

朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)北風が木の葉を払い除ける

🍃 自然 ― 木枯らしが吹き、葉を払うころ

小雪の次候「朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)」は、北風が木々の葉を吹き払い、冬の気配が一段と濃くなる時期をいいます。

太陽黄経は245度前後、新暦では11月27日から12月1日ごろ。

空気は乾き、冷たい風が野山を渡り歩き、街路樹の葉を舞い上げます。

「朔風(さくふう)」とは北風のこと。古代中国では「朔=北」を意味し、北から吹く冷たい風が大地の気を鎮めるとされてきました。

その風が落葉をはらう光景は、秋の終わりと冬の始まりを象徴します。

枝をすっかり落とした木々は、まるで冬を迎える準備を終えたように静まり返り、空には冬鳥が高く渡っていきます。

朝晩の冷え込みが強まり、霜柱や薄氷が見られるようになるのもこの頃。

吐く息が白く、風が頬を刺す――そんな“冬本番の入口”です。

【小雪】 (しょうせつ)

寒くなって雨が雪になる

月: 十月中 太陽黄経:240°

次候 払葉蔵不

(きたかぜこのはをはらう)

北風が木の葉を払い除ける

🏠 暮らし ― 冬を迎える支度と、年の瀬の始まり

「朔風払葉」の候は、暮らしの上でも冬支度の総仕上げの頃。

家ではこたつやストーブを本格的に使い始め、灯油の買い足し、断熱の点検、窓の隙間風対策など、 冷気とともに“備える季節”が訪れます。

北国では雪囲いが始まり、関東でも木枯らし一号が吹く頃。

外出時には手袋やマフラーが欠かせず、暖かい飲み物が恋しくなる季節です。

農村では、干し柿や大根の天日干しが仕上がり、漬物樽の中では冬の発酵が静かに進みます。

“保存と発酵”――それは寒さの中に生きる知恵の象徴でもあります。

また、年末の足音が聞こえ始めるのもこの頃。

お歳暮の準備や年賀状の購入、冬至・正月に向けた計画など、暦の上で「師走」が近づく気配が暮らしに漂います。

🍲 旬 ― 風の冷たさが旨みを育てる

冷たい風は、人の体を冷やすだけでなく、冬の味覚をより深く、甘く育てます。

大根や白菜、ねぎ、春菊などの冬野菜は、夜の寒さにさらされることで糖度を増し、

煮ても焼いても甘く、滋味豊かな味わいに変わります。

旬の果物では、りんごの「ふじ」や、こたつの友・温州みかんが最盛期に入ります。

柚子も色づき始め、冬至のゆず湯や料理の香りづけに重宝されます。

魚は、寒ブリやタラ、カキなど、脂がのった冬の主役がそろいます。

特に寒ブリは「出世魚」として祝い事に登場し、この時期の市場をにぎわせます。

鍋料理、湯豆腐、味噌煮込み――

湯気の立つ料理が、北風の夜にいちばん似合う頃です。

📖 文化 ― 木枯らしと冬の情景を詠む心

日本では古くから、北風を「木枯らし」と呼んできました。

その名の通り、木の葉を枯らし払う風。

冬を知らせるこの風は、歌や俳句にたびたび登場します。

松尾芭蕉は「木枯や 我が門に吹く 桑の葉は」と詠み、身近な自然に季節の移ろいを見出しました。

また、正岡子規は「木枯や 空にまじれる 虫の声」と記し、秋から冬へと移る一瞬の静けさを感じ取っています。

茶の湯の世界では、風炉から炉への切り替えが済み、冬の茶事が本格化する頃。

「風炉閉じ」とも呼ばれるこの時期は、寒さの中で人と人とが寄り添う文化の始まりでもあります。

🗓 暦 ― 太陽黄経245度、冬の深まりへ

朔風払葉の頃、太陽は黄経245度に達し、日の出は遅く、日の入りはさらに早くなります。

東京では日の入りが16時30分前後。

夕方5時には街がすでに夜の装いに包まれます。

この頃の空気は乾燥し、風邪や火災への注意が必要です。

乾いた北風は、冬の象徴であると同時に、暮らしの警鐘でもあります。

次候の終わりには、末候「橘始黄(たちばなはじめてきばむ)」へ。

風の音が一段と冷たくなる中で、冬の色彩がゆっくりと深まっていきます。

💬 ひとこと

北風が吹き抜け、葉を払う音がする。

その静けさの中に、季節が確かに動いている。

寒さは人を縮こまらせるけれど、その分だけ火の温もりや灯りのぬくもりが心に沁みます。

「朔風払葉」は、冬の厳しさの始まりでありながら、人の暮らしに“ぬくもり”を思い出させてくれる季節です。

次の七十二候… 小雪・末候

ひとつ前の七十二候… 小雪・初候