目次

暦からくる季節の指標:二十四節気|白露(はくろ)

白露は、二十四節気の第15で、今年は9月7日からになります。

草や葉の上に白い露が宿る様子がそのまま名前になっており、夏の暑さが緩み、秋の気配を感じ取れる節目として古くから意識されてきました。

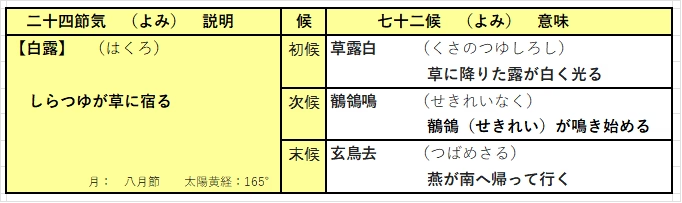

【白露】(はくろ)

しらつゆが草に宿る

月: 八月節 太陽黄経:165°

令和7年9月8日未明 皆既月食なんです

季節の情景

草木の葉先に放射冷却で生じた露が白く光り、朝の空気にひんやりした気配が宿ります。

昼はまだ夏の熱を引きずりつつも、夜は確かに長く、涼しく。高く澄んだ空に鱗雲・巻雲が浮かび、夕方には茜から群青へと色を変えるグラデーションが美しい時季です。

田は出穂・黄変が進み、畦には彼岸花が点々と灯るように咲き、里山からはコオロギ・スズムシの澄んだ音色。朝露をまとったクモの糸が庭で銀の弧を描き、秋の訪れを目に見える形で知らせてくれます。

暮らしと行事

日較差が大きくなり、体調管理は「冷え」と「乾き」への注意が要点に。

寝具は薄手から一枚足し、夜風の通しすぎに気をつけたい頃です。

学期や仕事は本格モードに入り、地域では 秋祭り・収穫祭 の準備が始まります。

彼岸(秋分の前後7日間) が間近になり、仏花やおはぎの支度、お墓まわりの掃除を計画する家庭も多いはず。

農の現場では稲刈りの段取り、果樹園では袋かけの確認や選果・出荷体制の強化、家庭菜園では秋冬野菜(大根・白菜・ほうれん草)の植え付けに取りかかります。

台風シーズンの名残で天候急変が起こりやすいのもこの時季の常—家まわりの排水や非常用品の点検は「秋のルーティン」として淡々と。

旬の味覚

“夏の名残”と“秋の実り”が同居するのが白露の魅力。

果物は 梨(幸水→豊水・あきづき)、ぶどう(シャイン・巨峰・ピオーネ)、無花果、早生りんご(秋映・シナノスイート) が充実。

山からは 栗・早生の新物くるみ、畑では 枝豆、里芋、さつまいも、とうもろこしの後穂。

魚は 戻り鰹、秋刀魚、秋鮭 が脂をのせて登場します。

食卓は冷やした梨や葡萄で涼味を残しつつ、夕餉にはきのこ汁、秋茄子の焼きびたし、さつまいもの炊き込みご飯と、温かみのある献立に。

ふるさと納税でも、旬のフルーツ詰め合わせ や 産地直送の朝どれ梨・ぶどう、さらに 栗・新米の“秋の恵みセット” が選び頃。贈答にも自宅用にも「今の旬」を箱のまま取り寄せられる季節です。

文化・文学

白露の語は漢詩文に古く、「白露為霜」と詠まれたように“露はやがて霜へ”と移る季の階段を示します。

和歌・俳句でも 露・虫の音・秋の空 は定番の季語。松尾芭蕉の「秋深き 隣は何を する人ぞ」は、白露期の空気—澄み、静かな孤独—をよく伝えます。

茶の湯は名残の涼を惜しみつつ点心も次第に温へ、器は土の色へ。

月見 の話題も高まります。今年は、9月8日の望は、皆既月食です。白露から秋分にかけては、澄んだ空に月がもっとも映えると言われてきました。今年は趣のある月見となるでしょうね。

縁側やベランダにすすきを飾り、団子と里芋、旬果を供えて月を待つ—そんな静かな時間が似合う頃です。

暦と節目

白露は 処暑 の次、秋分 の前。夏の気が退き、秋の気が立つ「季節の転轍機」の役割を担います。七十二候の細やかな観察では、

- 草露白(くさのつゆしろし)—露が白く光る

- 鶺鴒鳴(せきれいなく)—川辺の鳥・鶺鴒の声が冴える

- 玄鳥去(つばめさる)—燕が南へ帰る

と連なり、視覚・聴覚・渡りの動きで秋の深まりを描写。暦に沿って周囲を見ると、毎年同じでいて、毎年違う—その微差の積み重ねが“季節を味わう”という行為なのだと気づかされます。

ひとこと

朝、戸口を開けたときのひやりとした気配。葉の縁に並ぶ小さな玉の列、遠くで続く虫のオーケストラ。

白露は、派手な出来事ではなく“細部”の美しさで季節を教えてくれる節気です。

昼の暑さに油断せず、夜の涼しさを歓迎して、からだと暮らしのスイッチを秋へ。

旬の果物をひとつ冷やして、月の出を待ちながら—そんな静かな贅沢が、白露の似合いの過ごし方かもしれません。

二十四節気 白露の次… 秋分

二十四節気 白露のひとつ前…処暑