2025年– date –

-

雑節・土用(秋の土用)10月20日から18日間 ― 冬支度と旬を味わう知恵

秋の土用とは 「土用(どよう)」といえば夏の「丑の日」に鰻を食べるイメージが強いですが、実は年に4回あります。 立春・立夏・立秋・立冬の前、およそ18日間がそれぞれの土用。つまり「秋の土用」は 立冬前の約18日間(10月20日ごろ~11月7日ごろ)... -

二至二分: 夏至・冬至・春分・秋分…二至二分…

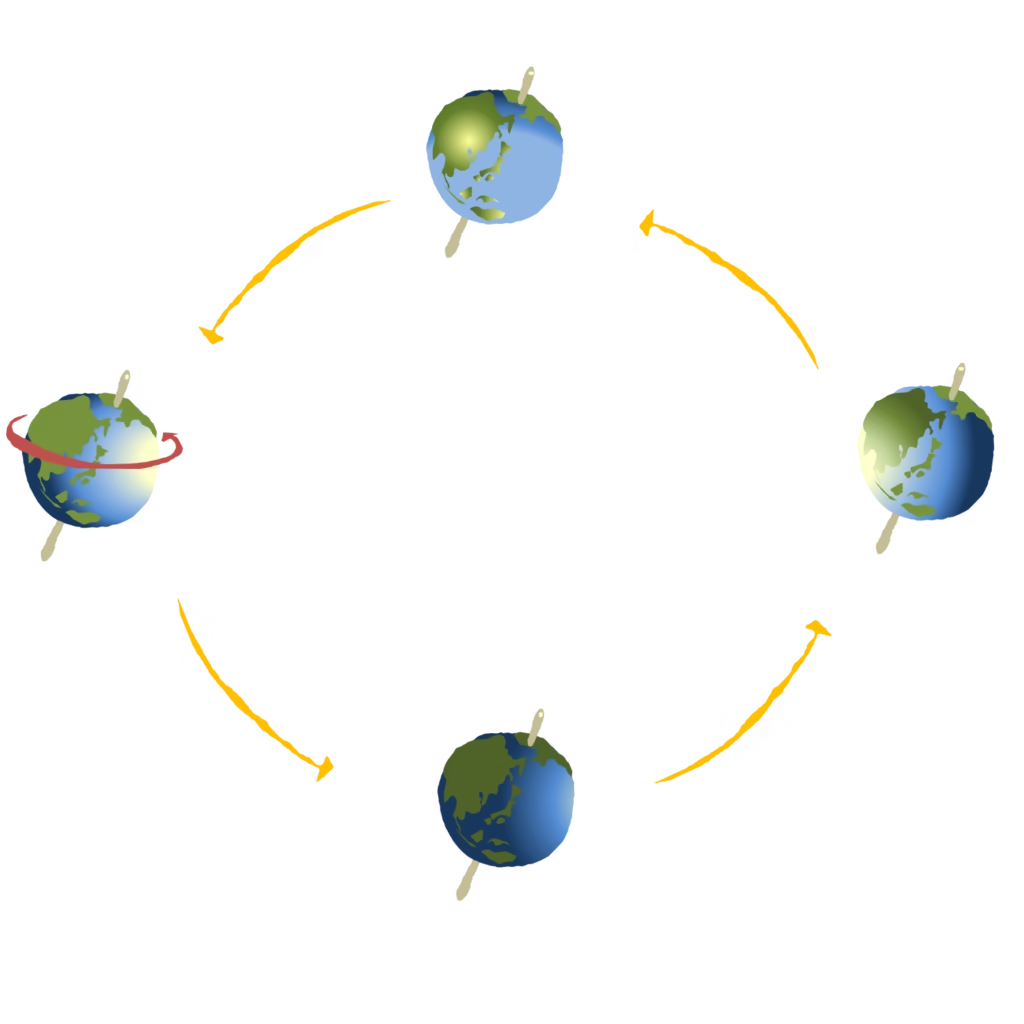

二至二分(にしにぶん) 公益社団法人日本天文学会 天文学辞典より 二十四節気の中の冬至、夏至、春分、秋分を合わせた名称。 説 明 地球は自転しながら太陽の周りを公転している。 地球の赤道面が天球と交わる線が天の赤道である。 太陽の周... -

特集:秋分の日 ― 自然と暮らしをつなぐ日

自然 ― 昼と夜が分かち合うとき 秋分の日は、太陽が真東から昇り、真西に沈む日です。昼と夜の長さがほぼ同じとなり、これを境に夜の時間が長くなっていきます。 大地は夏の名残を残しながらも、澄んだ空気に包まれ、稲穂が実り、虫の音が響きわたる季... -

【霜降】(そうこう)(10月23日)…霜が降りるころ|nanikorenet

季節の情景 霜降は二十四節気の第十八節気で、太陽黄経210度に達する10月23日ごろに訪れます。 文字通り「霜が降り始める」頃を意味し、朝晩の冷え込みが一段と厳しくなってきます。山里や田畑では、夜明けとともに草葉の先に白く輝く霜が降り、秋の終... -

【寒露・末候】蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)10月18日~

自然 ― 秋の虫の声が戸口に近づく 寒露の末候は「蟋蟀在戸」。直訳すると「きりぎりすが戸口にいる」という意味です。 秋の深まりとともに、野原に響いていた虫の音が家の近くまで寄ってくる頃を表しています。 ここでいう「蟋蟀(きりぎりす)」は... -

【寒露・次候】 菊花開(きくのはなひらく)…10月13日~

自然 ― 菊の花が開く季節 寒露の次候「菊花開」は、その名の通り菊の花が咲き誇る頃を指します。日本では古来より菊は秋を代表する花であり、桜に並ぶ国花のひとつでもあります。 この時期、庭や野辺には白や黄、紫の菊が咲き、冷えた空気の中に凛とし... -

【寒露・初候】 鴻雁来(こうがんきたる)…10月8日頃~

自然 ― 雁渡る空と冷たい露 「寒露」は、二十四節気で白露・秋分に続く、晩秋の入り口を示す節気です。その初候「鴻雁来」では、北から冬鳥である雁が渡ってくるとされます。秋の澄んだ空を群れを成して飛ぶ雁の姿は、古来より季節を告げる光景として人... -

霜降(10月23日~)・立冬(11月7日~)…ふるさとフルーツ旬を探す…/nanikorenet

🍊 ふるさとフルーツ今が旬【霜降~立冬編】 日ごとに朝晩の冷え込みが増し、木々の葉が色づき始める季節。 二十四節気でいえば**「霜降(10月23日ごろ)」から「立冬(11月7日ごろ)」**にかけては、秋の深まりとともに冬の気配が漂いはじめ、果物の... -

皆既月食 令和7年9月8日未明 始まりは8日01時26.8分

9月8日未明 皆既月食 令和7年9月7日から日付が変わって9月8日03時09分、月の満ち欠けは、望、すなわち月齢15となります。そして今回は、皆既月食となります。 暦要項から、情報を見てみると、始まり8日01時26.8分、皆既の始まり02時30.4分、皆既食の...