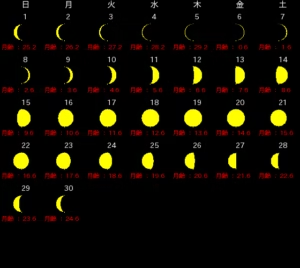

令和7年は、9月7日から日付が変わって9月8日03時09分、月の満ち欠けは、望、すなわち月齢15となります。そして今回は、皆既月食となります。

暦要項から、情報を見てみると、始まり8日01時26.8分、皆既の始まり02時30.4分、皆既食の最大03時11.8分となっています。終わりまでの途中から明るくなってきますね。

暦のことば

「草露白(くさのつゆしろし)」とは、草木に宿る露が朝日に照らされて白く光り、秋の深まりを告げるという意味です。

日中はまだ残暑を感じることがあっても、夜から朝にかけての冷気は次第に強まり、草花の上にびっしりと露が結ぶ――その光景こそが、夏と秋の境をはっきりと示す情景です。

人々は、この朝露を「天からの便り」としてとらえ、季節の節目を感じ取ってきました。

【白露】(はくろ) 月: 八月節 太陽黄経:165°

しらつゆが草に宿る

初候 草露白

(くさのつゆしろし)

草に降りた露が白く光る

自然の移ろい

白露の頃、鈴虫や松虫の鳴き声が夜を満たし、秋の音風景がいよいよ濃くなります。

田んぼでは稲穂が黄金色に色づき始め、垂れ下がる穂先に秋の陽射しが映えます。

山里では、萩の花や女郎花(おみなえし)が咲き揃い、七草の季節を迎えます。

朝露はただ冷たさを伝えるだけでなく、日の出とともに輝く小さな光の粒として、生命の移ろいを静かに物語ります。

人々の暮らし

この時期、農家は稲刈りの準備を始めます。露が降りやすい朝には田仕事を控え、日中の乾いた時間に作業を進めるなど、自然に合わせた知恵が息づいてきました。

地域によっては「白露祭」と呼ばれる秋祭りが行われ、五穀豊穣を祈る神事や芸能が奉納されます。

また、夜の虫の音を楽しむ「虫聞き」も平安時代から続く風流のひとつ。人々の生活は、自然のリズムに寄り添いながら営まれてきました。

旬の味覚と文化

果物では梨、ぶどう、いちじくが盛りを迎え、りんごや柿も出回り始めます。

朝露で冷えた果実を口にすると、夏の疲れを癒し、秋の到来を実感できます。また、保存や加工の工夫も増える時期で、梨ゼリーやぶどうジュース、干しいちじくなどが食卓を彩ります。

文学の世界では「露」が秋の季語として数多く詠まれ、松尾芭蕉も「ものいへば くちびるさむし 秋の風」と詠んだように、秋の冷気と心情を結びつける象徴的な存在でした。

ひとこと

朝露に光る一瞬のきらめきは、季節の移ろいそのもの。

足元に宿る露を見つめるとき、私たちは自然の息づかいを感じ取り、古来の人々と同じ感覚で秋の訪れを味わうことができます。

次の七十二候…

ひとつ前の七十二候…

9月8日未明 皆既月食