目次

土用の入り

7月19日は、土用の入り。土用は、二十四節気とは別の「雑節」になっています。

夏の土用は、立秋前の18日間のことを言います。

実は、土用は、立春、立夏、立秋、立冬、それぞれの前の18日間、合わせると年間では72日になります。これには意味がありまして、それはこの後、出てきます。

【土用】(どよう)

夏の土用は立秋前の18日間のこと、

今年の土用の入りは7月19日

夏の土用 太陽黄経: 117°

四季の変わり目に現れる「土用」

「土用(どよう)」という言葉を聞いて、多くの人が思い浮かべるのは「土用の丑の日」「うなぎを食べる日」かもしれません。

ですが、本来の「土用」とは、季節の変わり目に訪れる“調整期間”のような時期で、春・夏・秋・冬すべてに存在しています。

暦上の定義

「土用」とは、二十四節気のうち“立春・立夏・立秋・立冬”の直前、約18〜19日間を指します。

つまり、「次の季節に切り替わる前の“仕上げ期間”」ともいえるのです。

具体的には、以下のようになります:

| 季節 | 土用の期間 | 切り替わり節気 |

|---|---|---|

| 冬の土用 | 1月17日頃~2月3日頃 | 立春 |

| 春の土用 | 4月17日頃~5月4日頃 | 立夏 |

| 夏の土用 | 7月19日頃~8月6日頃 | 立秋 |

| 秋の土用 | 10月20日頃~11月6日頃 | 立冬 |

特に有名なのが「夏の土用」で、真夏の暑さが極まる時期にあたります。

「土用の丑の日」とは?

「土用の丑の日(どようのうしのひ)」は、土用の期間中に訪れる“干支が丑の日”のこと。

2025年の夏の土用は、7月19日(土)~8月6日(水)。この間に1回または2回、丑の日があります。

「う」のつく食べ物(うなぎ、梅干し、うどん など)を食べて、夏の暑さを乗り切る――という風習があり、特にうなぎは、江戸時代の平賀源内の発案が有名です。

うなぎだけでなく、昔は「体に良いものを食べて備える」日でもあり、食養生の日としての側面がありました。

なぜ「土」? ― 土公神(どくしん)との関係

「土用」の“土”には、大地・地面の力が高まる時期という意味があります。

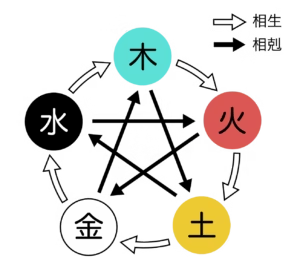

古代中国の五行思想では、春=木、夏=火、秋=金、冬=水、そしてそれらの間をつなぐ「土」が季節の調整役を担います。

この時期には「土公神(どくしん)」という土の神様が働くとされ、土を動かす作業(土木・植え替え・建築など)を避けるべきとされていました。

現在では信仰的な意味合いは薄れましたが、「土を休める」「身体を整える」時期としての考え方は、どこか理にかなっているとも言えます。

暮らしの知恵と土用

土用の時期には、昔ながらの暮らしの知恵が数多く残っています。

- 夏バテを防ぐ食事(うなぎ・梅干し・酢の物など)

- 大掃除や模様替えは避ける(特に土いじり)

- 静かに過ごし、秋に向けて体を整える

- 塩や炭を使って家の湿気や邪気を払う風習も

特に夏の土用は、湿度も高く体調を崩しやすい時期。

「一度整えて、次の季節を迎える」――そんな暮らしのリズムをつくる区切りとして、土用は現代にも活かせる知恵です。

ひとこと

土用は、単なる「丑の日」ではなく、季節の変わり目に生き方を見直す時期。

体調、暮らし、食事、心のあり方――あらためて整えるヒントが詰まっています。

現代の私たちにも、少し立ち止まって整える時間が必要かもしれません。

静かな「土の力」に耳をすませながら、次の季節を迎える準備をしてみませんか。

探求:【土用】※暦計算室で勉強してみました。

復習:雑節とは?

土用

- 季節に五行説?

| 土用 | 太陽黄経 | 月日 |

|---|---|---|

| 冬 | 297° | 1月17日ごろ |

| 春 | 27° | 4月17日ごろ |

| 夏 | 117° | 7月19日ごろ |

| 秋 | 207° | 10月20日ごろ |

- 土用を太陽黄経で決めるようになったのは → 明治二年暦

関連記事