目次

自然 ― 昼と夜が分かち合うとき

秋分の日は、太陽が真東から昇り、真西に沈む日です。昼と夜の長さがほぼ同じとなり、これを境に夜の時間が長くなっていきます。

大地は夏の名残を残しながらも、澄んだ空気に包まれ、稲穂が実り、虫の音が響きわたる季節。自然界は静かな均衡を見せつつ、確実に秋の深まりへと移ろっています。

季節の移り変わりはどこから来ているかというと、地球の自転軸の傾きなんです。

暮らし ― 祖先を敬い、自然に感謝する

秋分の日は1948年の祝日法で定められた「国民の祝日」です。趣旨は「祖先をうやまい、亡くなった人々をしのぶ」。

古くからこの日は「彼岸の中日」として、仏壇に供物を捧げたり、墓参りに出かける習慣が受け継がれています。

太陽が真西に沈むことから「西方浄土」を連想し、ご先祖様の冥福を祈る風習と深く結びついたのです。

都市生活ではお彼岸を意識する人が少なくなったといわれますが、カレンダーに「秋分の日」が赤く記されるたび、自然や命の循環を思い起こすきっかけになっています。

旬 ― 秋の味覚が勢ぞろい

秋分の頃は、果物も野菜も豊かな実りを迎えます。

果物:梨、ぶどう、りんご、柿、無花果。地域によっては早生の新米も登場。

野菜:里芋、かぼちゃ、きのこ類が出盛り。

海の幸:秋刀魚、秋鮭など、脂がのった旬魚が食卓に並びます。

ふるさと納税の返礼品でも、この時期は「秋の味覚セット」「旬のフルーツ詰め合わせ」が人気です。冷やした梨やシャインマスカットはもちろん、干し柿やぶどうゼリーといった加工品も季節の楽しみ。

👉 果物名や加工品名にリンクを張れば、記事からそのまま返礼品ページへ飛べるので、読者の関心をスムーズに結び付けられます。

季節の旬を探す

文化 ― おはぎと秋彼岸

秋分のお彼岸には、必ずといっていいほど「おはぎ」が登場します。

秋は収穫したばかりの小豆を用いるので「お萩」

春は牡丹の花にちなみ「ぼた餅」

同じ食べ物であっても、季節によって呼び名が変わるあたりに、日本人の自然観と文化の柔らかさが表れています。

また、この時期には地域の秋祭りも重なり、五穀豊穣を祈るとともに共同体の絆を確かめる時間となってきました。

各種スウィーツ、おいしいものばかり。暦 ― 秋分の日の決まり方

「秋分の日」は固定日ではなく、毎年日にちが変わりますが、例年、だいたい9月22日から24日ごろになります。2025年の秋分の日は、9月23日(火)となります。

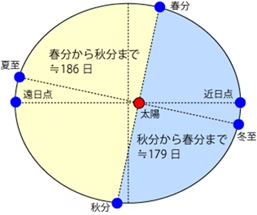

太陽の通り道「黄道」と、地球の赤道を宇宙にまで伸ばしたものを「天の赤道」といい、その2点が互いに傾いて交わります。この交わる点は2つあり、1つを「春分点」、もう1つを「秋分点」と呼ばれます。太陽が秋分点の上を通過する瞬間が「秋分」です。その日を、「秋分日」といいます。

こうして科学的な観測に基づきながらも、伝統的な信仰や生活習慣とつながっているのが日本の暦文化の特徴です。

ひとこと

秋分の日は、ただの祝日ではありません。自然と人、過去と現在をつなぐ橋のような存在です。

澄んだ秋空の下、果物を頬張りながら祖先に感謝し、夕陽が真西に沈むのを眺める――そんな小さなひとときに、古来から続く日本人の「自然と共に生きる心」が宿っています。