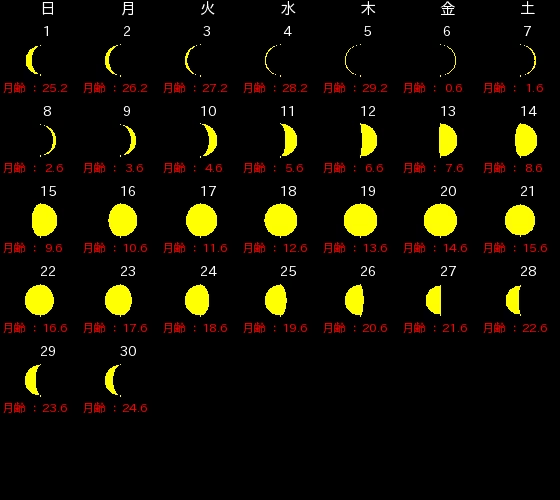

暦計算室コンテンツより…月齢 (Lunar age/Age of the Moon)†

月齢とは朔 (新月) からの経過時間を日単位で表したものです。

新月=朔の瞬間が 0.0

- 朔の瞬間に 0.0。1日経つごとに 1ずつ増加。

- 計算できるので、見える、見えないにかかわらず、正午月齢や21時月齢など、毎日特定の時刻における月齢を表示することが多い。

- 陰暦の日付のように、月の満ち欠けを表します。

陰暦の一日(ついたち)は、月齢0.0を含む日、二日は、月齢1.0を含む日になります。朔の瞬間に、0.0になるので、その日が月替わりの一日(ついたち)になります。

正午月齢では、朔の含まれる日の正午の計算値が一日の月齢になるので、その月は、小数点以下の数字は同じで、毎日+1日増えていくということになりますね。

計算上は、この「朔後の正午月齢=朔前の正午月齢+1-月の満ち欠け周期」という関係が成り立つのですが、この、ひと月といっても、月の満ち欠け周期は29.3-29.8日ほどの幅で複雑に変化しており、単純な関係にはなりません。あー、難し…。

月齢は、暦には明治43年から掲載されています。

太陽暦の導入が宣言されたのは、明治5年11月9日、明治5年太政官布告第337号 (改暦ノ布告、法令データ提供システム)によるのですが、この間、どんな状況だったか、調べてみますね。

暦計算室コンテンツより…月齢が生まれるまで†

太陽暦の導入が宣言されたのは、明治5年11月9日でした。

このとき、明治5年12月3日を明治6年1月1日としたので、実施までわずか3週間ほどというタイミングだったこともあり、明治6年暦には旧暦を併記することになった。

その後も太陽暦の普及は思うようにはかどらなかったようで、何度か議論にはなるものの、明治42年暦まで併記は続きました。

その間、太陰暦→太陰盈虚(えいきょ)→月盈虚と、少しずつ名称が変わります。盈虚(えいきょ)とは月の満ち欠けのことですが、中身は陰暦日付のままだったようです。

明治13年暦で太陰盈虚という名称になった際、「日」という単位がなくなりました。●や○といった月の満ち欠け記号が登場したのもこのとき。

ようやく、明治43年暦で旧暦併記が終了することになった。明治41年03月19日、衆議院で可決。

なぜ正午月齢なのか

当時、太陽の赤緯などの諸量は正午の値を記載するのが普通でした。いわゆる天文時の概念というわけです。

第二次世界大戦後に刊行が始まった暦象年表では、他の諸量は世界時0時に変更されましたが、月齢は正午のまま継続されています。