暦要項には、二十四節気や雑節、国民の旧h室や日曜表などのほか、月の朔弦望の日時が載っています。そして、日食、月食の始まり・終わりの日時も載っているんです。

今回は、国立天文台暦計算室の掲載情報から、月の満ち欠けなどの情報をお届けします。リンクも多数も載せておきますので、確認してください。

目次

- 1 こよみの用語解説より…月の満ち欠け

- 2 いろいろな月†

- 2.1 朔さく・新月 (New Moon)†

- 2.2 三日月 (Crescent Moon)†

- 2.3 宵月(よいづき)†

- 2.4 上弦じょうげん・下弦かげん (First Quarter / Last Quarter / Quadrature)†

- 2.5 十三夜†

- 2.6 望ぼう・もち・満月 (Full Moon)†

- 2.7 十五夜†

- 2.8 ストロベリームーンなど (Strawberry Moon, Harvest Moon, Pink Moon, Worm Moon, …)†

- 2.9 ブルームーン (Blue Moon)†

- 2.10 十六夜いざよい†

- 2.11 立待月、居待月、寝待月・臥待月、更待月ふけまちづき†

- 2.12 有明月†

- 2.13 月の色†

- 2.14 参考リンク

- 2.15 関連記事

こよみの用語解説より…月の満ち欠け

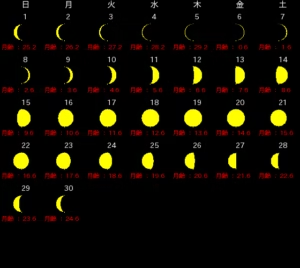

月の満ち欠け

月は、日々見かけの形を変えていきますが、これは太陽と月の相対的な位置関係によるものです。

見かけの変貌は、これを月の位相(いそう)または満ち欠け(みちかけ)と呼びます。

朔は新月、三日月を経て上弦の半月、望は満月、そして下弦の月から欠けていって、また朔へ、と月が替わります。

朔(さく),上弦(じょうげん),望(ぼう),下弦(かげん)の時刻とは、月と太陽との視黄経の差がそれぞれ 0°,90°,180°,270°になる時刻です。

国立天文台 > 暦計算室 > 用語解説 > リンク → 月の満ち欠け

月齢(げつれい)

月齢は朔(または新月)の瞬間からの経過時間(日数単位)で定義されます。

正午月齢とは地方標準時の正午における月齢です。

いろいろな月†

古くから月は満ち欠けに応じてさまざまな呼ばれ方をしていました。

万葉集・源氏物語など、日本でもさまざまな和歌や文学に登場しています。

朔・新月 (New Moon)†

太陽と月の黄経差が 0°になること、あるいはその時刻が朔。

新月といった場合には、朔の瞬間だけでなくその日に出る月のことを指していたり、イスラム教のように初めて見える細い月を指していたりするので注意が必要。

朔の瞬間には月は太陽と同じ方向にあり、暗い側が地球を向いているので基本的には月は見えない。このため、三日月のような細い月から遡って定めます。ここから「朔」という名前になりました。

月と太陽が近づくと日食が起こります。ただし、わずかとはいえ月の公転軌道面は傾いていますので、朔のたびに日食になるわけではありません。

正朔とは暦法のことを指します。

三日月 (Crescent Moon)†

もとは陰暦3日の月。月が出ると書いて朏(みかづき)、あるいは哉生明(さいせいめい)、若月と呼ぶこともあります。フランス語ではご存知クロワッサン。

イスラム暦では三日月状の細い月を見たところからひと月が始まる。三日月のシンボルはイスラム教国の国旗にもよく使われている。

三日月の向き (夕方)†

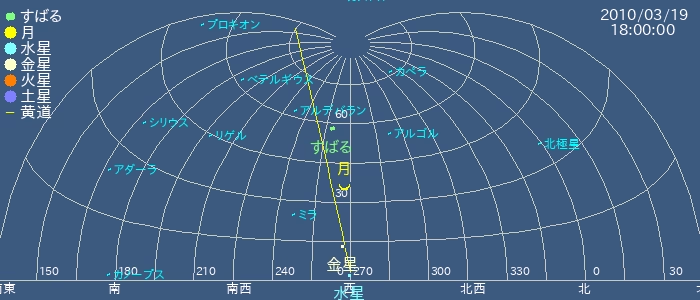

夕方18時ごろ、三日月は西の空に見えます。

春の黄道は立っていて、その先に太陽がいますから、三日月は横に倒れています。

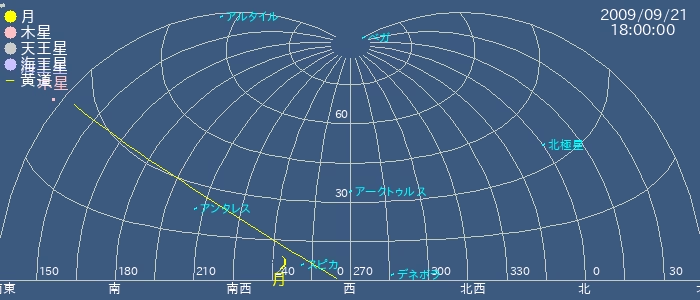

秋の黄道は寝ていて、その先に太陽がいますから、三日月は縦になります。

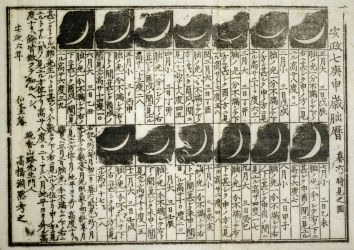

各月の三日月の様子をまとめた朏暦(みかづきれき)という変わった暦もあります。

宵月(よいづき)†

宵(日暮から夜中までの時間帯)に見える月。

秋の季語で、太陰太陽暦8月の2日から上弦ごろまでの月を指す場合が多いようです。

秋の夕方では黄道は寝ているので、三日月は立っていて、上弦の月は低いところにいます。

上弦・下弦 (First Quarter / Last Quarter / Quadrature)†

太陽と月の黄経差が 90°・270°になること、あるいはその時刻が上弦・下弦です。半月(はんげつ)、弦月(げんげつ)、弓張月(ゆみはりづき)とも呼ばれます。

上弦・下弦の区別は沈むときに弦 (まっすぐな部分) が上にあるか下にあるかによる、という人もいますが、単に陰暦で上旬の弦月、下旬の弦月程度の区別という人もいます。

十三夜†

陰暦13日の月。 陰暦9月13日の月を指す場合が多いです。

望・満月 (Full Moon)†

太陽と月の黄経差が180°になること、あるいはその時刻が望です。

満月・望月といった場合は、望の瞬間だけでなくその日に見える月のことを指していたり、十五夜の月を指していたりするので注意が必要です。

和名類聚抄には、望月「和名 毛知都岐。月の大は十六日、小は十五日。日は東に在り、月は西に在りて、遥かに相望めばなり」とあります (国文学研究資料館 )。

月が黄道面に近いと月食が起こります。ただし、わずかとはいえ月の公転軌道面は傾いていますので、満月のたびに月食になるわけではありません。

Syzygy (シズィジ)= New Moon + Full Moon さく望,朔望

十五夜†

陰暦15日の月。

陰暦8月15日=中秋の名月を指す場合が多いです。

ストロベリームーンなど (Strawberry Moon, Harvest Moon, Pink Moon, Worm Moon, …)†

アメリカの農事暦では満月にさまざまな名前がつけられています (Farmer’s Almanac )。

これはアメリカ先住民が満月に名前をつけて季節を捉えていたことにちなんでいます。さらに、その満月を含む1か月の呼称にも用いられていたようです。

たとえば、イチゴの実る季節である6月はストロベリームーン、とうもろこし収穫の季節である9月はコーンムーンまたはハーベストムーンのような名前がついています。

なお、高度が低くて赤みがかって見えるから、ストロベリームーンと呼ぶわけではありません。高緯度地方でなければそこまで低くはなりませんし、どの季節のどの月も地平線近くでは赤みがかかって見えます。

また、ピンクムーンというのは4月の満月のことで、このころに咲くシバザクラ (ハナツメクサ、moss pink/phlox) に由来します。

ブルームーン (Blue Moon)†

ブルームーンは直訳すれば青い月ということになりますが、

実際に青い月が見られるわけではありません。

#ごくまれに本当に青く見えるケースもあるようですが。

ありえない・滅多にないという意味で”once in a blue moon”のように使われたり、エルビス・プレスリーの”Blue Moon”のように孤独の象徴として使われたりします。

現在では「ひと月に満月が2回ある場合の、2回目の満月」を指すことが多くなっています。

厳密にはSKY&TELESCOPEという雑誌の記事から広まった誤解なのだそうですが、こちらのほうがポピュラーとなりました (詳しくは、SKY&TELESCOPE )。

もともとはアメリカの農事暦”Maine Farmers’ Almanac”で使われていた名称で、「ひとつの季節に満月が4回ある場合の、3回目の満月」を指していたそうです。

ブルームーンの頻度 もとの定義ではうるう月と同様に2-3年に1回、より正確には19年で7回という頻度で現れます。

現在の定義では1月と3月に満月が2回で2月には満月がないケースもあるため、より多く現れます。

十六夜†

陰暦16日の月。既望、哉生魄とも呼ばれます。

「いざよう」はためらう・躊躇するの意で、十五夜よりも少し遅い時間に、ためらいがちに出てくる月。

ALMA望遠鏡の、日本が担当した16台の電波望遠鏡群の愛称にもなっています

立待月、居待月、寝待月・臥待月、更待月†

それぞれ、陰暦十七夜、十八夜、十九夜、二十夜の月です。

月の出を待ちわびる習慣で、最初は立って待ちますが、翌日は座って、翌々日は寝て、更に翌日は夜も更けるころまで待ちます。

- 立待月 たちまちづき

- 立って待っている間に出る月の意、陰暦17日の夜の月。特に、陰暦8月17日の月。立待の月。

- 寝待月 ねまちづき、臥待月 ふしまちづき

- 出が遅いので寝て待つ月の意、陰暦19日、特に陰暦8月19日の夜の月。寝待ちの月。ふしまちづき。

- 出が遅いので寝て待つ月の意、陰暦19日、特に陰暦8月19日の夜の月。寝待ちの月。ふしまちづき。

中秋の名月のころは月待ちしやすい時期になります。

江戸時代には二十六夜待ちといった行事もあったそうです (国立国会図書館 )。

民間信仰に由来する行事のようですが、二十六夜の月が出るのは日付が変わってからと遅く、単に飲み食いして騒ぐ機会になっていたようです。

有明月†

- 有明月 ありあけづき

- 夜明けになっても沈まずに残っている月です。十六夜以降の月。

月の色†

月の表面には白っぽい部分と黒っぽい部分があり、古くからうさぎやカニなどの形になぞらえられています。

白っぽい部分は高地と呼ばれ、斜長岩などからなっています。

黒っぽい部分は海と呼ばれ、玄武岩などからなっています。

- 大気の影響 (Colors of the Moon )

- 大気による散乱の影響で、月はその高度に応じて色が変化していきます。大気中に漂う塵の状況によっても、色は異なります。

参考リンク

立天文台 > 暦計算室 > 用語解説 > リンク →いろいろな月†

関連記事